1949年9月30日,毛泽东以575票当选主席,距离“满票”缺了一票,周恩来找到主席,向他汇报了这个情况,毛主席回答:“代表们有权选毛泽东,也有权不选毛泽东,缺一票就缺一票,没关系。”

中国人民政治协商会议第一届全体会议于1949年9月21日至30日在北京举行,这次会议标志着新中国成立的准备工作进入关键阶段。会议代表总计662人,其中正式代表576人,他们来自中国共产党、各民主党派、人民团体、无党派人士以及各界代表,体现了广泛的统一战线。

会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,选举产生了政协全国委员会和中央人民政府委员会,为新政权奠定基础。

9月30日是会议最后一天,主要议程聚焦于选举中央人民政府委员会成员,包括主席、副主席和委员。这次选举采用无记名投票方式,候选名单事先协商确定,代表们对名单整体进行表决,但允许对个别候选人表示不同意见。这种机制体现了协商民主的原则,确保代表有选择权。

选举过程严格规范,先发放选票,每张选票列出63位候选人名单,其中主席1人、副主席6人、委员56人。代表们填写后投入票箱,总票数576张全部收回,无废票或弃权票。

计票由60名监票人负责,分组统计,结果显示副主席朱德、李济深、刘少奇、张澜、宋庆龄、高岗均获全票,而主席毛泽东得575票,少一票。

这在当时引起注意,因为预期中应是全票通过,但实际结果反映出投票的独立性。缺票事件成为历史记载中的一个细节,体现了选举并非形式,而是允许不同声音的存在。

周恩来作为会议主持人,将计票结果汇报给毛泽东,特别提到主席得票情况。毛泽东听后表示,代表有权选或不选他,缺一票没有关系,这体现了他的民主作风和对选举制度的尊重。

事件发生后,并未影响会议进程,选举结果顺利宣布,中央人民政府委员会正式成立。次日,公告发布时,最初版本仅简述选出63人,后来根据建议,完整列出所有名单,以突出阵容的完整性。

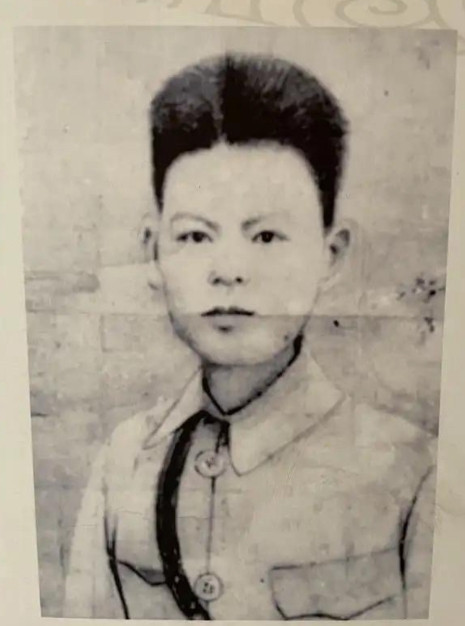

关于缺的那一票,历史资料中存在推测,主要指向张东荪。他作为无党派代表参加会议,早年从事学术和政治活动,曾参与民主同盟,但后期立场发生变化。投票无记名,因此无法确证是谁,但根据多位参与者的回忆和后续事件,张东荪被视为可能的那位。

他在1950年被揭发向美国间谍提供情报,涉及国家机密泄露,后被隔离审查,直至1968年释放,1973年去世。

这个事件与缺票联系起来,反映出新中国成立初期统一战线内部的复杂性,一些人士虽被邀请参与,但其忠诚度存在问题。张东荪的叛国行为后来得到证实,他向外国势力传递信息,危害国家安全,这在历史档案中有所记录。

张东荪的经历源于其早年思想背景,他曾留学日本,接触西方哲学,后在北京大学任教,推动中西文化交流。但在1949年后,他的行为转向背离新政权,具体表现为与美国驻华使馆人员接触,透露政协会议内容和解放军动向。这种举动在当时被视为严重背叛,1951年正式处理,他被免去一切职务,接受改造。

选举的整体意义在于,它不仅是形式上的程序,更是体现人民意志的实践。新中国通过政协会议,实现了从革命到建国的过渡,确立了多党合作和政治协商制度。

毛泽东的回应,体现了共产党人对民主的理解,即尊重代表权利,而不是个人崇拜。这在后来的人民代表大会制度中得到延续,推动了国家治理的规范化。

回顾历史,这场选举发生在解放战争尾声,全国尚未完全统一,预留18个席位给待解放地区代表,如后来增补的班禅额尔德尼·确吉坚赞等。这体现了包容性,旨在团结各方面力量。

缺票虽小,却折射出时代变迁中个人的选择与国家命运的交织。张东荪的结局,也警示了在关键时刻的立场问题。他的叛国行为,导致个人悲剧,同时强化了国家对安全的重视。

从更广视角看,这次会议奠定了新中国政治框架,《共同纲领》作为临时宪法,规定了国家性质和基本政策。选举结果的公布,向世界宣告了新政权的成立,标志着中国人民从半殖民地半封建社会走向社会主义。

缺票事件虽被传闻放大,但核心在于它证明了选举的公正性,没有人为干预结果。这与旧中国伪宪政形成对比,体现了共产党领导下的民主新路。

历史资料显示,会议筹备从1949年6月开始,新政协筹备会选出常务委员会,毛泽东任主任。代表选拔注重代表性,包括工人、农民、知识分子等,确保覆盖社会各界。

这次选举的得票情况,也反映出代表们的独立思考,尽管绝大多数支持,但允许少数不同意见存在。这种机制在后来宪法制定中延续,推动了法治建设。