他的军衔不好评?是几位大将的老首长,曾对儿子说一句话耐人寻味“1955年9月2

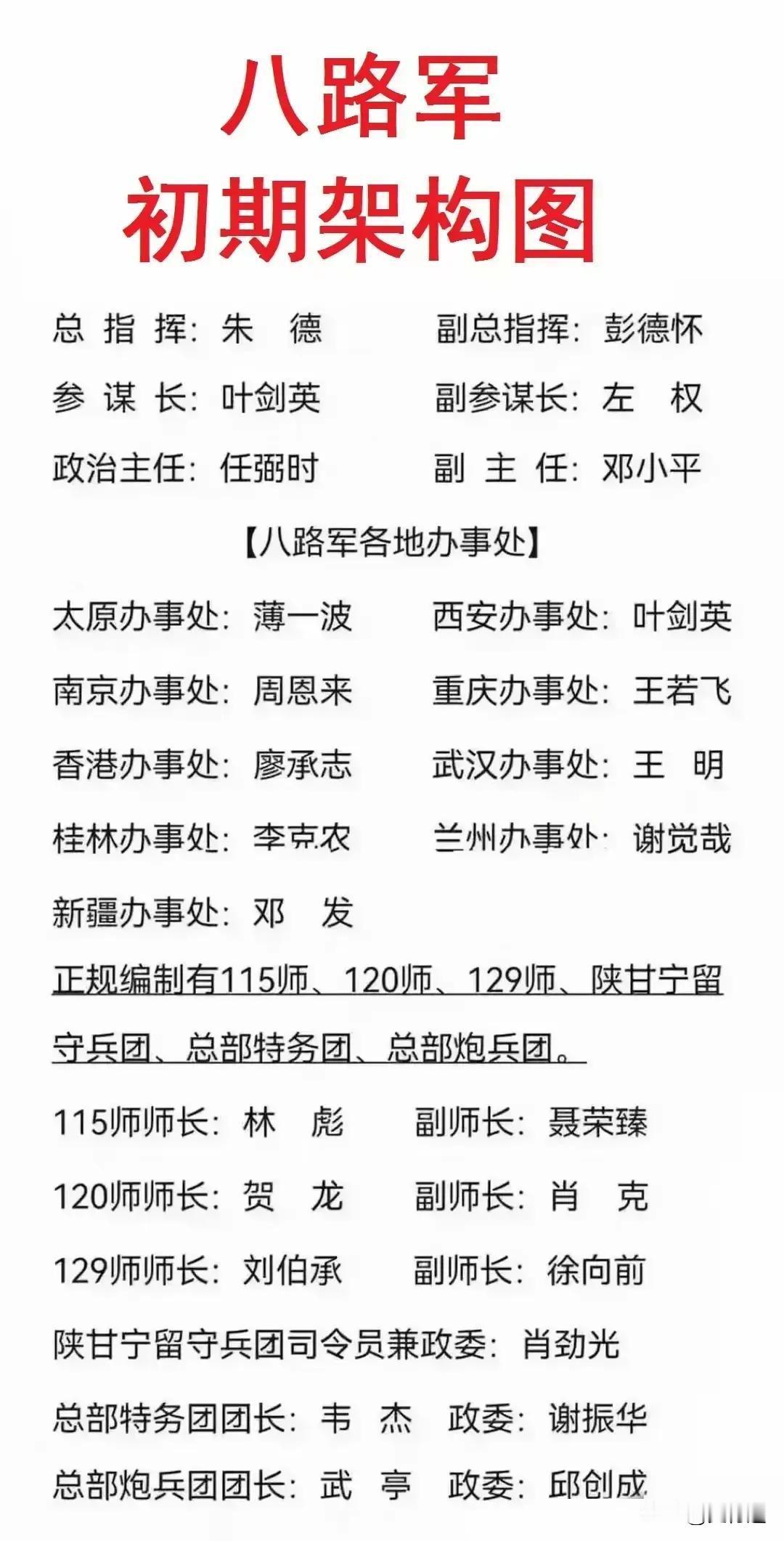

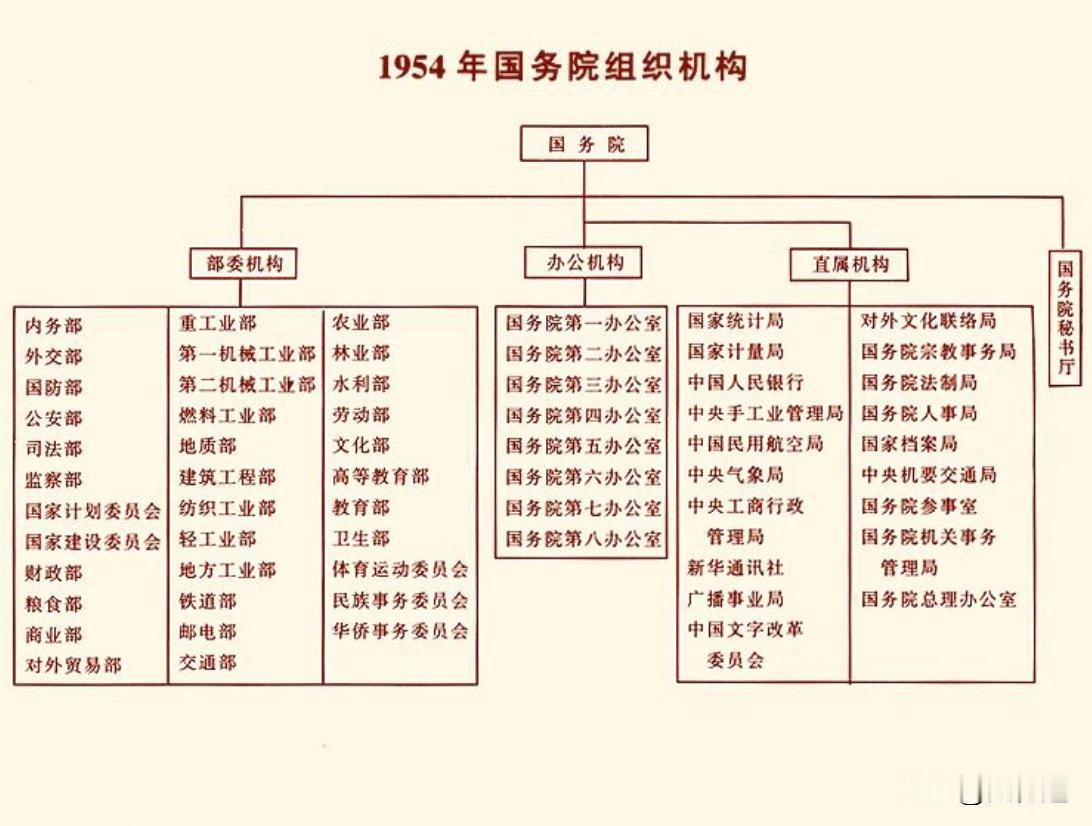

他的军衔不好评?是几位大将的老首长,曾对儿子说一句话耐人寻味“1955年9月27日早上七点半,您知道吗,滕部长如果还在军内,军衔得有多高?”大厅里,一个年轻参谋对同伴低声说道。那天,第一批将官的礼服熠熠生辉,可走进会场的滕代远却穿着铁道部深灰色制服。有人说那身制服比将星更醒目,原因很简单:一次看似普通的职务调整,让他在授衔名单里成为了“例外”。追溯到土地革命中期,他的名字排在红军前列。1930年的红一方面军,层级并不复杂,然而真正能在作战命令上同时签字的人屈指可数——毛泽东、朱德、彭德怀,再就是滕代远。彭德怀战术泼辣,滕代远稳健严谨,两人“搭班子”指挥红三军团时,部队里流传一句话:“彭老总冲锋在前,滕政委跟进到底”,足见那段默契。也正因为位置太靠前,才留下一个看似矛盾的结果:后来人们论资历,总把他和元帅、大将放在同一张表里,却迟迟找不到对应的军衔栏。有意思的是,1934年秋,中央决定派他赴莫斯科听取共产国际七大情况。时间点很尴尬——第五次反“围剿”正吃紧。四年之后他才回到延安,赶上抗战全面爆发。许多人惊叹他的空白履历:“四年不在国内,战功从哪儿算?”事实却是,他在苏联课堂里学的现代战争观念,后来被直接用在八路军战略部署图上。毛泽东批阅作战计划时常对秘书说:“滕的参谋工作,下笔有据。”这句话当时没有被外界注意,几十年后翻旧档案才重见天日。抗战中期,左权殉国,八路军总部群龙少翼。彭德怀点名要滕代远:“他熟我脾气,换别人我不放心。”在总部作参谋长的那几年,日军多次“扫荡”,总部频繁转移,他把后勤、情报、战例研究梳理成册。那套《敌后游击战行动要点》如今仍保存在军事科学院档案柜里。可惜,在外界看来,这些纸面成果远不如前线炮火来得震撼。也正因此,战后比较战功时,林彪、粟裕、徐向前的“立体战绩”被反复引用,而滕代远的参谋长日记鲜有人提。1946年,晋冀鲁豫野战军改编,刘邓大军出太行,滕代远留在后线,负责铁路、兵站、伤员回撤。“打赢仗的人在前,托底的人在后”,这句话被他挂在办公室墙上。解放战争后期,华北铁路网被炮火打成麻花,他临时筑起四千公里简易线,把补给硬生生塞到平津、太原前沿。将领们对这位“铁路副司令”印象深刻:黄克诚称他“救急专家”,徐向前说“要不是老滕,北平战役耗时倍增”。然而,这些评价反映到1955年的军衔序列表里,却显得格格不入。列出战役胜负数字容易,量化后勤贡献困难。正是这份尴尬,让总干部部在呈报《地方负责干部军衔评定意见》时,多次徘徊。1950年10月,他被任命为铁道部部长。有人形容,那是个“半军事化”的岗位——全国近七成铁路职工曾穿过军装。他把铁道部大楼当作“后方作战室”,提出“干线先通、矿区先修”方针,支撑抗美援朝前线运力。停战后,苏联派专家团来北京谈合作,团长走访铁道部,见到滕代远后脱口而出:“在莫斯科,铁道兵司令是元帅。”这句话后来成了坊间佳话,却也映射出两国制度差异——苏联把铁路视作军事部门,中国另有分工。滕代远听完只笑笑:“制度不同,比较没意义。”语气轻飘,却把一个复杂议题轻巧带过。正式授衔前夕,总干部部最后一次核对名单。对滕代远的定位有三种意见:一是参照苏式,将他列入大将;二是因已转地方,不授;三是象征性授予上将。最终,中央采纳“不授军衔”方案。当年在他手下当过营长的黄克诚已是大将,得知消息后感叹:“没军衔不代表没份量,老部长在我们心里自带星星。”外界却总拿“职务高低”与“星数多寡”做对照,一时间议论纷纷。那天授衔礼结束,他的儿子在家里忍不住问:“爸,如果评,你会是大将吗?”滕代远端着茶,轻声答:“前苏联的铁道兵司令员是元帅军衔。”只有这一句,没头没尾,却耐人寻味。孩子后来回忆:“父亲其实在说,两国情况差异比个人荣辱更大。”简短对话,透出他的格局——不需要借军装光环来肯定人生价值。值得一提的是,他对历史定位看得很淡,却对铁路现代化倾注全部精力。青藏线前期勘测,他亲赴可可西里;南昆线选线,他拍板“宁可多挖隧道,也要避开滑坡带”。这种决断与昔日行军布阵如出一辙——看地图、算坡度、对比时间窗。外人只见蒸汽机车呼啸,却不知道背后是一位“未着将星的司令”在排兵布线。1958年,第一届国防工业军事代表大会召开。大会主席台上,没有滕代远的位置,但当主持人致敬“在座所有军工系统先驱”时,会场把目光投向台下第一排,他正和老战友交头接耳。掌声落下,他只是点头,像战时回电一样简短。1964年,中央评定抗战、解放战争时期功勋,将他列为“一级工作模范”。这枚奖章尺寸不大,份量却足以弥补当年那份“空白军衔”。有人开玩笑说:“老滕终于挂上一级了。”他回答:“勋章能挂,铁路要跑。”言语平实,却暗含自豪。