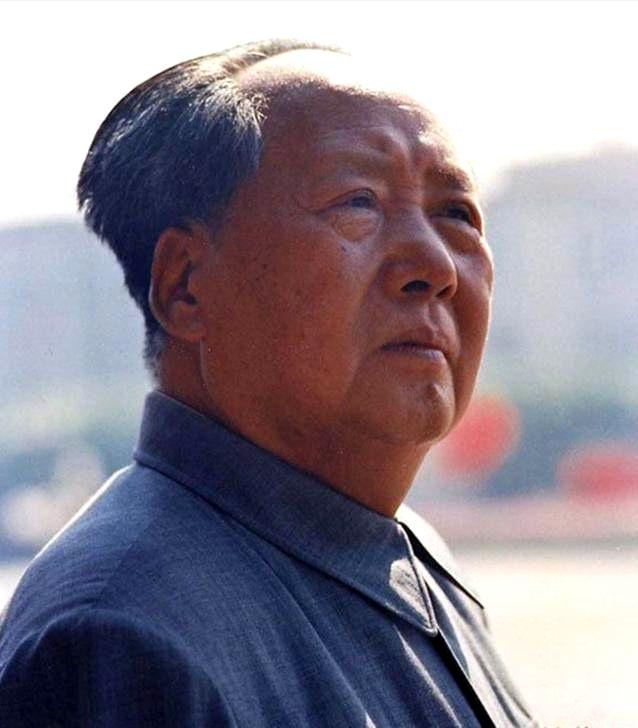

2006年,袁隆平到北京出差时,特意去看了身体欠佳的华国锋,当时华国锋不太愿见客

2006年,袁隆平到北京出差时,特意去看了身体欠佳的华国锋,当时华国锋不太愿见客,但得知来访的是袁隆平,他立马亲自将他迎进家里。麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!2006年的北京,初春的天气尚有凉意,华国锋静静居住在西城区的一处四合院里,生活早已远离公众视野,他年事已高,身体状况每况愈下,平日极少会见外客,多年养病,他的生活像是慢慢沉入水底,安静而封闭。可当警卫员轻声通报“袁隆平来了”时,原本几乎不见外人的华国锋竟毫不犹豫地起身,执意要亲自到门口迎接,那一刻,他的眼神中闪烁出久违的光彩,两位老人紧紧握手,仿佛一瞬间把彼此带回了几十年前那个风雨如晦的年代。他们的缘分,始于上世纪六十年代,那时的中国,粮食紧缺,亿万百姓吃饱饭仍是最大的难题,作为湖南省委书记处书记,华国锋主管农业事务,他不是坐在办公室里看材料的干部,而是常年深入田间地头,亲手督导水利工程和农业生产。他明白,粮食问题是关系国家安危的大事,正是在这样的背景下,他注意到了一个年轻的教师——袁隆平。1966年,袁隆平在安江农校发表了关于水稻雄性不育的论文,这篇文章揭开了杂交水稻研究的序幕,论文的出现引起了高层的关注,但动荡的社会环境让科研工作举步维艰。袁隆平带着团队,在条件极其有限的情况下坚持探索,数年试验始终未见理想结果,常常面临着质疑和困境。科研需要的不仅是实验数据和成果,更需要一层保护,华国锋的关注与支持,就在此时发挥了关键作用,他没有因为研究停滞而否定这项工作,而是尽力营造一个相对安稳的环境,使袁隆平能继续坚持下去。进入七十年代,袁隆平的研究一度陷入瓶颈,数千个品种接连失败,他本人也承受着巨大的压力,几乎到了灰心的边缘,就在此刻,湖南召开农业学大寨经验交流会,华国锋点名让袁隆平发言。站在台上的袁隆平内心沉重,因缺乏成果而倍感惭愧,但他没有等来批评,而是在全省干部面前获得了公开的支持,华国锋强调要相信科学,允许失败,继续给予研究团队支持。这不仅仅是一句鼓励,更是一种政治上的背书,在那个年代,一句“继续支持”所代表的分量,足以让一个科研团队重新振作,果然不久之后,袁隆平在海南找到了关键的野生稻,杂交水稻研究终于迎来了突破。1973年,杂交水稻配套技术取得成功,一年后,湖南的试验田亩产突破六百公斤,这在当时无异于奇迹,但科研成果要走向全国,还需要更大范围的推动。此时华国锋已在国务院任职,负责的事务更加繁重,却依然把农业记在心中,当得知种子紧缺、推广受阻的情况后,他亲自拍板,拨付国家经费一百五十万元,用于补偿种子调拨和运输费用,并要求相关部门全力支持在全国的推广,这一决定,使杂交水稻从地方走向全国,为中国的粮食安全奠定了坚实基础。时间很快跨过了数十年,杂交水稻的推广让无数中国人不再为吃饭发愁,袁隆平的名字逐渐为全国乃至世界所熟知。他因杰出贡献屡获嘉奖,2004年更被评为“感动中国十大人物”,颁奖典礼结束后,远在北京的华国锋通过电话表达关心,没有谈论功绩,只叮嘱袁隆平要注意身体,即便身处不同的人生阶段,两人之间的情谊始终如一。当2006年袁隆平赴京出差时,他特意抽空去探望这位对自己帮助甚多的老友,华国锋身体虚弱,按理说不该劳累,但得知来者是袁隆平,他执意亲自迎进门。两位老人再次相见,气氛温暖而沉静,他们谈起杂交水稻最新的进展,也回忆起当年湖南的岁月,华国锋的书房里,挂着他亲笔题赠的“贵在创新”四个大字,这既是对袁隆平的勉励,也是两人友谊的象征。回望那一幕,2006年的会面似乎是时光对过去几十年的一次温柔回应,华国锋在生命暮年仍关心着粮食问题,袁隆平则以感恩的心态看望老友。他们之间的握手,不只是个人情谊的流露,更象征着中国农业发展历程中一段难得的互信与合作,历史正是由这样的点滴汇聚而成,正因为有了这些关键时刻,中国的粮食安全才迎来了根本性的改变。对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!信息来源:新华网《袁隆平回忆与华国锋的交往》