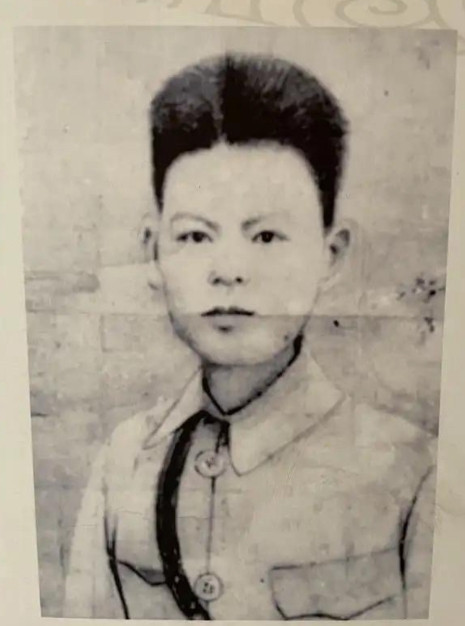

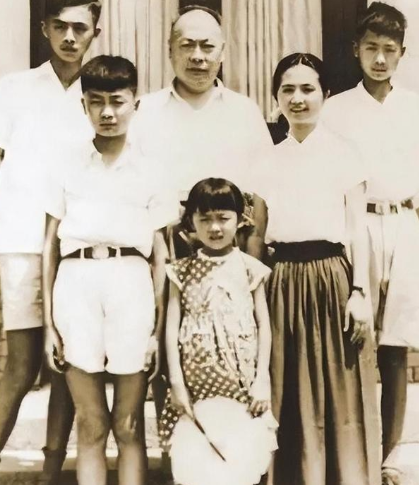

毛主席为什么最喜欢陈毅?陈毅这三大优点,其他人追不上 “1958年冬夜,主席在中南海随口问我:‘小李,你说陈毅这个人怎么样?’我回了句:‘他是真刀真枪、真情真意。’主席哈哈一笑:‘对,就凭这四个字!’”这是李银桥多年后的回忆,也是探寻陈毅在毛主席心中分量的一个独特切面。若要解释“为什么最喜欢”,得把镜头拉长,回到陈毅与毛主席三十余年的并肩岁月,看他如何凭三大优点坐稳“特殊位置”。 到1929年春,井冈山的晨雾还没散尽,红四军第七次代表大会却已硝烟四起。毛主席未能继续担任前委书记,陈毅临危受命。换作他人,也许暗自得意,陈毅却在两个月后郑重向主席道歉:“当时情势复杂,我没挺你,是我错了。”一位准三十岁的青年,敢承认错误,更敢逆流而上支持被排挤的领袖,这份“个人素质够硬”是第一优点。翌年,袁文才旧部起事,苏区再掀波澜。会上陈毅一拍桌子:“两场败仗就能摧垮几万人,犯不上互相斗鸡眼,先把仗打赢!”一句话,形势豁然。有意思的是,陈毅并非盲目追随,他看准了党的核心需要团结,也清楚毛泽东的军事路线更能活命。这份硬气背后是冷静判断,而非简单的“哥俩好”。 硬气之外,陈毅还是诗人。黄炎培当面评价:“陈老总,儒将也。”毛主席爱诗,陈毅更不遑多让。1921年《归国杂诗》写下“国耻犹未雪,何由返旧乡”,就透出文人忧思;到1961年《冬夜杂咏》,依旧“梅香只为岁寒开”,铿锵不减。两人动辄以诗唱和,井冈山雨夜,陈毅递上一首《长征》草稿,毛主席点头:“好句,江山如此多娇各有写法。”战火中难得风雅,诗词成为精神纽带,也是第二优点——文武双全。试想一下,短兵相接后在篝火边讨论平仄顿挫,既缓解压力,又抬高士气,换谁都会对这位指挥员生出几分敬意。 然而,若只靠过硬素质与诗艺,还不足以让主席说出“最喜欢”。真正的核心,是陈毅的表里如一。1934年,中央红军准备长征,陈毅腿部重伤无法同行,组织决定让他留守南方游击。彼时的不理解可想而知:留守就是险地,随时被包围。陈毅只说了一句话:“服从组织。”接下来的三年,他带着不到万人的残部,在赣南与敌周旋,缺药断粮照旧硬撑。手下人后来总结:陈总指挥不发牢骚、不拉山头、不搞小动作,把“党指到哪就在哪”刻进了骨子里。1955年授衔,名单最初漏掉陈毅,周总理力排众议:“这人不可少。”主席点头:“陈毅在,共产党干部有榜样。”第三大优点——忠诚透明,不需伪装。 忠诚不仅体现在战场,更体现在难说真话的场合。1956年底,某省干部大会,陈毅当面批评地方主义:“手莫伸,伸手必被捉。”台下有人直冒冷汗。会后毛主席听简报,低声对身边人说:“陈毅讲得好,他不怕得罪人。”是的,他敢讲,也敢收尾。矛盾激化时,他常用一句话当“灭火器”:“有问题归我,别难为战士。” 进入外交战线后,陈毅依旧保留“快人快语”风格。1960年巴黎谈判,西方记者刁难式提问,他笑着抬手:“你们只许问三句,多了我就要回家吃晚饭。”场面哄笑,气氛缓和,随后他抛出中国立场,一字不让。毛主席看完简报说:“陈毅做外交,像打短兵相接,虎将用在刀刃。” 时间翻到1973年12月,《陈毅诗词选集》装订完毕。夫人张茜把书送到叶剑英处,嘱托:“请转交主席。”她深知,能读懂陈毅诗中锋芒与柔情的,首推毛主席。可惜天不假年,三个月后张茜病逝。书却如愿送达,主席批示:“出版。”这不单是对作品的肯定,更是对老友人格的褒奖。 总结陈毅三大优点,硬素质、文武双全、忠诚坦荡,互相叠加,形成立体形象。有朋友问,为何毛主席偏爱陈毅,不偏爱其他同样忠诚的战将?答案或许在细节里。很多人能做到一条、两条,而三条全部俱全,并且贯穿始终、无缝切换,几乎只此一人。 不得不说,陈毅本人性格里的烟火气也加分不少。他爱吃川菜,闲暇会逗兵娃子:“辣椒多放点,战斗才有劲。”他在莫斯科雪夜里给战友和当地老人朗诵杜甫,喝得微醺仍记得收队时间。这样一位将军,让人既能信赖,又能亲近。毛主席把“喜欢”二字挂在嘴边,既是治军识人,也带着私人情感,这在高度强调集体主义的革命年代殊为难得。 陈毅逝世后,毛主席曾对身边工作人员低声说:“痛哉陈毅,吾失臂膀。”短短七字,透露深切惋惜。有人统计,主席公开场合引用陈毅诗句多达十七次,足见其影响。 今天回看陈毅“三板斧”,对后辈干部仍有启发。素质关乎担当,才能决定宽度,忠诚则是底线。三者缺一不可,而能把三者统一到行动的人,始终稀缺。老一辈用血与火写下样本,我们只能尽力接棒。

评论列表