转自:消费日报网

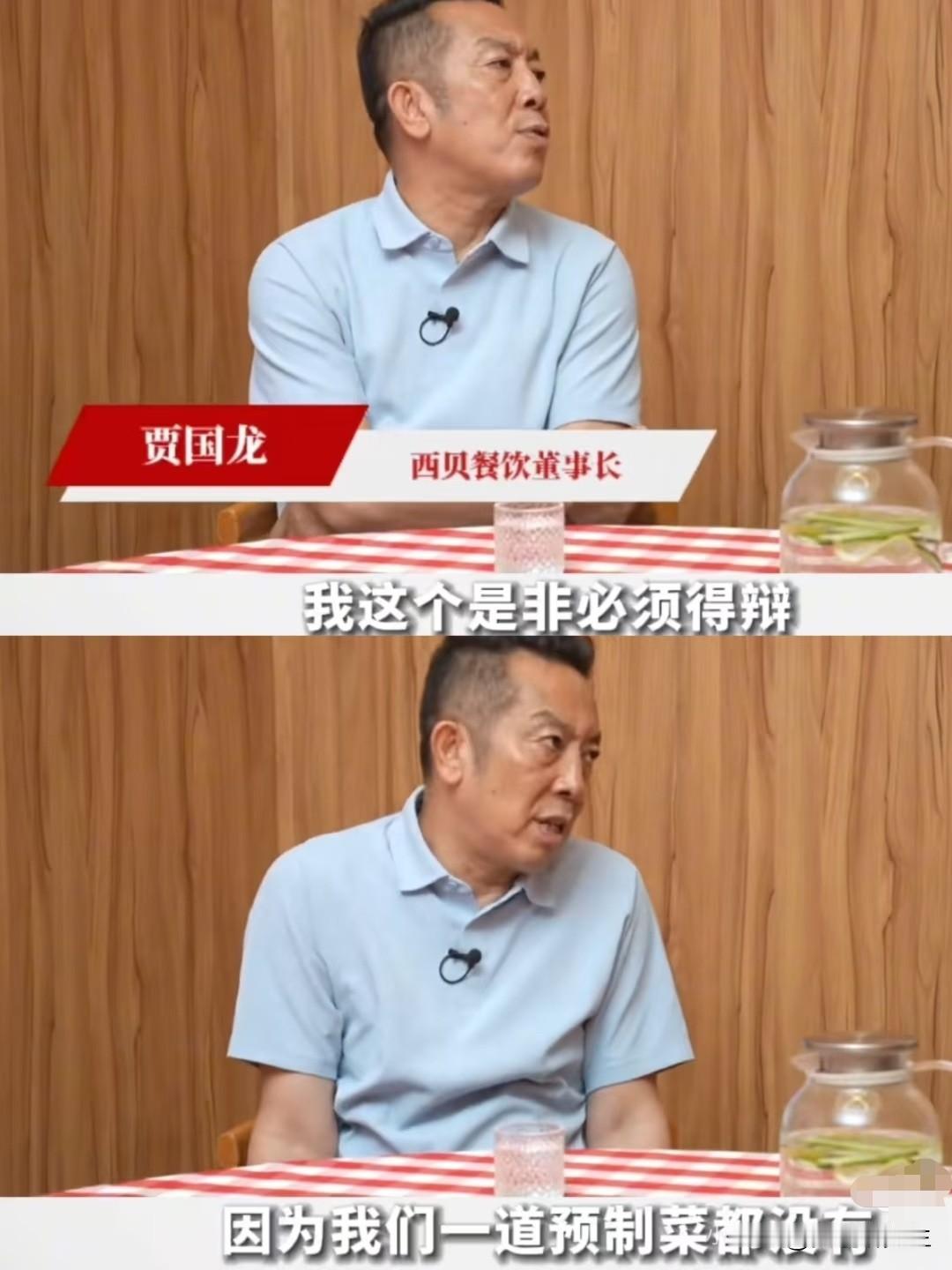

近日,西贝创始人贾国龙与网红企业家罗永浩就预制菜价值展开的公开论战,将这一话题推向了舆论漩涡。这场争论背后,折射的正是全社会对食品安全认知的深化——从单纯的“无害”向更高层次的“真实、透明与信任”演进。

前不久启动的2025年全国食品安全宣传周将主题定为“尚德守法共享食安”,恰逢其时地切中了当前食品行业发展的核心命题——在技术革新与消费变革的双重驱动下,我们如何重新定义和守护食品安全。

不可否认,过去消费者对食品安全的关注主要集中在卫生指标上,例如是否含有害物质、细菌是否超标、添加剂是否合规等,而如今这种安全诉求已超越基础门槛,向更广阔领域延伸。当下的消费者不仅关心食品是否“无毒”,更关心它是否真实、透明、可持续。

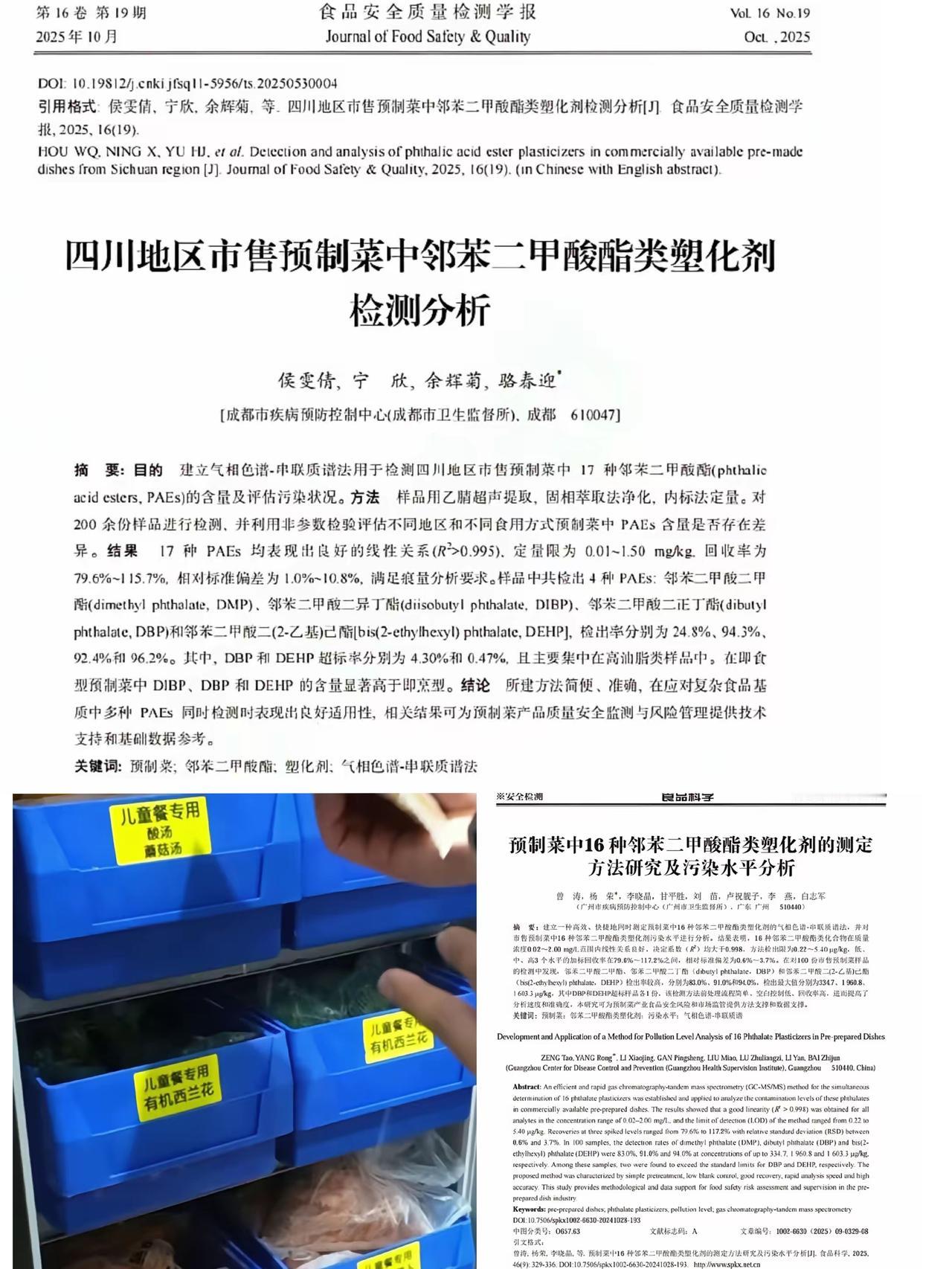

预制菜的争议也正在于此——即使所有指标符合国家安全标准,但如果消费者对其原料来源、加工过程、营养价值存疑,它仍然无法获得“安全”的认证。这种认知转变标志着食品安全进入2.0时代——从“卫生安全”向“心理安全”跨越。

今年宣传周主题将“尚德”置于“守法”之前,可谓深意存焉。法律是安全的底线,而道德则是更高的追求。在食品领域,法律制定了明确的标准和规范,但再完善的法律也存在滞后性和覆盖盲区。这时候就需要企业的道德自律作为补充。

预制菜行业正是典型代表。目前相关标准尚不完善,给了企业巨大的自主操作空间。如何使用添加剂、如何标注保质期、如何描述营养成分,这些领域既考验企业的法律意识,更检验企业的道德底线。有道德意识的企业会选择尽可能减少添加、透明标注、如实描述,即使这样做会增加成本;而缺乏道德约束的企业则可能在法律空白地带游走,玩弄技术性概念,损害消费者权益。

此次西贝与罗永浩的争论,本质上是对餐饮业道德方向的争论——餐饮企业是应该仅仅满足于符合国家标准,还是应该追求更高品质的食物产品?虽然这场争论没有简单的对错之分,但它无疑推动了行业思考——什么才是真正对消费者负责的态度?食品安全不是监管部门一家的责任,也不是企业单方面的承诺,而是需要全社会共同参与治理的系统工程。“共享食安”理念的提出,意味着我们需要构建政府、企业、消费者、媒体多方参与的共治格局。

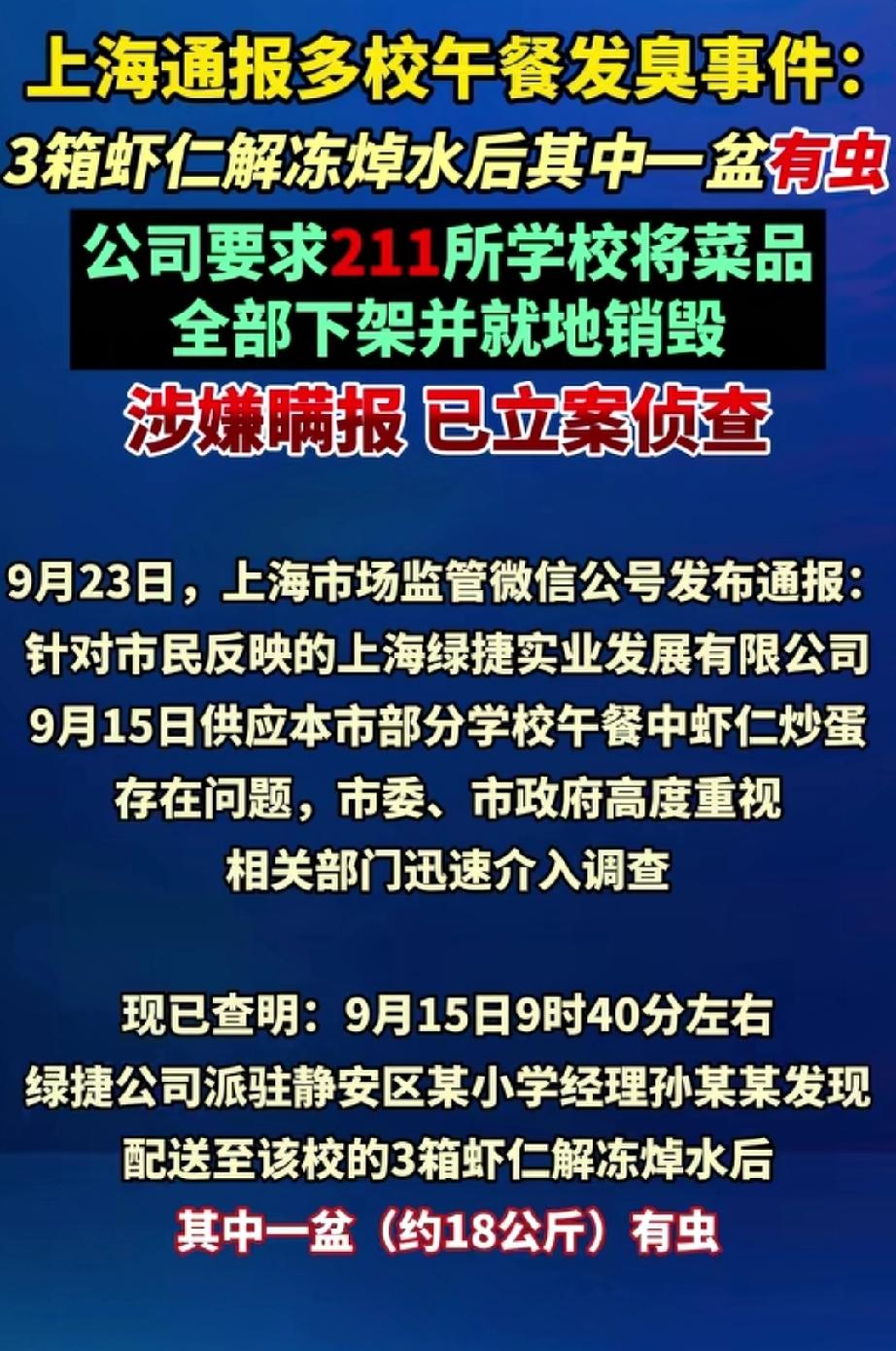

在这场预制菜争议中,我们看到了这种共治格局的雏形——媒体曝光引发公众关注,消费者“用脚投票”形成市场压力,企业之间通过争论明确行业标准,监管部门随后跟进制定规范。这种多元互动正是食品安全现代治理体系的体现,也是在“共享食安”前落实“食安共治”的具体体现。

我们期待所有食品企业能够真正领会“尚德守法共享食安”的深意——以道德之心做食品,以敬畏之心守法律,以开放之心共建安全环境。唯有如此,我们才能在享受现代食品工业便利的同时,获得真正意义上的食品安全。

作为消费者,我们也需要转变角色,从被动的安全接受者变为主动的安全参与者。学习食品安全知识、理性看待食品技术发展、用科学态度而非单纯情绪判断争议,只有这样我们才能更好地维护自身权益,同时也推动行业健康可持续发展。

评论列表