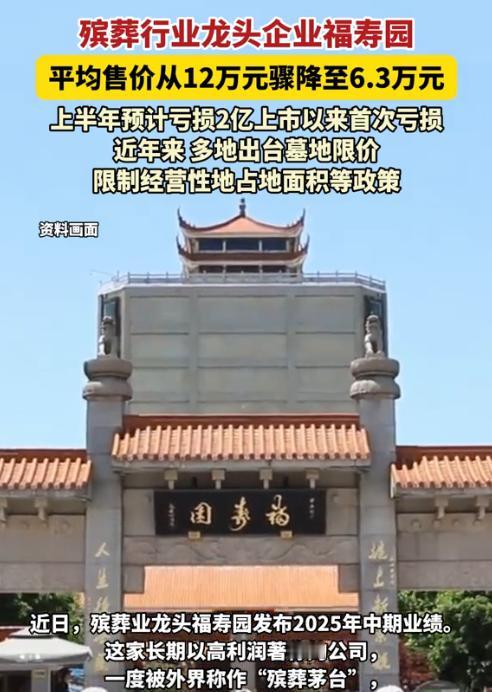

“这回死得起了!”殡葬行业“扛把子”福某园第一次出现亏损,墓穴平均售价从12万元降至6.3万元,太让人意外,要知道2023年创下每平米76万元的天价墓地,网友们的评论获得许多人认同,那么,当代人的生死观,正经历怎样的大变革?殡葬界的“扛把子”福寿园公布了2025年上半年业绩,那数字,可太让人意外。这家一直靠高利润在行业里称霸,还被大家叫做“殡葬茅台”的公司,上市都12年了,头一回出现亏损,上半年净亏2.6亿。这亏损的“罪魁祸首”,就是墓地业务。经营性墓穴的均价,从12万直接“腰斩”到6.3万,上海市场的收入更是跌了54%。这变化可不小,或许意外着“天价墓地”的时代要结束了,也说明咱当代人的生死观,正经历着大变革。以前,“天价墓地”的新闻一出来,那可真是刺痛了大家的心。就说福寿园旗下的上海松鹤园,2023年新开的墓区,一块0.6平方米的三穴墓,居然要价45.78万元,算下来每平方米76万元,比上海的豪华别墅都贵,这价格简直“离了大谱”,让人难以接受。在老百姓传统观念里,讲究“入土为安”,墓地是逝者最后的归宿,承载着活着的人的思念和情感。可当墓地价格涨得离谱,普通家庭根本负担不起的时候,大家就开始琢磨,这种所谓的“体面”,真的有必要吗?看看网友们的评论,就能明显感觉到大家观念的变化。有网友吐槽:“以前都是土葬,落叶归根,才需要墓地。现在倒好,被一些人搞得变了味,老祖宗传下来的土葬,多好的事儿,咋现在用火葬,还说啥对付妖魔才用火,我就觉得现在这殡葬方式不对劲。而且墓地价格这么高,纯粹就是坑人。人都烧成灰了,还要那么贵的墓地干啥?”这话虽然说得有点偏激,但也反映出一部分人对现在殡葬方式的不满。现在火葬越来越普及,土葬越来越少,墓地的意义好像也跟着变了。既然人最后都变成骨灰了,那花大价钱买墓地,是不是就只是为了个形式,图个心理安慰呢?还有网友想得很实在:“父母那辈的想法,咱得尊重,可要是我自己,死后把骨灰洒在花园里就行。花30-50万买墓地,还不如留给女儿,让她好好享受生活。”在现实生活中,经济压力是大家不得不考虑的问题。现在房价高得吓人,生活开销也越来越大,大家活着的时候就为了各种费用忙得焦头烂额。面对动不动就几十万的墓地费用,很多人开始重新思考生死和金钱的关系。与其死后花大钱买墓地,不如把钱花在生前,提高自己的生活质量,或者留给孩子改善生活。这种观念的转变,说明当代人越来越务实了。另外,有位网友的规划挺有意思:“我打算在遗嘱里写清楚,等我死了,把骨灰找棵树埋了就行。然后把我生前的照片啥的,都存到一个大的移动硬盘里,以后家人扫墓的时候,插上电脑就能回忆我的过往。”这种想法体现了当代人对死亡的坦然,也算是对传统殡葬方式的一种创新。现在,树葬、海葬、草坪葬等生态安葬方式越来越受欢迎,这些方式既环保又省钱,还能让逝者以另一种方式回归自然,可谓“一举多得”。与此同时,网络祭祀等新的缅怀方式也慢慢兴起,打破了传统祭祀受时间和空间限制的难题,让人们能更方便地表达对逝者的思念,真正实现了“天涯若比邻”。从社会层面来看,相关政策对“天价墓地”现象和人们生死观的影响也是有的。因为土地资源越来越紧张,各地政府纷纷出台政策,限制经营性墓地的占地面积,推广小型墓穴,还大力提倡节地生态葬式。就拿上海民政部门来说,积极鼓励海葬、花坛葬、壁葬、室内葬等,还对殡葬服务价格进行规范和引导。在政策的推动下,生态安葬从过去大家不太关注的“冷门选项”,逐渐变成了现在的“热门之选”。当代人的生死观变化,是多种因素共同作用的结果。一来社会经济的发展让人们的生活方式和价值观发生了很大改变,大家更注重自己的感受和生活品质了;二来环保意识的提高、资源的有限性以及政策的引导,都促使人们重新思考死亡和身后事该怎么处理。现在,人们不再盲目追求传统意义上那种大操大办的“体面”葬礼,而是更加理性地看待生死,追求一种更简单、环保、经济的殡葬方式。“天价墓地”价格的下降,是市场对人们生死观变化的一种回应。这预示着殡葬行业暴利时代的结束,也反映出当代人在生死问题上更加成熟、豁达。未来,随着社会的不断发展,我们有理由相信,人们的生死观还会继续改变,殡葬行业也会更加贴近大家的实际需求,回归到它原本应有的服务本质。到那时,生死之事,或许真的能如庄子所说“方生方死,方死方生”,成为一种自然且坦然的存在。信息来源:海报新闻2025-09-15“天价墓地”,变天了