中国完成了核聚变之后,还需要全球化吗?这么说吧,一旦掌握核聚变,那就是万国朝拜的

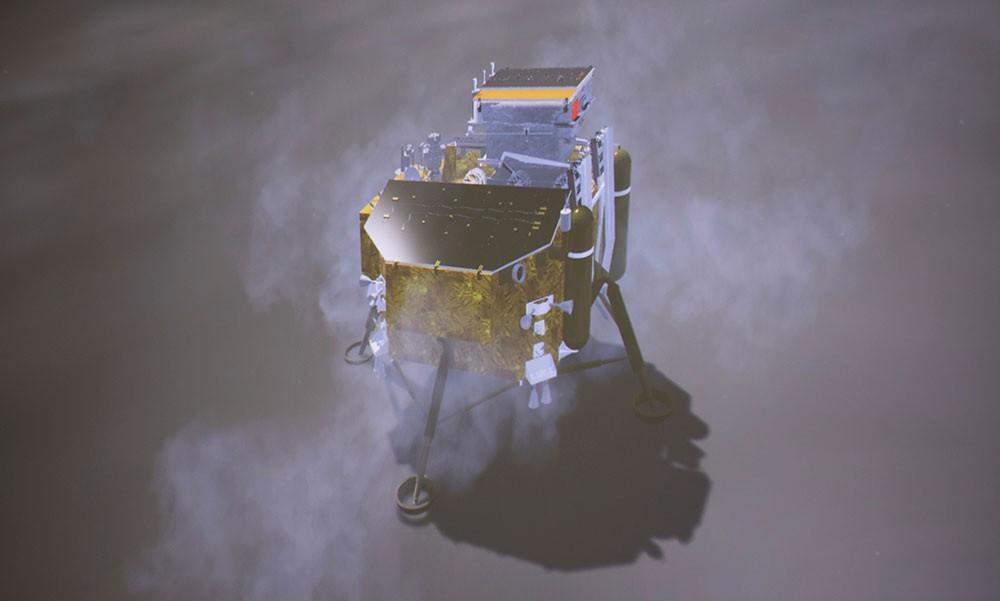

中国完成了核聚变之后,还需要全球化吗?这么说吧,一旦掌握核聚变,那就是万国朝拜的景象。核聚变就像给人类能源找了个“超级充电宝”,原理是模仿太阳内部的反应,把氢原子核聚到一块儿,一下子释放出巨量能量,和现在用的煤、石油这些能源比,核聚变简直就是“六边形战士”。燃料不愁,海水中的氘能提取好多,按现在的能源消耗速度,用上百亿年都没问题,还特别环保,不会产生一堆污染环境的废料,也不会大量排放温室气体,对地球生态太友好了。我国核聚变研究历程堪称踏实务实,自二十世纪五十年代便已启动探索工作,在此过程中沉淀了大量"独门技术",拿中国环流三号装置来说,它成功运行出150万安培电流的高约束模等离子体,其中众多核心设备均为自主创新成果,不论是运行指标还是调控能力,都在全球范围内占据领先位置。值得一提的是,我国的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在年初突破性地达成了"1亿摄氏度保持1000秒"的长脉冲高约束模等离子体运行记录,这一成就在国际核聚变领域可谓独树一帜,更令人振奋的是,我国正在积极部署建设更多核聚变研究和工程实验平台,显示出强烈的发展决心和旺盛的进取精神。要是中国真把核聚变技术吃透了,那影响可太广了,对环境来说,就像给地球按下“暂停键”,能大大缓解全球变暖,现在因为用了太多化石能源,极端天气越来越多,核聚变能源普及后,碳排放大幅减少,地球环境能慢慢缓过来。能源供应这块,也会彻底改变游戏规则,以前全球能源分布不均,有的国家能源多,有的国家能源少,经常因为能源问题闹矛盾,核聚变能源不受地域限制,每个国家都能用,能让全球能源供应更稳定、更公平。产业方面,更是一场“大地震”,石油、煤炭这些传统能源行业,肯定得面临大洗牌,以前石油巨头在能源市场说了算,围绕石油形成了庞大产业链,核聚变能源起来后,石油需求下降,这些传统产业规模会缩小。相反,核聚变能源产业会像雨后春笋,从研发、设计到建设、运营,能带动一整条全新产业链发展,像制造核聚变反应堆需要的特种钢材、耐高温材料等相关企业,都会迎来爆发期。在国际政治舞台上,掌握核聚变技术的中国,话语权也会直线上升,过去西方国家靠着传统能源优势和其他实力主导全球格局,现在咱们有了核聚变技术,就像手里多了一张“王牌”,能成为全球能源转型的“领头雁”,到时候会有更多国家主动来寻求合作。但就算中国完成核聚变,全球化依然是必不可少的,核聚变技术难度太高了,还有好多硬骨头要啃,就说反应堆材料,得在高温、高辐射的极端环境下保持性能,这可不是一个国家能轻易解决的。况且,建设与维护核聚变反应堆耗资不菲,如何削减成本并达成商业化运营,需全球科研力量共同探究,于全球化的大环境中,各国唯有共享研究成果、交流经验,方可更快推动核聚变技术发展。经济层面,全球化也至关重要,中国的核聚变技术和产品要走向世界,通过全球化贸易,能获取更多资源和市场,进一步壮大产业,同时,咱们也能从其他国家引进所需的技术和产品,实现优势互补,文化交流上,全球化能让更多人了解中国的核聚变成就,增进不同国家间的相互理解和信任。说实话,中国要是真完成核聚变,那绝对是一件载入史册的大事,标志着咱们在能源领域走到了世界前列,但越是厉害,越不能“闭门造车”。全球化就像一张紧密的大网,把各个国家都连在一起,核聚变技术虽然强大,但它的发展离不开全球智慧和资源。中国应该借着这股劲儿,主动和其他国家合作,一起把核聚变技术打磨得更好,让它真正服务全人类,而且通过合作,还能让世界看到中国开放包容的态度,提升咱们在国际上的形象,所以说,中国完成核聚变后,全球化不仅不能少,还得合作得更紧密、更深入。

![[点赞]中国完成了核聚变之后,还需要全球化吗?这么说吧,一旦掌握核聚变,那就是](http://image.uczzd.cn/7210130343850518155.jpg?id=0)