特大喜讯!!!9月18日,我们国家科学院大连化学物理研究所宣布成功研发出全

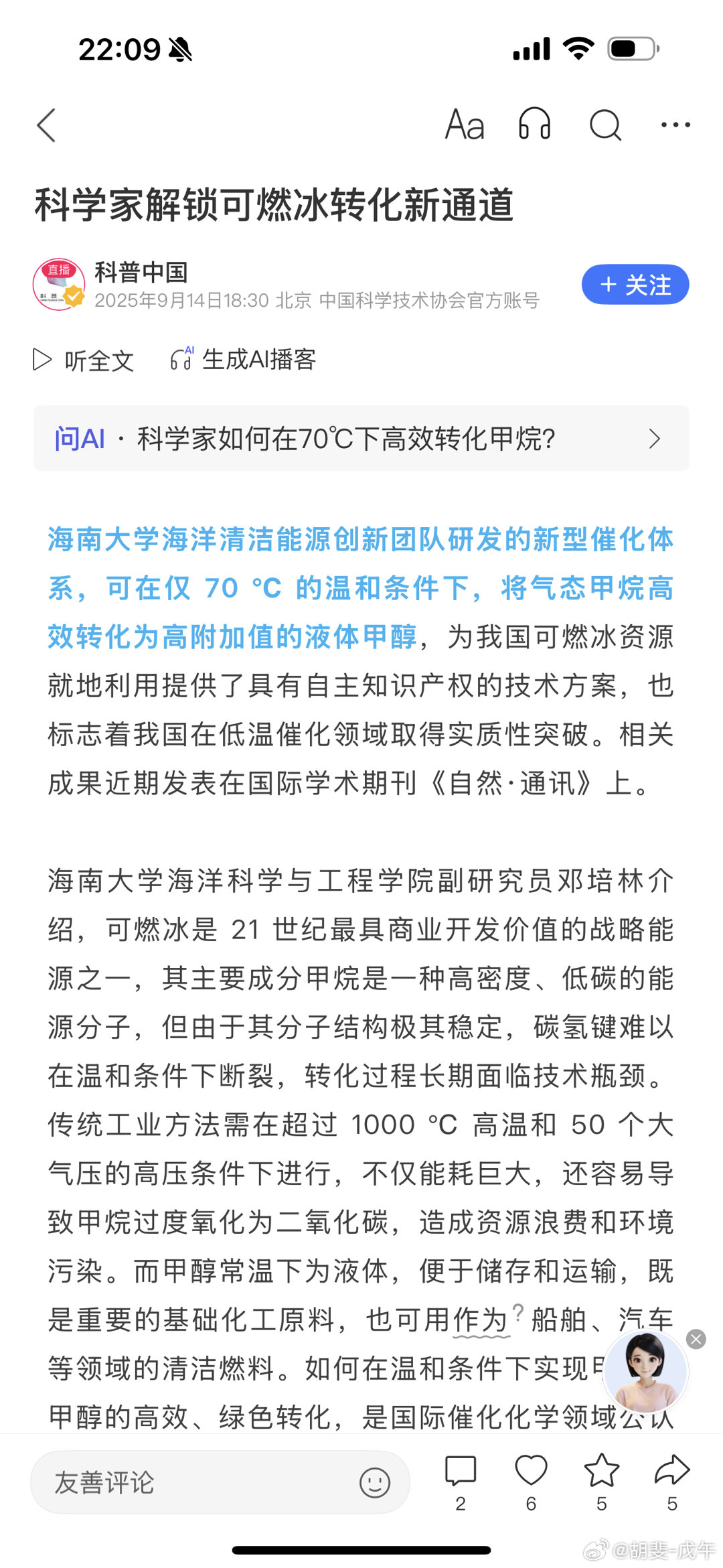

特大喜讯!!!9月18日,我们国家科学院大连化学物理研究所宣布成功研发出全球首例以氢负离子为基础的原型电池,能量密度极高、安全性极高,并且在国际顶尖期刊《自然》上发表了相关研究成果。想象一下,一块电池不仅续航能力惊人,还几乎杜绝了爆炸风险——这不是科幻电影,而是中国科学家交出的现实答卷。氢负离子电池的横空出世,彻底打破了传统锂电技术的天花板,把“安全”与“高性能”同时攥在了手里。要知道,传统锂电池的能量密度逼近极限,安全风险却如影随形。三星Note7爆炸、电动车自燃等事故屡见报端,背后都是电池材料的先天局限。而氢负离子导体在常温常压下就能稳定工作,堪称能源存储领域的“基因突变”。《自然》期刊的审稿标准向来严苛到变态,能登上它,意味着这项研究经历了全球顶尖学者的轮番“拷问”。大连物化所不仅做到了,还让中国在新能源赛道实现了从“跟跑”到“领跑”的惊天逆转。有人或许会问:这电池能装进手机吗?能跑一千公里吗?目前它还是实验室的“婴儿”,但每一个颠覆性技术都曾经历过稚嫩阶段。锂离子电池上世纪70年代诞生时,谁又能想到它今天会无处不在?中国科研不再满足于纸上谈兵。从光伏到特高压,从量子计算到氢能,我们正在把“卡脖子清单”变成“科研攻关清单”。氢负离子电池的出现,恰恰印证了中国人敢啃硬骨头的狠劲儿。这不是单点突破,而是一场系统性的创新战役。大连物化所背后,站着无数个熬夜攻关的团队:材料学家合成新型电解质,工程师设计反应装置,甚至连理论模拟都动用了超级计算机。普通人可能觉得科研离生活很远,但这项技术一旦落地,意味着电动车冬天续航缩水、手机一天两充这些问题都可能成为历史。更重要的是,我们或许再也不必为电池起火提心吊胆。当然,从实验室到量产还有漫漫长路。成本控制、工艺优化、产业链配套——每个环节都是生死关卡。但既然方向已经点燃,剩下的就是全力以赴奔跑。科技竞争没有温柔可言。当我们为华为芯片突破欢呼时,也该看到中国基础科研正在默默重塑格局。氢负离子电池这把火,烧出的不仅是技术突破,更是一种“把不可能变成可能”的信念。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。氢离子注入芯片负离子的形成