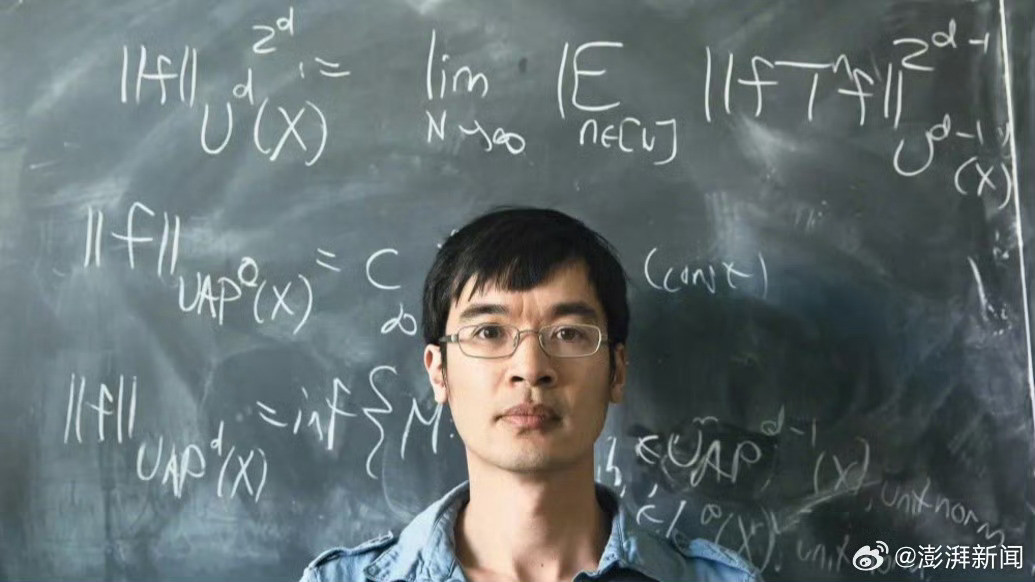

【#数学家陶哲轩科研经费中断被迫筹款#:可能失去留在美国的信心】美国华裔数学家陶哲轩是世界顶尖科学家之一,然而自7月下旬以来,他却被迫专注于一件事:筹款。根据陶哲轩接受媒体采访时提供的信息,自今年8月起,他和所在的纯数学与应用数学研究所(InstituteforPureandAppliedMathematics,IPAM)失去了来自美国国家科学基金会(NSF)的拨款。7月31日,美国联邦政府以加州大学洛杉矶分校(UCLA)“未能营造一个没有反犹太主义和偏见的研究环境”为由,冻结了该校约5.84亿美元的联邦研究资金。尽管美国法院已于8月12日下令恢复UCLA的NSF拨款,但陶哲轩指出,他本人和IPAM的研究资金仍无法发放,而此前的运营资金已经耗尽。“IPAM没有足够的储备金来维持几个月以上的运营。在过去两周左右的时间里,我们一直处于紧急筹款模式,我一直在与很多捐赠者会面。”陶哲轩向《华盛顿邮报》表示。这篇采访于9月7日发布。陶哲轩于1975年出生于澳大利亚,16岁时移民美国。自20岁起,陶哲轩就在UCLA任教,至今已有30年。2016年,陶哲轩荣获菲尔兹奖,该奖项是数学界的最高奖项。此外,他还获得过麦克阿瑟奖、科学突破奖等多项奖项。最近两年,陶哲轩一直热衷于探索人工智能在数学上的应用。在研究资金耗尽后,陶哲轩认为,他必须站出来反对美国政府“不加区分”的科研经费削减行动,特朗普政府的行动对他的研究领域乃至更广泛的学术科学构成了“生存威胁”。“NSF资助的其中一个重要作用是支持研究生,让他们有机会去参加会议,这对(研究生)的职业发展非常重要。(NSF资助)还能让研究生暂停一个季度的教学工作,以便从事研究工作。”陶哲轩说。NSF发言人在一份声明中表示,“NSF已恢复对UCLA暂停的研究资金”,但没有对陶哲轩的言论发表进一步评论。IPAM成立于2000年,旨在促进数学家、工业界和工程师之间的合作,该研究所几乎完全由NSF资助。根据NSF的2026财年预算申请,特朗普政府已提议将NSF的预算削减57%。白宫发言人库什·德赛表示:“美国是世界上最大的科研资助国,本届政府仍致力于巩固美国的创新主导地位。然而,联邦研究经费并非宪法赋予的权利……本届政府有责任确保纳税人资助的研究符合美国人民的优先事项。”陶哲轩8月底在接受美国全国广播公司(NBC)采访时表示:“我发现,这届政府在改变科学生态系统方面极其激进,甚至连第一届特朗普政府都没有这样做过。”陶哲轩说,“这很不正常,我认为很多人没有意识到正在造成的损害。”自特朗普开启第二任期以来,美国政府利用削减或暂停拨款作为其在大学改革中的筹码,随即引发一系列法律纠纷,导致部分研究资金拨款在取消和恢复之间摇摆不定。陶哲轩强调,特朗普政府的不确定性对科学研究造成的打击最为严重:“(科学研究)不仅是计划和预算,还包括精神层面的投入。为了把科学研究做到最好,你还需要保持相对平静的精神状态。”他将政府政策的突变比喻为在温度时高时低的房间里工作:“即使温度恢复正常,但人们仍然会感觉不舒服,担忧是否会再次出现这种情况。”由于资金问题带来的不确定性增加,越来越多的研究生和博士后选择离开美国寻找机会。“历史上曾有过一些时期,其他拥有伟大科学传统的国家经历了巨大的动荡或战争,导致许多人才逃往美国寻求庇护。讽刺的是,现在可能出现了一个相反的过程,其他国家可能会开始吸纳目前在美国的人才。”陶哲轩表示。陶哲轩表示,如果这种趋势持续下去,他将失去留在美国的信心。“我以前根本没想过要搬家,这件事甚至都在我的考虑范围内。而现在,无论好坏,每一种可能性都必须考虑。”(澎湃新闻)