供应链“魔法”撑起商业帝国,但争议从未远离成立15年,从手机到家电再到汽车,小米的跨界扩张堪称商业奇迹。其核心“魔法”在于将供应链整合能力发挥到极致:用互联网思维重塑制造业,以生态链绑定2000+企业,实现“爆品低价”与“快速迭代”的平衡。然而,争议随之而来——低价是否等于低质?技术自研是“真突破”还是“贴牌包装”?这些问题让小米在赞誉与质疑中屹立不倒,却也暴露出高速扩张的隐忧。

产业链整合的“双刃剑”小米的护城河是供应链,但也是软肋。通过自建工厂、投资生态链企业,小米将成本压至行业极限。例如,小米SU7汽车搭载自研电机和电池技术,宣称“用50万实现500万级体验”,订单10分钟破6900辆。但供应链的极致压缩也带来隐患:家电业务投诉率高达15.15%,远超传统品牌;汽车领域,SU7被曝碰撞后车门无法打开、AEB功能局限性等问题,引发安全性质疑。供应链的高效是否以牺牲品控为代价?这是小米难以回避的争议。

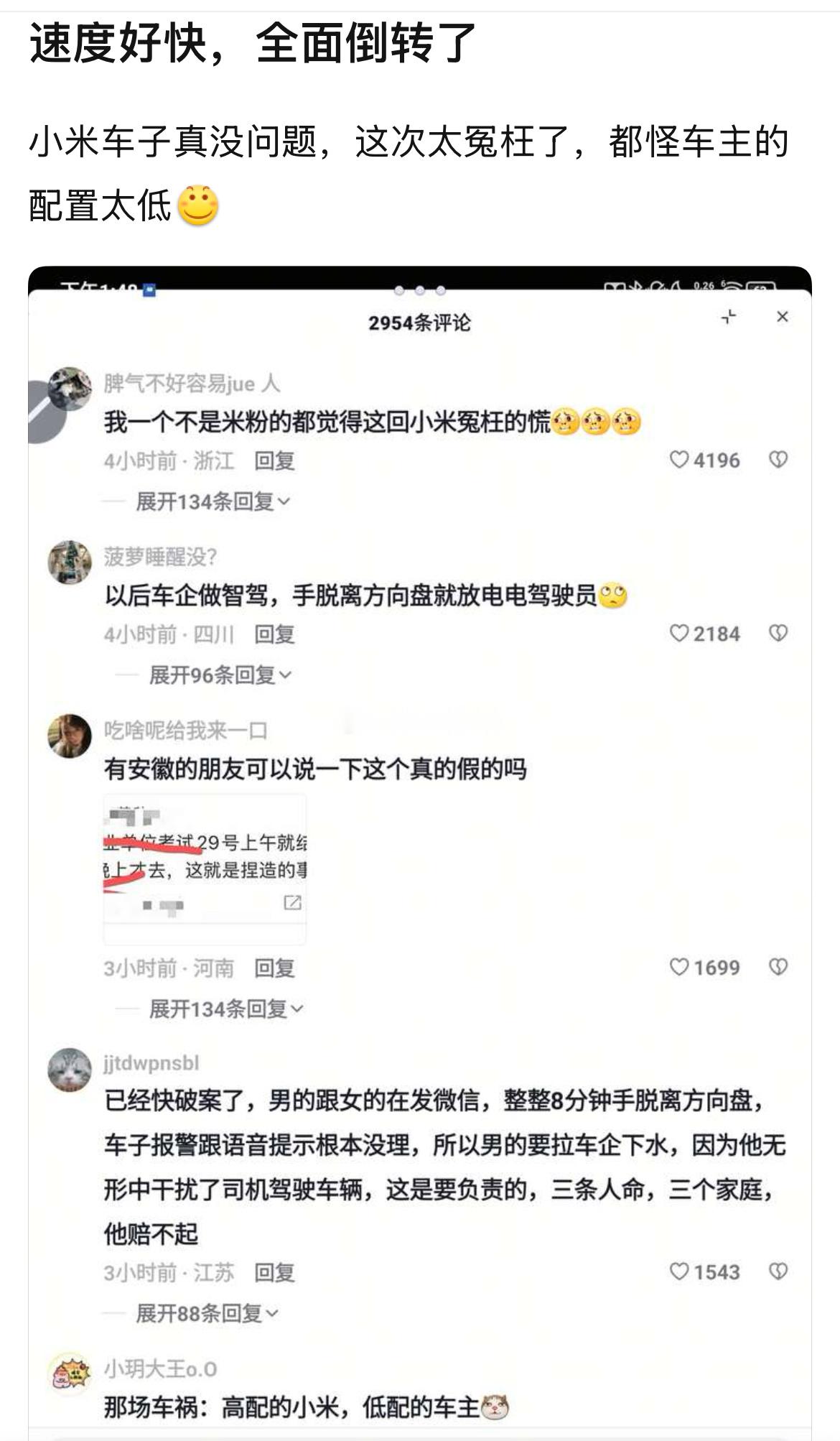

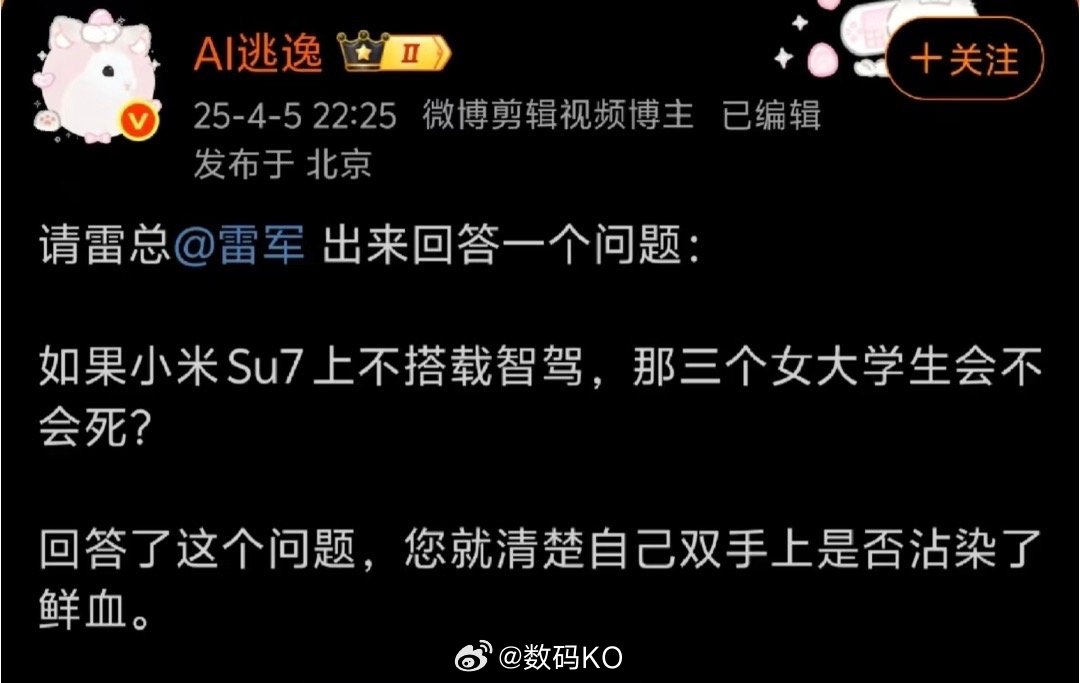

“互联网速度”与工业逻辑的冲突小米擅长用互联网思维颠覆传统行业:从“米粉”营销到事故公关,其反应速度远超传统车企。例如,SU7超速事件后,小米迅速以“赛道模式需安全培训”化解危机,甚至将事故转化为“安全性能验证”的营销素材5。然而,汽车制造需要长期技术沉淀,而小米仅用3年推出首款车型,被指“重营销轻研发”。尽管雷军宣称“十年成为全球前五”,但业内人士质疑:当供应链红利见顶,缺乏核心技术的“贴牌模式”能否持续?

屹立不倒的代价,谁来承担?小米的生存哲学是“在争议中前进”。它用供应链整合创造性价比神话,用互联网速度打破行业壁垒,但也因品控、安全等问题屡遭诟病。未来,小米若想真正“屹立不倒”,需在效率与质量、规模与技术之间找到新平衡。正如网友评论:“小米赌对了风口,但赌局终有尽头。”这场商业奇迹的终章,或许取决于谁愿为它的野心买单——是消费者,还是资本市场?

#小米##商业观察##科技争议#互动话题:你认为小米的“性价比”是优势还是陷阱?评论区见!

评论列表