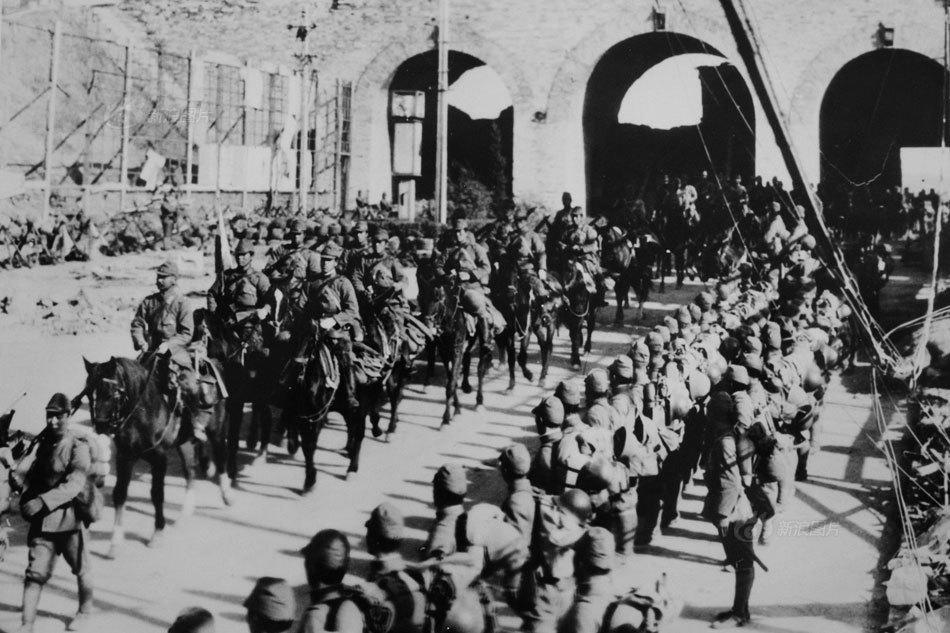

几十万满清军队能征服全国,为啥几百万日军做不到?因为满清入关成功原本就是千年难遇的黑天鹅事件,但凡有点脑子的人都不会上第二次当。其实,明末之变堪称中华史上的“特洛伊陷落”,不是被强攻而破,而是自内而朽。 当时的明朝中央政府已然是一个千疮百孔的烂摊子,系统性的政治腐败、日益恶化的经济状况和激化的社会矛盾共同掏空了这个庞大帝国的根基。 朝廷加派的各种饷银,使得民不聊生,农民起义席卷全国。李自成挥师攻破北京,崇祯皇帝自缢煤山,这一惨烈场景,宛如一记重锤,宣告着明朝中央政权的实际崩塌。顷刻间,天下仿若失去掌舵之舟,陷入群龙无首的混沌与纷扰。 清军正是在这个权力真空中,在明朝旧将吴三桂的引导下入关,他们最初的旗号甚至是“为君父报仇”,攻击的对象主要是农民军而非明军残余。 这与日本侵华时面对一个虽然孱弱但依然存在、并且民族意识已然觉醒的统一中央政府完全不同。 满清的成功,在很大程度上得益于他们并非在攻击一个健康的机体,而是进入了一个内部已然朽坏的系统,这更像一次针对性的“心脏穿刺”,而非全面的征服战争。 更为关键的是,满清在入关前后所展现出的政治智慧和文化策略,与日本军国主义形成了鲜明对比。 清政权在关外时已深受汉文化影响,与中原王朝有数百年的交流互动。入主中原后,他们迅速采取了一系列措施来巩固统治:基本沿袭明朝的政治制度框架,恢复科举以笼络知识分子,尊奉孔子和儒家思想作为治国理念。 尽管初期有“剃发易服”等强硬政策引发反抗,但总体方向是主动融入中华文化主流体系,将自己塑造为中国正统王朝的继承者,而非文化的毁灭者或外来殖民者。 相比之下,日本侵华时推行的则是彻底的“皇民化”运动,企图灭绝中华文化,禁止汉语教学,拆毁孔子像,焚烧古籍,强行推行日语教育,其目的不是融合,而是彻底的文化替代和奴役。 这种文化上的灭绝政策,从根本上激起了全体中国人最强烈的反抗,因为保卫的不仅是土地,更是文明传承本身。 从国际格局和战争性质看,两者也截然不同。满清入关发生在17世纪,那基本还是一个区域性的权力更迭事件,外部世界没有其他强权能够或愿意进行大规模干预。 20世纪,世界渐成紧密共同体。日本悍然发动全面侵华战争,其野蛮侵略之举公然悖逆国际基本准则,此举激起国际社会公愤,遭受普遍谴责。 更重要的是,日本的法西斯盟友轴心国最终失败,世界反法西斯同盟取得了胜利,这决定了日本侵华战争必然失败的命运。 中国的抗日战争不再是孤军奋战,而是与世界反法西斯战场紧密相连,得到了国际正义力量的支援。 所以,满清入主的“成功”是一个在特定历史条件下、多种因素偶然叠加的产物:一个崩溃中的中央政权、一批寻求合作的旧精英、一种相对包容的文化策略以及有利的国际环境。 而日本帝国主义则是在一个民族意识高度觉醒、国际社会广泛互联的时代,发动了一场旨在亡国灭种、文明灭绝的非正义战争。 中华民族在面对日本侵略时,展现了空前团结和坚韧不拔的抵抗意志,形成了抗日民族统一战线,这是明清之际所不具备的强大力量。 历史没有给日本第二次机会,因为中国人民用鲜血和牺牲彻底打破了任何外来征服者能够永久统治中国的迷梦。 素材来源:真实影像记录下日军侵华滔天罪行,亲历者口述“七七事变”惨状 2024-07-07 08:46·环球网