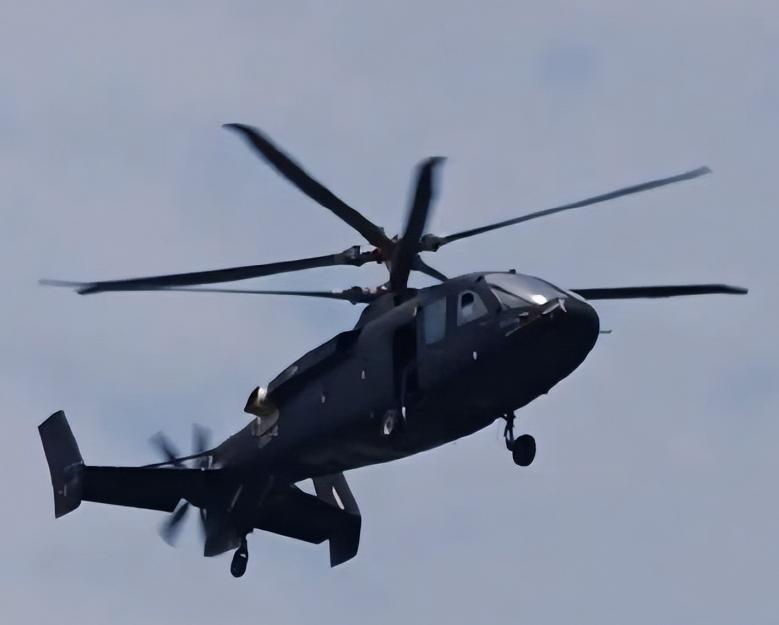

美国要被彻底薅秃了,不仅中国版“鱼鹰”试飞,就连解放军版高速直升机也要来了 美军还在为“鱼鹰”事故头疼的时候,中国版的“鱼鹰”已经飞上天、还飞得更稳了,美军“突袭者”还在实验室里折腾,中国新一代高速直升机也悄悄试飞了。 这不是一两个项目的领先,而是整个技术代差的翻转,美国引以为傲的垂直起降霸权,眼看就要被中国“全线超车”,这回,美国是真的要被“薅秃”了。 在军事装备领域,垂直起降飞行器一直被视为“技术皇冠上的明珠”,几十年来,美国凭借V22“鱼鹰”在这一领域一家独大,全球仰望。 但2025年,中国不声不响地完成了两个大动作,自研的倾转旋翼机完成首飞,高速直升机也进入试飞阶段,两个项目一前一后,直接对标美军核心战力,甚至实现了“技术弯道超车”。 这款被称为“中国版鱼鹰”的新机型,外观上看似熟悉,但结构上已经是另一个维度的设计,美国的V22“鱼鹰”最大问题在哪? 发动机整个跟着旋翼一起转,机械结构复杂异常,出事故概率高得惊人,而中国这款新机,只转桨叶、不转发动机,直接把美军20多年没解决的核心问题干掉了。 别小看这个改动,它意味着飞行稳定性和安全性直接提升了一个层级,据内部测试数据,这款新型倾转旋翼机的事故率比“鱼鹰”低了80%以上。 更重要的是,它在保持900公里/小时的巡航速度下,适配性更强,不挑环境,不挑平台,075、076两型两栖攻击舰一艘能带24架,组成突击集群,覆盖范围远超传统直升机编队。 而美军的V280“勇士”,最快也得2030年才能服役,即便上了天,性能还不如中国这款刚试飞的新机型。 这还只是第一招,更狠的还在后头。 中国同时推进的共轴刚性旋翼高速直升机,也就是“解放军版高速武直”,比倾转旋翼机更适合高强度作战场景。 它的设计理念直接跳过了美国的“试验阶段”,采用双发串联布局,前面升力、后面推力,动力分工明确,整机结构紧凑,空间利用率高,速度直接突破500公里/小时。 要知道,传统直升机极限也就在300公里/小时上下,而美军“突袭者”项目从2010年起步,2021年才公开原型机,按现在节奏,2030年服役都算快的。 而中国的高速直升机,眼下已经试飞了,等美军还在论证阶段的时候,中国的已经可能批量列装,甚至出口,这不是简单的技术领先,而是体系性的胜出。 中国航空工业目前的打法,完全不同于美式军工的“慢工出细活”。 中国模式是“量产+颠覆”双发动:一边快速量产,一边技术试错,不断推新,一款关键装备,还没等成熟,下一代就已经在路上。就像手机行业那样,迭代速度堪比“打补丁”。 而美国呢?F35项目从研发到服役用了二十多年,结果问题一堆,经费超支、故障频发,连盟友都叫苦连天。 更让人惊讶的是成本和产能的对比,中国倾转旋翼机和高速直升机的制造成本只有美军同类机型的65%,但产能却是美国的三倍以上。 这种差距从哪儿来的?不是偷工减料,而是中国航空工业体系化优势的体现:全产业链、本土化、数字化、智能制造,能把造飞机的效率做到像造家电一样。 这背后,是中国军工体系几十年打基础、补短板、练内功的结果。现在到了收果子的阶段,而美国那边,军工复合体成了拦路虎。 军方要性能,企业要利润,国会要选票,研发变成了“政治工程”,结果就是项目周期越来越长,成本越来越高,装备越来越难产。 V22服役30年了,至今仍被爆出发动机故障、维护困难,连美军自己都说它是“高成本的烫手山芋”。 技术上被追上,体系上被反超,速度上被甩开,现在美国在垂直起降这条赛道上,真的有点“秃”了。 更关键的是,这种装备一旦进入实战部署,会带来什么样的连锁反应? 倾转旋翼机意味着突击范围扩大,运输效率翻倍,快速反应时间大幅缩短;高速直升机意味着战斗半径更远、突防能力更强、战场适应力更高。 这些都不是单点突破,而是改变整个作战方式的变量,未来战场,谁能最快抵达、最稳部署,谁就是节奏掌控者。 对比来看,美军在这一领域的“技术红利”正在被消耗殆尽,而中国的优势,才刚刚开始显现。 这不是某一个型号的胜利,而是背后那整套科技、工业、战略体系的胜出。 中国军工在短短十年间完成了从“跟跑”到“领跑”的转变,而倾转旋翼机和高速直升机的试飞,只是冰山一角。 美国当然还有底子,也不会轻易放弃技术领先地位,但当对手已经能以更低成本、更高效率、更快节奏推出同类甚至更优产品时,光靠“老本”就显得力不从心了。 这一次,中国不只是飞得快,更是飞得稳、飞得准。美国在垂直起降领域的“独门秘笈”,已经不再神秘。 未来的空中战场,注定不会再是一边倒的游戏,而是体系与体系的硬碰硬,从技术到产能,再到打法,这场新时代的航空竞赛,中国已经先拔头筹。