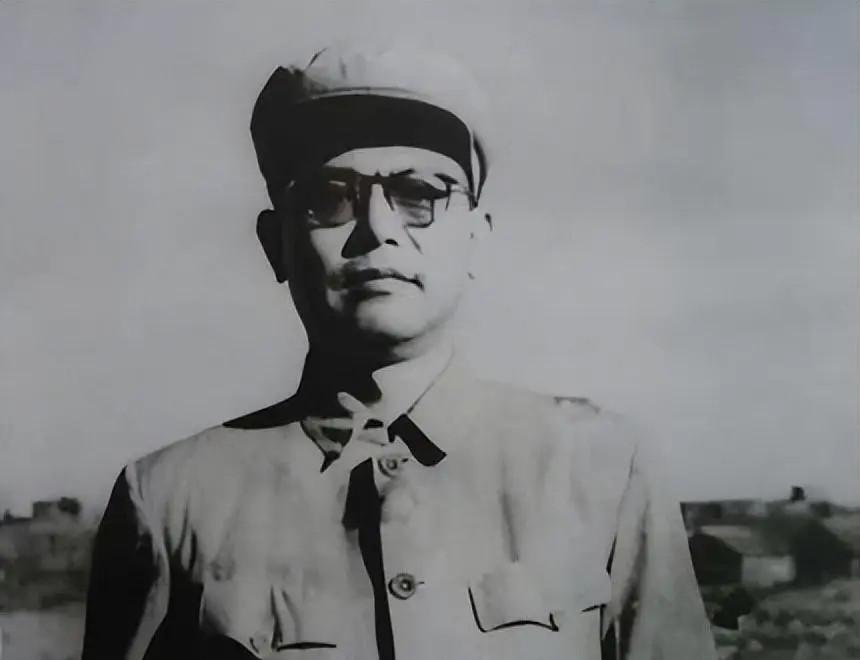

李先念逝世后,女儿李紫阳透露:父亲晚年唯独放不下两件事。 1992年6月21日,李先念走完了83年的人生历程。他的女儿李紫阳在整理遗物时发现,父亲卧室的抽屉里,一直放着两块发暗的银元,还有一份1979年国务院关于经济改革的文件草稿。 这两件物品,承载着李先念晚年最深的牵挂,对母亲的愧疚,以及对经济改革未竟的遗憾。 1932年6月,国民党军队进攻鄂豫皖苏区,红四方面军准备战略转移。李先念的母亲听说儿子要离开,裹着小脚步行几十里来到阵地。 当时战事紧急,李先念责怪母亲不该冒险前来,却在母亲离开后发现口袋里多了两块银元。 这两块银元,是母亲攒了一辈子的积蓄,能买160斤大米。李先念后来回忆:“我当时只顾着打仗,连句告别的话都没说。” 1941年,李先念回到家乡,才得知母亲已于六年前去世。他跪在母亲坟前,掏出那两块银元,泪水滴在冰冷的墓碑上。 此后的几十年里,这两块银元一直放在他的贴身口袋里。 1989年,他将银元捐赠给红安县李先念故居纪念馆,工作人员擦拭时发现,银元边缘有一道深深的齿痕,据说是李先念在长征最饿的时候,用牙咬过试图充饥。 1978年,中国改革开放大幕拉开,李先念成为经济改革的重要推动者。 他提出“扩大企业自主权”的设想,指示国家经委制定“扩权十条”,并推动国务院下发五个文件,打破计划经济体制下企业“吃大锅饭”的局面。 1979年,他力排众议支持袁庚在深圳蛇口建立工业区,用铅笔在地图上划出2.14平方公里土地,说:“给你们这个半岛,大胆去闯!” 但改革并非一帆风顺。 1979年国民经济计划安排过大,导致财政赤字和通货膨胀。 李先念顶住压力,与陈云联名提出“调整、改革、整顿、提高”的新八字方针,果断压缩基建规模,将钢产量指标从3600万吨下调到3400万吨。 这一调整为后来的经济腾飞奠定了基础,却也让李先念承受了“保守”的质疑。 1983年,李先念当选国家主席,工作重心转向外交和国防,但他始终关注经济改革。 1988年,他在北戴河休养期间,每天都要阅读《经济日报》,看到价格双轨制引发的市场混乱,他在笔记本上写下:“改革如逆水行舟,不进则退。” 1991年,他病重住院,仍坚持听取国务院关于浦东开发的汇报,叮嘱“一定要抓住这个机遇”。 李先念的秘书回忆,1992年初邓小平南巡讲话后,李先念反复阅读讲话全文,在“三个有利于”的论述旁画了三个圈。 他对身边工作人员说:“小平同志胆子大,我当年要是再大胆一点就好了。”这句话,道尽了他对经济改革未竟的遗憾。 李先念对子女要求极为严格,他常说:“共产党的干部是干出来的,不是从口袋里掏出来的。” 他的四个子女没有一个经商,女儿李紫阳在医院工作了一辈子,儿子李平是普通工程师。1984年,他在给红安县委的信中强调:“今后县里来人不要带任何东西。” 他的遗物中,没有一件像样的家具,唯一值钱的是一台用了20年的收音机。 2019年,李先念故居纪念馆接待了一位特殊的游客,当年给李先念送鱼汤的警卫员陈孝富。 老人抚摸着展柜里的银元,哽咽着说:“首长当年让我把鱼钱还给老乡,他自己却连母亲的最后一面都没见着。” 李先念的一生,正如他在回忆录中所写:“我是农民的儿子,永远记得土地的恩情。” 他留下的两块银元,见证了一位革命家的家国情怀;他推动的经济改革,开启了中国发展的新篇章。 斯人已逝,但他的精神,依然激励着后人在改革的道路上奋勇前行。