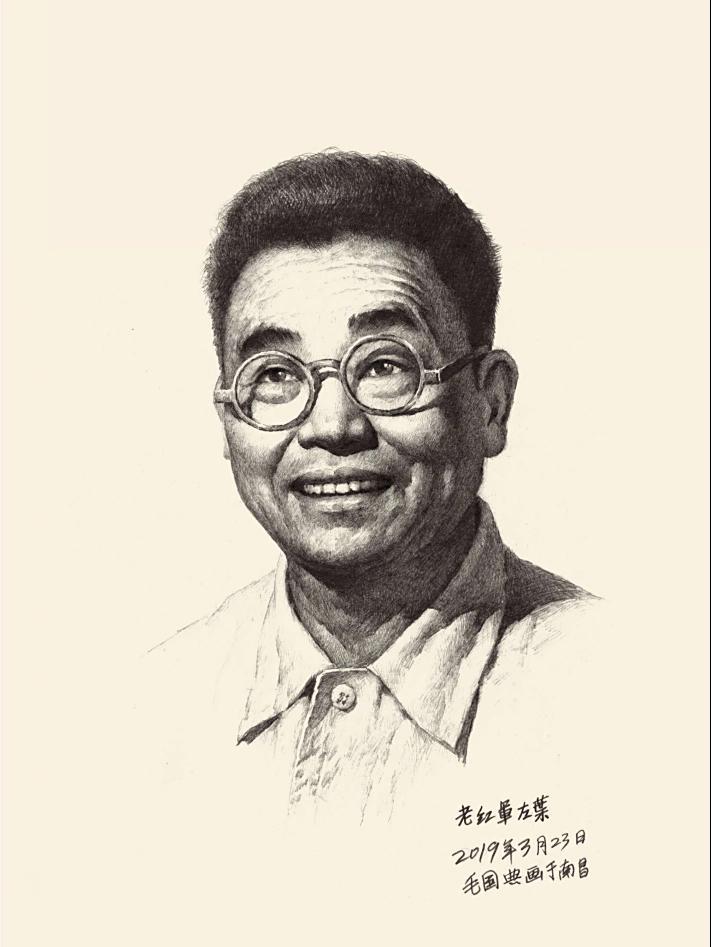

1939年,八路军炮兵团长左叶盛怒之下,突然对着特派员开枪,事后被押到延安受审,

1939年,八路军炮兵团长左叶盛怒之下,突然对着特派员开枪,事后被押到延安受审,伟人闻讯给左叶传话“贸然开枪是你不对,但是我知道你的心眼没有歪。”麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!1939年4月的陕北高原,春寒料峭。八路军炮兵团驻地内,一场突如其来的冲突打破了平日的宁静。团长左叶与特派员刘瑞德因工作安排产生争执。情绪激动之下,左叶竟拔出手枪向刘瑞德射击。枪声响起的那一刻,整个驻地都为之震动。左叶是位经历过秋收起义的老红军,性格刚烈直率。他早年参加革命,在多次战役中表现出色,但也因其火爆脾气而闻名。至于刘瑞德,表面上是上级派来的特派员,负责政治工作,实则来历可疑。左叶早在长征时期就对此人存有疑虑。当时部队紧急转移,左叶注意到刘瑞德行为反常,但因战事紧张未能深究。数年后,当刘瑞德以特派员身份出现在炮兵团时,左叶立即认出了这个熟悉的面孔。在日常工作中,左叶始终对刘瑞德保持警惕,重要军事会议和机密文件都有意避开他。这种戒备态度自然引起了刘瑞德的不满,两人关系日渐紧张。1939年9月,炮兵团接到秘密调防命令。左叶按照惯例未通知刘瑞德,率领部队先行出发。刘瑞德发现后大为光火,在军中散布谣言,指责左叶擅自行动。这一举动彻底激怒了左叶,他直接将刘瑞德叫到团部对质。对峙中,左叶直指刘瑞德长征时期的可疑行为。刘瑞德则以特派员身份压人,反指左叶违反纪律。争吵愈演愈烈,左叶情绪失控拔枪射击,幸得警卫员及时制止,子弹擦肩而过。事件发生后,左叶被解除职务,押送延安接受审查。在延安审查期间,左叶坚持自己对刘瑞德的怀疑。尽管一时拿不出确凿证据,但他详细陈述了长征时期的见闻和自己的判断。毛主席在了解情况后,考虑到左叶长期的革命表现和可能具有的敏锐洞察力,做出了特殊安排。左叶被派往马列学院学习,刘瑞德则继续留在原岗位。这一处理结果在当时引起不少议论。有人认为左叶行为过激应当严惩,也有人觉得事出有因值得谅解。但随着时间的推移,真相逐渐浮出水面。1941年延安整风期间,刘瑞德承受不住审查压力,投河自尽。他在遗书中承认了自己国民党特务的身份,证实了左叶当年的判断。这一事件折射出革命战争年代对敌斗争的复杂性。在民族存亡的紧要关头,内部清查工作既要坚决果断,又要讲究方式方法。左叶的遭遇也说明,在特殊历史时期,个人的性格特点可能成为双刃剑。他的直率性格在战场上是一把利刃,在日常工作中却可能带来麻烦。从更宏观的角度看,这一事件体现了中国共产党在抗战时期的政治智慧。面对复杂的内外环境,既要保持军队的纪律性,又要相信干部的判断力。对左叶事件的处理,展现了对干部的爱护和对革命事业的负责态度。左叶后来继续为革命事业奋斗,在解放战争中再立战功。而刘瑞德事件则成为党史上的一个警示案例。它提醒人们,在艰苦卓绝的革命岁月中,忠诚与背叛往往只有一线之隔。这需要领导者明察秋毫,也需要战士们保持清醒的头脑。这段历史还反映出当时情报工作的艰巨性。在缺乏现代侦查技术的条件下,识别潜伏特务主要依靠干部的警觉性和判断力。左叶凭借其丰富的对敌斗争经验,敏锐地察觉到刘瑞德的可疑之处,尽管表达方式欠妥,但其警惕性值得肯定。事件的处理过程也体现了党的组织原则。即使左叶是功勋卓著的老革命,违反纪律也要接受审查。但同时组织也给予其申辩的机会,不因一时过失全盘否定其革命贡献。这种既讲原则又重事实的态度,维护了纪律的严肃性,也保护了干部的积极性。纵观整个事件,可以看出在烽火连天的战争年代,革命队伍内部的管理同样面临诸多挑战。如何平衡纪律约束与灵活处理,如何辨别真伪、清除隐患,都是关乎革命成败的重要课题。左叶与刘瑞德的故事,正是这段历史的生动缩影。主要信源:(吉安市人民政府——左叶)