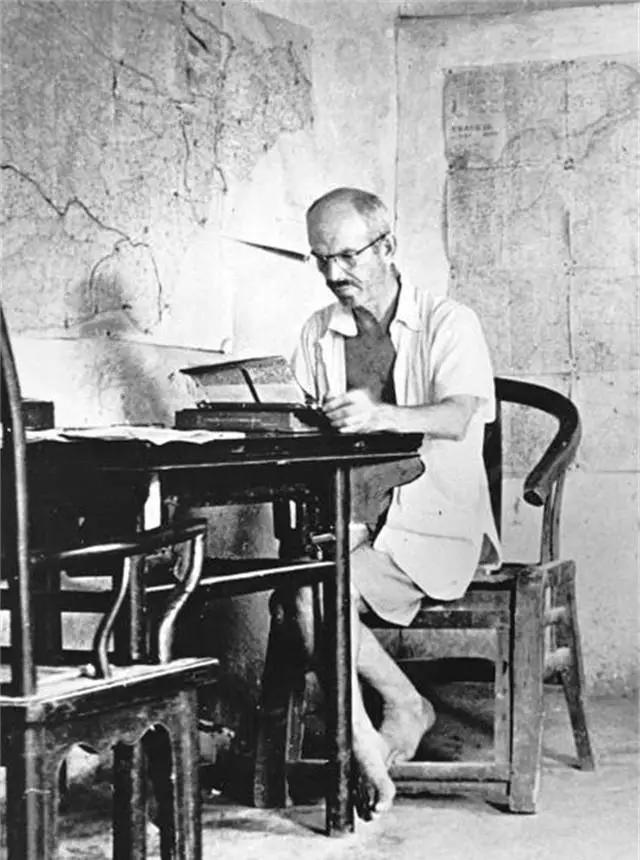

1939 年白求恩临终之际,拉着聂元帅的手,语气里满是牵挂:“我的前妻弗朗西斯,是我此刻最放不下的人。恳请政府在我死后,给她拨一笔钱,帮衬她的生活。” 败血症的毒素顺着血液爬满全身时,诺尔曼・白求恩那双救过无数人的手,指尖已经发黑。 生命走到尽头,他留给聂荣臻元帅的不是什么宏图伟业的嘱托,而是一份关于前妻弗朗西斯的私人账单,请求组织寄笔钱给她。 这笔钱无关爱情,更像一笔拖了一辈子、直到死才敢公开认下的债。 这债要从 1923 年的爱丁堡说起。33 岁的白求恩在公园长椅上读书,22 岁的弗朗西斯在喂流浪猫,两人就这么遇上了。 弗朗西斯的父亲瞧不上这个年纪偏大、家境普通的医生,可她直接收拾行李,跟着他去了美国。 她为他赌上了整个世界:卖掉订婚戒指换显微镜供他研究,陪他在底特律开诊所,门口挂着 “穷人免费” 的牌子;就算他患肺结核后故意恶语赶她,她也始终在等。 可白求恩回报她的,是两次离婚和无尽的缺席。 当年他患肺结核时,用 “人工气胸疗法” 在自己身上试验,硬是从死神手里抢回性命;后来成了教授,他回头找她复婚,却还是给不了半分安稳,他的心永远系在手术台和那些更宏大的理想上,从没有真正为她停留过。 最终,弗朗西斯还是带着满心孤独走了,临走前留下句像谶语般的话:“你去救治全世界吧,可千万别把自己给治没了。” 弗朗西斯那句预言般的话,终究成了白求恩后半生的写照。 在中国战场上,他根本闲不下来,活像挺不知疲倦的 “机关枪”,山西破庙里,他跪着连台手术四十小时,直挺挺昏倒才停下;炊事员攒着粮食做的 “土面包”,他碰都不碰,转身就塞给了嗷嗷待哺的伤员。 这种近乎自毁的投入,说是伟大的国际主义,倒不如说藏着隐秘的赎罪。人前,他是无所畏惧的钢铁战士;可一到夜深人静,枕下藏着的,是弗朗西斯在枫树下的褪色照片,还有一封写了又改、终究寄不出去的家书。 高烧昏迷时,他嘴里反复念着她的名字,恰巧部队里有位感染牺牲的小战士,名字发音和她一样。那一刻,他守护的千万苍生,和心里亏欠的那一个人,重叠在了一起。 后来这笔钱跨过战火,送到了加拿大,弗朗西斯在邮局门口泪流满面。更重要的是遗书里的话:“我对她责任重”,还有那句托人转达的 “对不起”。 这举动本就是场迟来的清算,撕开伟人光环的一角,露出个会爱、会痛、会后悔的普通男人。 他的伟大,或许正藏在这份不完美里,就算奔着最崇高的理想,也没忘了自己还欠着一份最微小,也最沉重的个人债务。 对此,你有什么看法呢?