1932年,一个地主婆变卖了所有家产,支持儿子抗日,儿子拿到钱后瞬间失联。几年后,地主婆意外在报纸上看到儿子王凤阁的消息,原来这么多年他骗了自己。

1932年的通化,地主王毕氏,正亲手将祖辈积攒的地契一张张摊开,将压箱底的金银首饰一件件取出,将家中所有值钱的物件一一清点。

随后,她变卖了所有能变卖的田产、商铺和祖传细软,换来的银元沉装进布袋,亲手交给了儿子王凤阁,只为给他换取抗日救亡的资本。

王凤阁接过这笔巨款,没有多言,只对母亲深深鞠了一躬,郑重向母亲承诺,必以此报国,便转身消失在院门外。王毕氏望着儿子远去的背影,想着他很快就会托人捎来平安的消息。 然而日子一天天过去,儿子竟如石沉大海,音讯全无。她守着空荡荡的老宅望眼欲穿。乡邻的议论与担忧让她心急,那笔用整个家业换来的巨款,与儿子的身影一同消失在战火硝烟中,她是否错付了?

三年后的某天清晨,王毕氏照常翻开报纸,一行醒目的标题刺入眼帘:“辽东三角地带,王凤阁率部奋勇抗日!”

她手指一遍遍拂过报纸上那个熟悉的名字,终于明白了,当年儿子并非失约,而是带着她变卖家产的血汗钱,义无反顾地踏上了抗日战场。

原来,王凤阁用母亲倾尽家财换来的银元,在辽东三角地带组建了起令日寇胆寒的抗日自卫军。

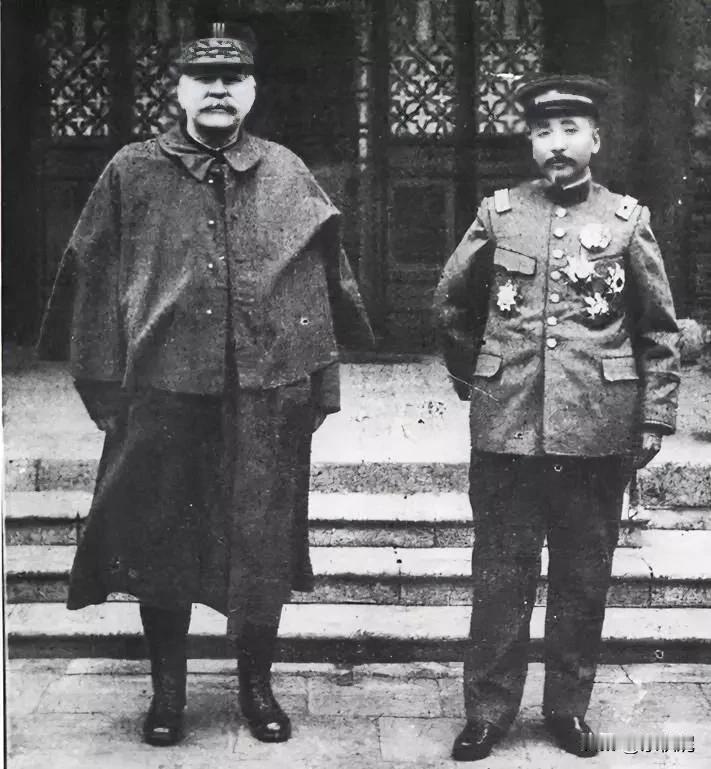

1932年,王凤阁率部奇袭鸭绿江畔的日伪据点,夺枪数十支。次年又在辑安(今集安)老岭山区设伏,重创日军讨伐队。

王凤阁的队伍神出鬼没,专挑日军补给线和守备薄弱处下手,搅得敌人寝食难安。日寇对王凤阁恨之入骨,悬赏重金捉拿。

1937年春寒时节,在通化十三道沟的浴血突围中,因叛徒出卖,王凤阁与妻儿不幸落入敌手。

日寇威逼利诱无所不用其极,然而,面对高官厚禄的许诺,他只报以冷笑,面对残酷的刑具,他始终不屈服。

最终,王凤阁一家三口在通化玉皇山下英勇就义。

王凤阁对母亲的“欺骗”并非孤例,那是许多东北抗联将领们共同的选择。深入敌后的游击战争,其残酷远超想象。

部队常年辗转于深山老林,与敌人周旋,信息断绝是常态,而且还需要严守机密。杨靖宇将军也是有家难顾,他的母亲直至去世也不知儿子确切去向。

王凤阁主动断绝与家庭联系,正是无数抗联战士为保护至亲免受日伪残酷报复而被迫选择的割舍。

这份“谎言”的背后,是无数中华儿女在民族危亡之际,将个人命运与家族延续置之度外。母亲献出家产,儿子献出生命,最终都成为了支撑民族脊梁的基石。