“空间站不允许使用中文,这是国际惯例!”这句话不是误会,也不是讽刺,而是美国在天宫空间站建设启动后说出来的真话。大张旗鼓,毫不遮掩。他们想用“规则”的名义,再一次在太空为自己划界。可这一次,中国没再客气,直接顶了回去:“与你们美国无关的事,少来插嘴。”

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

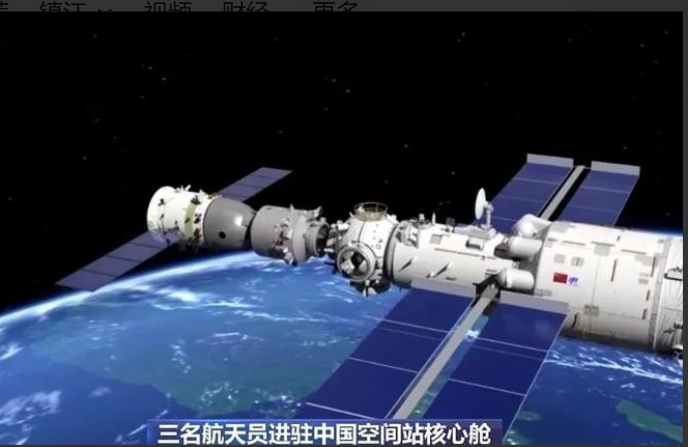

2021年4月29日,中国“天和”核心舱成功发射,标志着中国空间站正式进入建设阶段,当神舟十二号航天员首次进入核心舱时,全球观众惊讶地发现,整个操作界面全是中文。

从系统菜单到警报提示,方块字清晰醒目,没有一丝英文痕迹。

这一画面迅速引发国际热议,美国部分政客和媒体随即跳出来指责:“空间站不允许使用中文,这是国际惯例!”

但事实真的如此吗?翻遍国际航天协议,根本没有“空间站必须使用某种语言”的硬性规定。

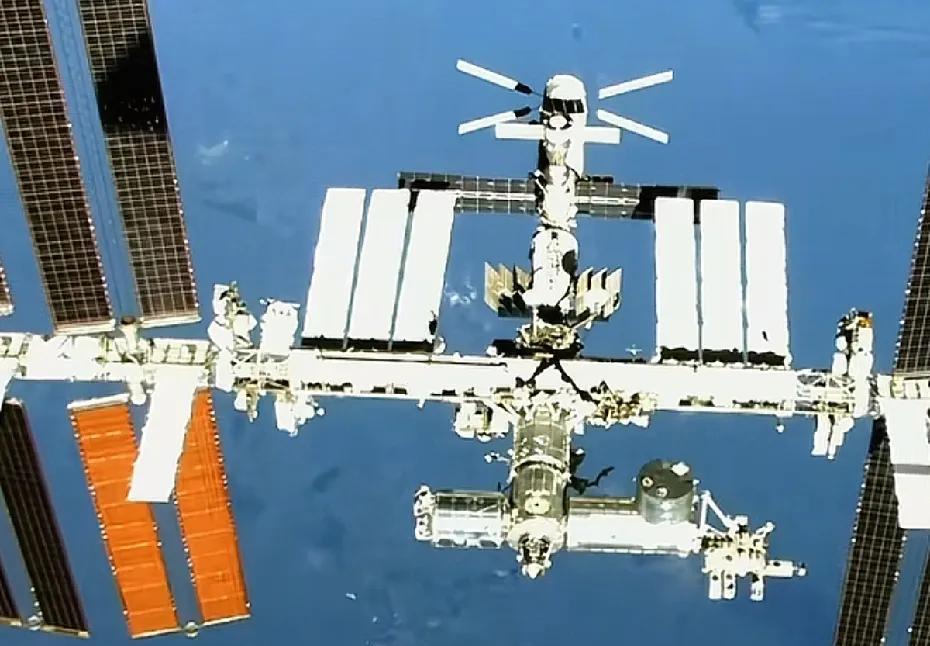

国际空间站(ISS)之所以以英文和俄文为主,纯粹是因为美俄两国主导建设。

苏联的“礼炮”系列空间站用俄文,美国的“天空实验室”全是英文,从未有人质疑,如今中国独立建造空间站,用母语反而成了“违规”?

这场争论的根源,远不止语言问题,1993年国际空间站项目启动时,中国曾多次申请加入,却被美国以“技术不成熟”“安全风险”为由拒绝。

2011年,美国国会通过《沃尔夫条款》,彻底禁止NASA与中国航天合作,被孤立20多年后,中国选择自力更生,从零搭建“天宫”空间站。

如今建成在即,某些人却想用“规则”的名义,再一次在太空划界。

语言从来不只是沟通工具,更是技术主权的象征,中国空间站用中文,首先基于最现实的考量,安全。

航天任务分秒必争,母语能确保指令传达零误差,中国航天员在地面训练十几年,所有手册、模拟器、应急预案全是中文,突然换成外语反而增加风险。

2010年,美国宇航员因俄语指令混淆差点酿成事故,就是前车之鉴。

更深层次看,这是一场关于“谁制定规则”的博弈,过去几十年,英语成为科技领域“默认语言”,并非因为它更优越,而是英美主导技术标准的结果。

从计算机代码到航天协议,非英语国家被迫适应这套体系。

中国空间站的全中文界面,恰恰打破了这种惯性,我们不再需要外文“认证”,自己的技术体系完全能支撑母语表达。

讽刺的是,美国一边指责中文“不国际”,一边对真正的封闭视而不见,国际空间站长期排斥中国参与,而中国空间站却向全球开放合作。

目前已有17个国家、9个科研项目入选首批实验名单,包括德国、法国、日本甚至肯尼亚等发展中国家。

欧洲航天员萨曼莎·克里斯托弗雷蒂苦练中文,甚至能背古文,就为拿到“天宫”入场券,未来国际空间站退役后,“中文或成太空必备技能”绝非玩笑。

这场争论最有趣的地方,在于它暴露了某些人的双重标准,自己的规则叫“国际惯例”,别人的选择就是“破坏规则”。

中国没兴趣打口水战,只用行动回应,神舟十三号、十四号接连升空,航天员在舱外标注中文操作提示,实验数据全部以汉字记录。

当“天宫”成为近地轨道唯一运行的空间站时,规则由谁制定?或许答案早已不言而喻。

你怎么看这场“太空语言之争”?是时候打破英语垄断,还是该维持所谓“国际惯例”?评论区等你观点!

评论列表