美论坛:一旦中国禁止美国加入中国空间站,美国是否有权将其击落。在美国

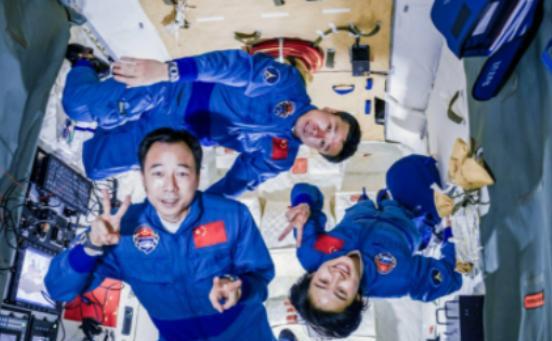

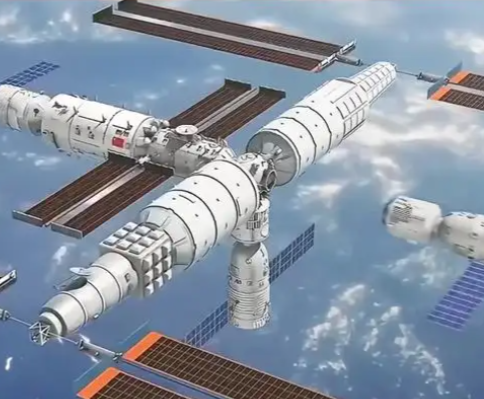

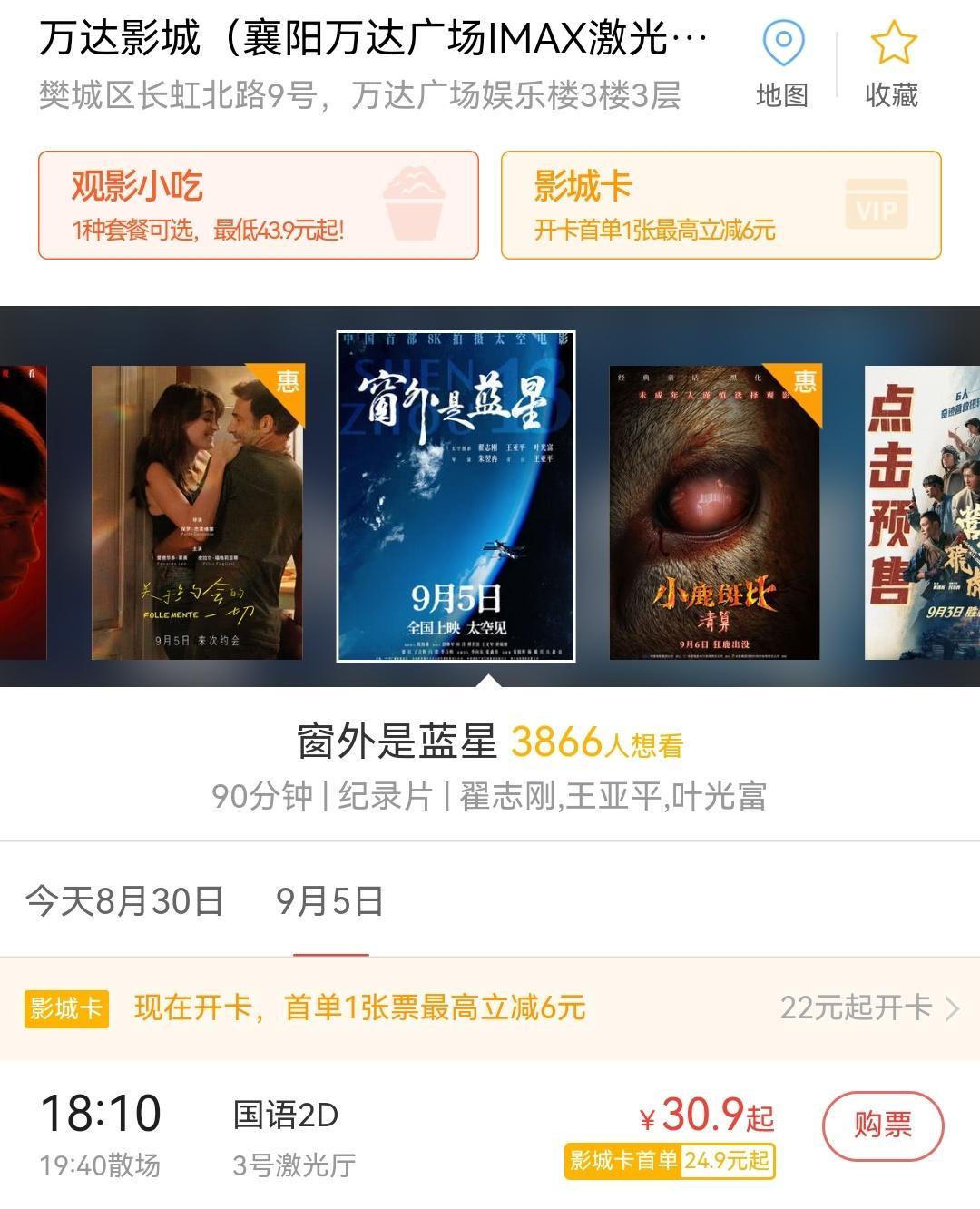

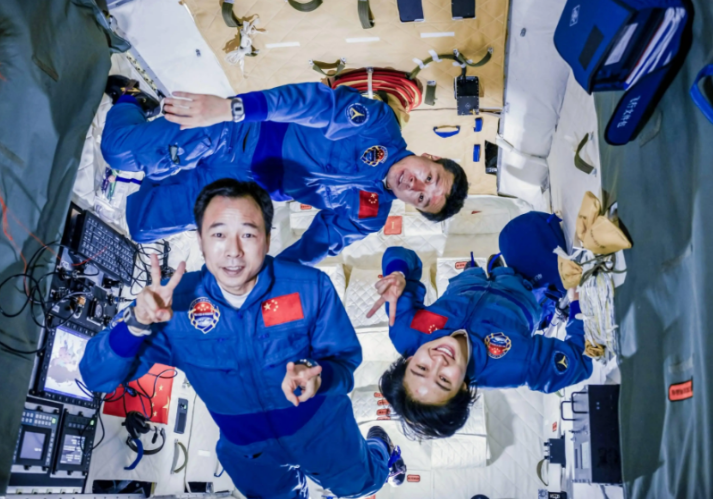

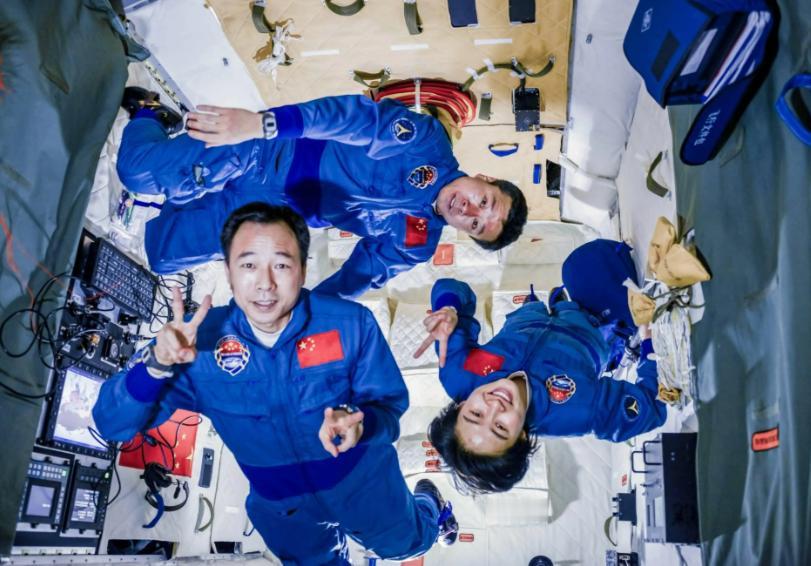

美论坛:一旦中国禁止美国加入中国空间站,美国是否有权将其击落。在美国某个网络论坛上,一条帖子瞬间引爆了讨论:有人竟公然宣称,如果中国禁止美国加入天宫空间站,美国就有权将其击落!这种荒唐的提议,暴露出部分人面对中国航天崛起时的心态失衡。想象一下,一个本应象征人类和平探索的太空设施,竟被视作可以随意摧毁的目标,这背后隐藏的焦虑和敌意,让人不禁思考:为何在科技日新月异的今天,还有人抱着这种霸权思维不放?答案或许藏在长期积累的国际航天格局变化中。中国通过几十年的自主努力,从零起步,建成了天宫空间站,如今已成为全球太空探索的重要力量,这一成就并非一蹴而就,而是无数科研人员日夜奋斗的结果。中国航天事业的崛起,不仅体现在载人航天和探月工程上,更在火星探测和空间站建设等领域取得突破,比如2025年4月,长征六号改运载火箭成功将多颗卫星送入轨道,这些成就让中国在国际舞台上站稳脚跟。然而,这种进步却让一些美国人感到不安,尤其是当沃尔夫修正案成为绊脚石时。这个法案由美国国会于2011年通过,由时任众议员弗兰克·沃尔夫推动,严格限制NASA与中国机构的任何直接合作,包括联合研究或技术交流。修正案的初衷可能是出于安全考虑,但它却像一堵高墙,将美国科研人员挡在中国空间站项目之外。例如,当嫦娥五号任务带回珍贵的月壤样本时,美国科学家因修正案的限制,无法参与分析工作,这直接阻碍了科学进步。修正案的影响远不止于此,它还加剧了中美之间的航天竞争,让合作变得遥不可及。这种自设的障碍,本应促使美国反思自身政策,却意外催生了极端言论。论坛上那些叫嚣击落中国空间站的声音,不仅忽略了国际法的基本原则,还反映出一种根深蒂固的霸权惯性——仿佛太空资源只能由少数国家掌控。国际法早已为太空探索划定了红线。早在1967年,联合国就制定了《外层空间条约》,明确禁止任何国家将太空领域据为己有,或将其军事化,该条约获得了104个国家的签署,成为全球太空治理的基石。这意味着,击落中国空间站不仅是非法的,更是对全人类共同利益的背叛。太空法强调和平利用,任何破坏行为都会引发国际谴责。但现实中,这些法律原则似乎被部分人遗忘,论坛上的极端言论正是这种无视规则的体现。中国天宫空间站的建成,本应是国际合作的新契机,却因沃尔夫修正案和类似心态而蒙上阴影。这种矛盾,或许预示着未来太空竞赛中的更多冲突点。中国航天的崛起,并非偶然,而是长期积累的结果。从早期的卫星发射到如今的空间站运营,中国始终坚持自主发展,避免依赖外部力量。例如,天宫空间站的设计和建造,完全由中国团队完成,它不仅服务于本国科研,还向国际伙伴开放合作,彰显了包容性。相比之下,美国因沃尔夫修正案而错失良机,一些网友却将责任推给中国,提出摧毁空间站的荒唐想法,这暴露了心态失衡的深层原因——面对新兴力量的崛起,旧有霸权者往往难以适应。这种思维模式,在历史中屡见不鲜,但太空探索本应是超越国界的共同事业,而非零和博弈。论坛上的极端言论,虽然只是少数人的声音,却像一面镜子,映照出国际航天格局中的紧张关系。沃尔夫修正案的限制,让美国无法参与中国空间站项目,这为未来的合作埋下了隐患。但太空探索的本质是和平与进步,任何破坏性的提议都违背了人类共同利益。或许,随着中国航天力量的持续增强,这种心态失衡会逐渐转化为合作动力,但过程不会一帆风顺。太空疆域广阔,挑战与机遇并存,如何平衡竞争与合作,将是未来国际社会需要共同面对的课题。