太空这地界最近可不太平,中美俩大国在天上上演了出"猫鼠游戏",只不过这次老鼠敢

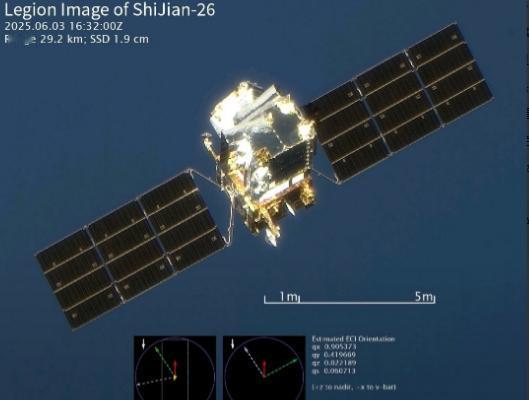

太空这地界最近可不太平,中美俩大国在天上上演了出"猫鼠游戏",只不过这次老鼠敢直面猫的眼睛了。美国那棵"太空常青树"Maxar卫星,向来以偷窥别人家航天器为乐,这回把镜头对准了咱们5月刚上天的实践二十六号卫星。可它千算万算没料到,中国的吉林一号早就悄悄架好了相机,把这位不请自来的"太空侦探"拍了个正着。要说这Maxar卫星,在侦察界算是老资格了,常年在地球轨道溜达,谁家发射个新卫星、建个空间站模块,它都得凑上去拍几张"全家福"。可这次它盯上的实践二十六号,压根不是什么军事设备——这颗由哈工大、航天科技集团五院联合研制的卫星,本职工作是给国土普查拍高清照片,监测森林覆盖率、河流污染这些民生大事。就像你家阳台晾着的衣服,突然被对面楼的望远镜天天盯着,换谁都得提高警惕。中国这边的反击堪称教科书级别的"以彼之道还施彼身"。吉林一号卫星就像拿了个超长焦太空自拍杆,不仅清晰捕捉到Maxar卫星的运行轨迹,连它太阳能板的纹路都拍得一清二楚。这本事可不是吹出来的,咱们的卫星在3.6万公里高空都能看清地面上的汽车牌照,拍个慢悠悠飘着的卫星还不是手到擒来?更关键的是,这一巴掌打得有理有据——你能用侦察卫星刺探我民用设施,我就有权利给你的间谍设备"留个档"。这事儿说小是卫星间的互相拍照,说大了其实是太空规则的重新定义。以前美国总觉得太空是他家后花园,想监测谁就监测谁,中国航天器想靠近国际空间站都得层层报备。可现在不一样了,实践二十六号在前面搞科研,吉林一号在后面当保镖,民用军用技术互补,形成了一套完整的"太空安防系统"。就像当年美国加关税我们反制稀土一样,你敢破坏规则,我就有能力让你知道什么叫对等。背后的底气来自实实在在的技术突破。哈尔滨工业大学的星载相机技术、航天科技集团的轨道控制能力,这些平时用来服务国土普查的本事,到了太空博弈时就成了硬核实力。这跟咱们量子芯片、高铁技术突然爆发是一个道理,十年磨一剑的积累到了时候自然能亮出来。美国总以为能垄断太空侦察权,却忘了中国搞航天向来是"多条腿走路",民用项目里藏着的技术储备,关键时刻就能变成战略威慑。说到底,这场太空较量哪是什么"招招致命",更像是中国航天的一次"实力亮相"。你拍我的普查卫星,我就拍你的侦察卫星;你想掌握太空话语权,我就用技术证明规则不是你一家定的。从当年看别人脸色申请国际空间站合作,到现在能在太空给不速之客"拍证件照",这背后是一代代航天人攒下的底气。未来在太空这地界,想搞霸权可没那么容易了,毕竟真正的强者,既能建空间站造福人类,也能看家护院守住底线。