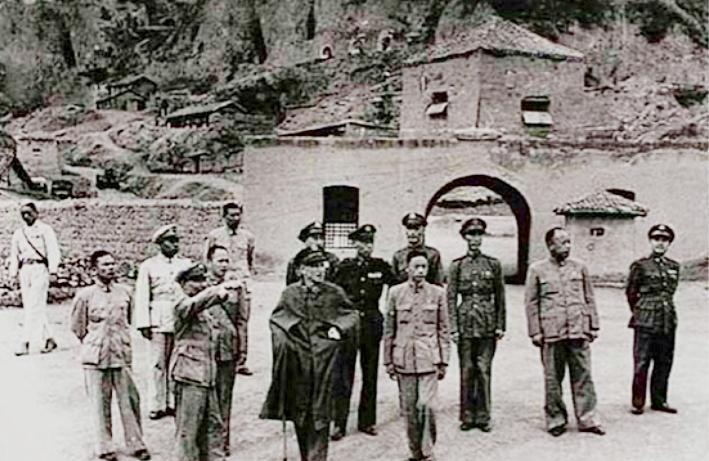

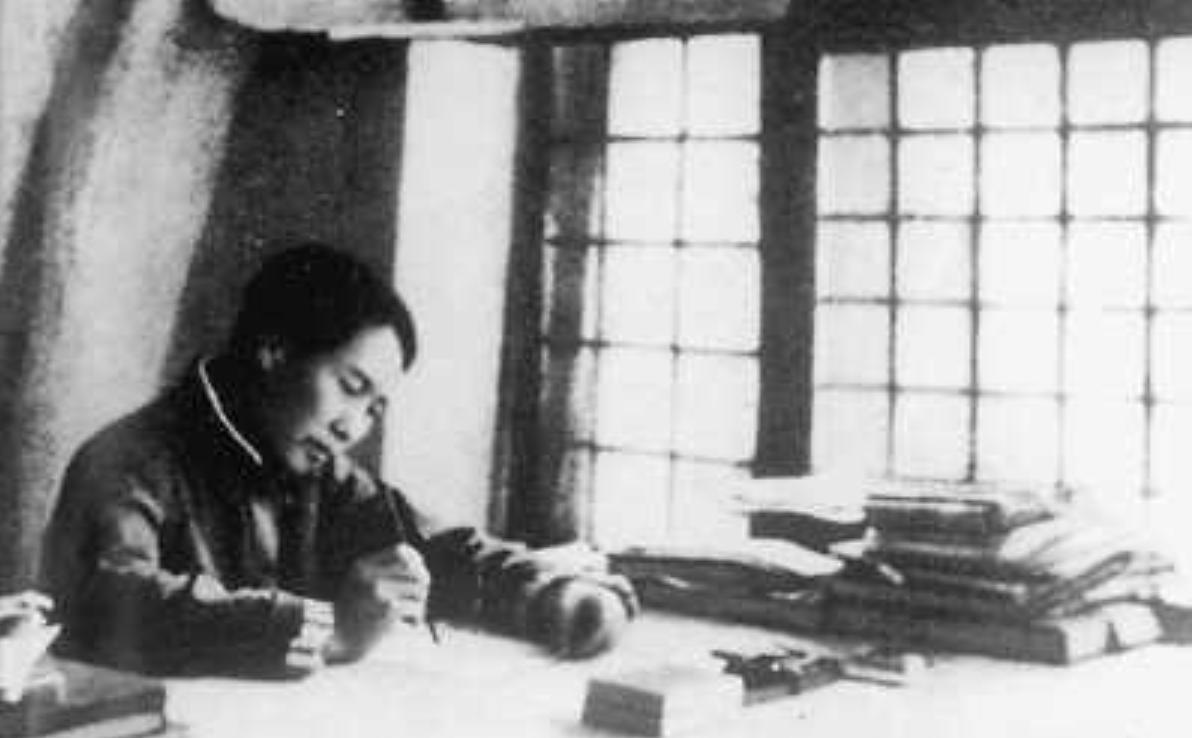

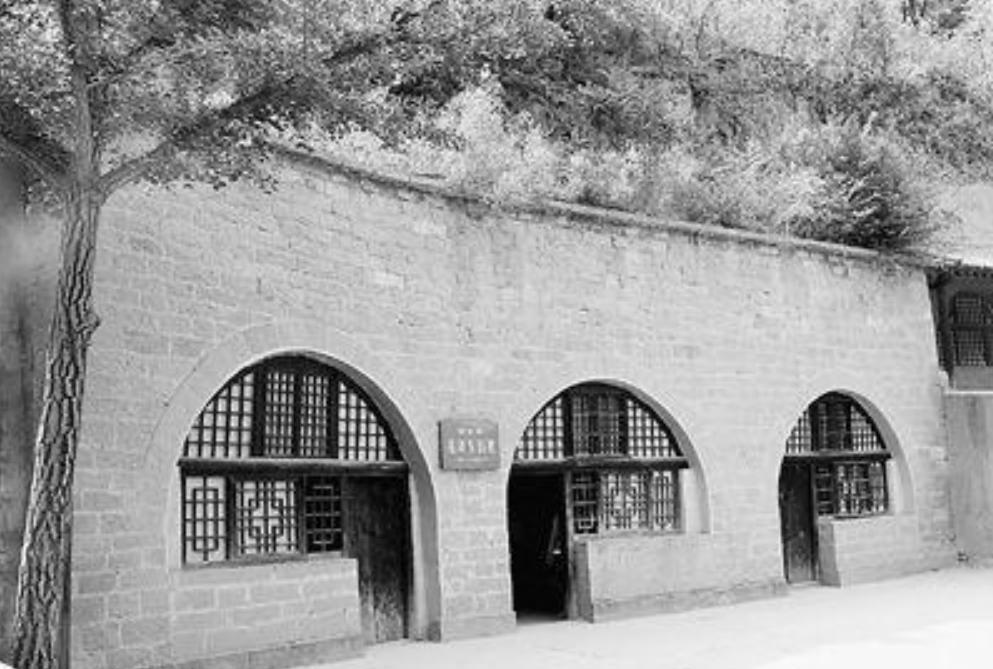

47年蒋介石唯一一次到延安,坐在毛泽东的窑洞连发三问:为什么? “1947年8月7日午后,你们确定这里就是枣园?”蒋介石在窑洞门口停下脚步,语气里透着怀疑。随行军官点头称是,他这才弯腰钻进那间狭小的土屋。整座院子静得出奇,风吹进窑洞,尘土轻轻扬起,却再没有第二个人影。 最先映入眼帘的是一铺粗糙的木板床,枕头塌陷,席子发白。紧挨着床的是一张石头垫高的方桌,桌面上墨迹未干的油渍还残留着笔锋划过的痕迹。蒋介石愣了片刻,挥手示意所有人退到门外,他要单独待一会儿。屋里忽然安静,一只壁虎从窗洞爬过,尴尬地停在昏黄的煤油灯下。 短短几分钟,他的思绪却倒回二十年。1927年,毛泽东带着秋收起义余部上井冈;1934年,红军被迫长征;1935年9月到达陕北;其后十余年,这条偏僻的黄土地竟成了中国政治与军事的心脏。蒋介石自认为熟记这段历史,可真正站到窑洞里,他才第一次直观感受到对手的生存轨迹——一种带着温度和气味的真实。 胡宗南当初在电报里吹嘘“七昼夜血战夺城,俘敌五万”,如今事实摆在眼前:桌脚少半条、墙壁遍是坑洞,像一顶破旧的头盔,却偏偏孕育了《中国革命战争的战略问题》《论持久战》这样的字卷。蒋介石眉心开始跳动,喉头发紧,心底冒出第一个“为什么”:为什么这种环境反而能孕育令自己忌惮的战略思想? 屋角那盏用玻璃瓶改装的煤油灯格外扎眼。军统头子沈醉事后回忆,胡宗南怕窑洞太过寒酸,曾想把一盏铜台灯偷偷摆进去,被他制止:“让委员长看看原貌。”此刻蒋介石握住灯把,摸到残缺的玻璃边缘,他想象着毛泽东伏案到深夜的画面——寒风灌进来,灯焰摇曳,指尖冻僵却笔锋不停。第二个“为什么”涌上来:为什么艰苦非但没有拖住这个人,反倒像是助推器? 从窑洞出来,他没有去朱德、周恩来的住处,只在院子中央踱步。石凳旁放着一只旧纺车,据说延安缺布时,毛泽东曾亲自纺线。蒋介石回头问胡宗南:“他也会用这玩意儿?”胡宗南干笑点头。蒋介石沉默片刻,心底第三个“为什么”倏然炸开——为什么延安百姓愿意跟这样一个生活同样艰难的人紧紧站在一起? 短短数日里,真相并不止这几件破家具。记者们在胡宗南的临时“战利品展览”上发现了同一位“俘虏”反复亮相,丑闻当场曝光;而延安市集的屠宰记录显示,占领军进城三个月便吃光了周边村落八成的牛羊。舆论炸锅,国防部新闻处忙不迭删改稿件,却掩不住士兵们对老百姓的强征与骚扰。对比之下,解放军“借粮借住必还、鸡毛蒜皮不动”的旧规矩在村口茶摊被老人们翻来覆去地讲,越讲越真。 8月9日夜,蒋介石回到临时设置在机场旁的帐篷。凉风透过帆布,他血压攀升,只能靠吸氧缓解。护士换药时听见他喃喃一句:“我终究看错了中国的根。”那一刻,他想起1937年西安事变后自己曾在笔记本写过的警句:“取天下者,得人心为先。”整整十年,他却被规模、装备、将领排行榜蒙蔽了眼。 消息接踵而来。8月下旬,彭德怀在沙家店全歼胡宗南整编36师;9月,刘子奇被俘;10月,陕北战场局势逆转,胡宗南主力被迫收缩。蒋介石明白,自己在延安留下的并非胜利者足迹,而是一段不堪回首的注脚。 与失败同时逼近的还有身体的示警。南京卫戍医院的病历显示,1947年秋至冬,蒋介石先后出现三次呕血。医学解释为胃溃疡,政界流传的说法却更简单——延安之行“气坏了他”。究竟是气胡宗南的不争气,还是气自己迟来的顿悟,外人无从求证。 蒋经国晚年在台北写回忆录,翻到那年父亲的日记。“为什么历史选择毛泽东?”这句反复出现。蒋经国没有注脚,只画了红色波浪线。懂的人心照不宣:那三问的答案,大半藏在窑洞的煤油灯光里。 有人说命运弄人,其实规律摆在那儿——谁能把苦难转化为组织力,谁能让普通人看到明天的好日子,谁就能赢。延安窑洞给出的答案朴素到不能再朴素,却让一个自幼受洋务教育、崇尚豪华兵工业的政要猝不及防。蒋介石不甘,可他已经来不及复制那盏灯下的故事。 1949年1月,北平和平解放;同年4月,渡江战役打响;5月,南京易帜。昔日“中央军”只剩溃兵残卒,而毛泽东从西伯利亚归来的列车上写下新词:“天若有情天亦老,人间正道是沧桑。”这一刻,他身边仍有人手拎柳条箱、身穿灰布衣,行李简单得像当年枣园。 延安那间窑洞如今成了纪念地,参观者络绎不绝。老木桌,旧油灯,石头书架,摆设仍旧。讲解员时不时会学着蒋介石当年的口吻轻轻念一句:“为什么?”游客们听完大多会心一笑——答案其实就在脚下这片土地,在风沙里,在红色土炕散出的余温里。 写史的人常说“成王败寇”,这句老话放到1947年延安窑洞,却有了更温和的注解:政治较量不只比枪炮声,更比谁能和人民同甘共苦。蒋介石临走时没有再回头,他应该明白了,却已无法挽回。