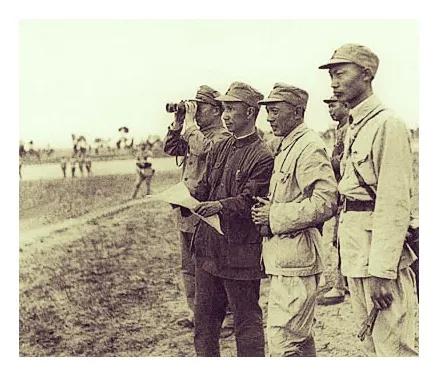

1958年他被补授为上将,毛主席:没有他,新中国至少晚成立10年 李聚奎,一位坚定的革命者,从年轻时便加入了中国共产党,成为了一名不折不扣的共产党员。1928年,他在彭德怀的领导下参加平江起义,正式踏上了革命的征程。随后的岁月里,无论是在红军时期还是抗日战争和解放战争中,李聚奎始终坚持党的领导,无论职务升降,始终保持着对革命事业的忠诚和热情。 在新中国初建时期,李聚奎的作用尤为关键,特别是他在解放战争及抗美援朝中的后勤保障工作中体现出的卓越才能。毛主席曾言:“没有他,新中国至少晚成立10年。”这句话,虽然简短,却包含了对李聚奎深远影响的认可。 1958年的一个春日早晨,北京的空气中弥漫着淡淡的梨花香味。李聚奎刚刚结束了一场紧急会议,这场会议关乎着新成立的解放军的后勤保障系统的整改方案。他步出会议室,脚步坚定,眉头紧锁,全身散发着一股不容置疑的严肃气息。会议室外,几名助手忙碌地整理着文件和记录,每个人都对李聚奎的决策表示极大的敬畏。 在抗美援朝战争期间,李聚奎担任后勤部部长,他面对的是一个巨大的挑战:如何确保数以十万计的中国人民志愿军在严酷的环境下得到充足的物资支持。他经常深入到后勤供应线的各个环节,亲自检查物资的配送和储备情况。有一次,他在夜幕低垂时分到达一个弹药库,亲眼目睹了供应部门在严寒中的辛苦工作。弹药箱被一箱箱紧密地堆放在一起,仓库的灯光昏暗,几乎看不清楚标签。他指示增强照明并简化记录流程,确保在紧急情况下能迅速调配所需物资。 更重要的一次创新是他在食品供应方面的革新。在一次视察志愿军前线基地的行动中,他发现士兵们正在围着篝火煮玉米。冬季的寒风使得食物迅速冷却,士兵们不得不吃下冷硬的粮食。这一幕深深触动了李聚奎,他开始思索如何提供既便于运输又能适应恶劣环境的食物。经过与厨师和供应官员的多次讨论后,他想起了之前在西路军时吃过的炒面。 炒面的制作过程相对简单,但适合大规模的军事行动。在他的指示下,后勤部门开始大量生产炒面。他们选择了耐储存的小麦和大豆作为主要原料,通过机械化生产,将其炒熟、压扁并切割成小块,易于包装和长时间保存。李聚奎还亲自监督了首批样品的生产,并确保这些食品在营养和口感上能满足士兵的需求。 这种炒面很快就在志愿军中广为流传,并得到了士兵们的广泛好评。不仅因为其方便携带和易于消化的特点,更因为在寒冷的环境下,它能迅速供给能量,提振士气。炒面的成功应用极大提高了军队的整体作战能力和士气,这也成为了李聚奎在后勤保障上的一个重要里程碑。 正是由于李聚奎这些具体而切实的后勤保障措施,确保了中国人民志愿军在朝鲜战场上的持续作战能力。他的这些贡献,无疑加速了新中国的稳定和发展,正如毛主席所评价的,“没有他,新中国至少晚成立10年”。在那个风雨如晦的时代,李聚奎以其非凡的才能和坚定的决心,为国家的未来打下了坚实的基石。 在接下来的几十年里,李聚奎的职务虽有升降,但他始终如一的奉献精神未曾改变。无论是担任解放军后勤学院院长还是石油工业部部长,他都以极大的热情和专业性推动了我国的后勤保障和工业发展。他的工作效率和清廉形象,赢得了广泛的尊重和爱戴。 在1977年文化大革命后,李聚奎再次被任命为后勤学院的政委,并一直工作到1981年因健康原因退休。退休后,他仍然积极参与军事和政治事务,直到1995年因病去世,享年90岁。他一生的奉献和成就,是新中国历史上不可磨灭的一页,深受后人敬仰。