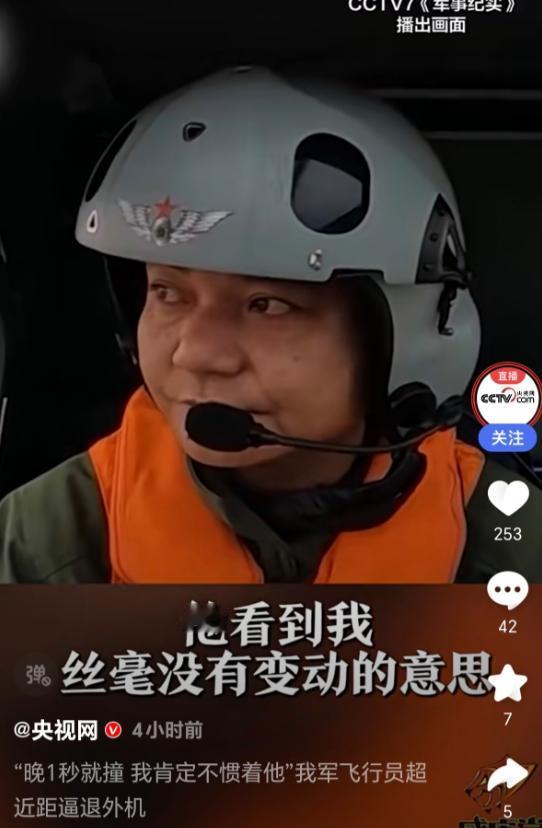

[微风]“晚1秒就撞,我肯定不惯着他”,这霸气喊话出自歼 - 20飞行员之口。 2025年9月23日,东海万米高空,两架战机翼尖间距不足5米,相当于两辆时速千公里的跑车并排狂飙,轮毂几乎擦出火星。这不是电影特效,是当代中国空军用生命书写的空中教科书。 视频里那架外军战机持续逼近,金属机身在阳光下反射着冷光。歼-20飞行员手指在操纵杆上绷出青筋,头盔显示器映着不断缩小的距离数字。 当对方突然横切航线时,他猛推操纵杆,两架战机的涡流在空中撕出肉眼可见的湍流云。这种被称为"刀锋舞蹈"的危险动作,稍有不慎就会引发空中相撞的惨剧。 现代空战早已不是二战时期的机枪对射,而是超音速战机在极限过载下的心理博弈,飞行员需要在零点几秒内判断对方意图,做出比眨眼还快的决策。 这种生死时速的对抗背后,是歼-20战机划时代的性能支撑。作为全球唯一服役的鸭翼+升力体布局隐身战机,它能在超音速巡航状态下完成9G过载的急转弯。 更关键的是分布式光学孔径系统,让飞行员拥有"透视机身"的360度全向视野。当外军战机试图利用雷达盲区逼近时,中国飞行员早已通过头盔显示器锁定对方每一个细微动作。 这种装备代差带来的信息优势,才是"不惯着他"的真正底气。 培养这样的王牌飞行员需要经历地狱式淬炼。从航校初筛时就要承受8G离心机测试,相当于八个人同时压在身上。 进入作战部队后,每年要在模拟对抗中经历上百次"被击落",在虚拟座舱里学会处理发动机空中停车、雷达失灵等极端状况。 更残酷的是实战化对抗训练,两架战机在超低空进行"眼镜蛇机动"缠斗,机翼离海面有时不足百米。这种把训练当实战的强度,锻造出飞行员钢铁般的神经和肌肉记忆。 当视频传到海外社交媒体时,有外国军事专家注意到一个细节:歼-20飞行员在喊话时始终保持平稳语调。这种泰山崩于前而色不变的心理素质,源于中国空军特有的"三线战备"体系。 一线部队随时能升空作战,二线部队保持24小时待命,三线部队则进行高强度轮训。这种永不停歇的战备状态,让中国空军飞行员在突发对抗中拥有绝对的心理优势。 这场东海上的空中对峙,最终以外军战机转向脱离告终。但11秒视频掀起的波澜远未平息。有人惊叹中国空军战力的跃升,有人担忧大国博弈的风险升级。 当我们反复回看那段翼尖相距5米的惊险画面时,或许更该思考:在和平年代,是什么让这些年轻飞行员甘愿用生命守护祖国空域?这种"不惯着"的底气背后,又藏着多少不为人知的付出与牺牲?欢迎在评论区分享你的见解。