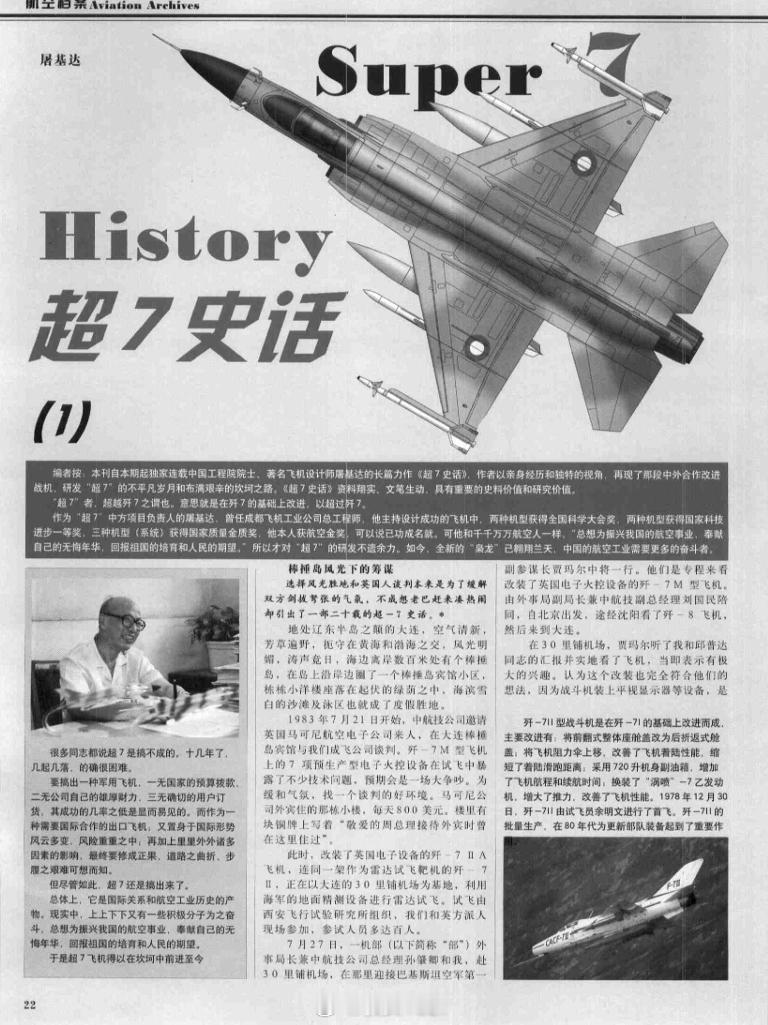

空军航空开放活动航展解读 枭龙战斗机:辛勤汗水浇灌的花,绽放在喀喇昆仑

要了解枭龙,就不得不谈屠基达院士的《超7史话》,7篇长文看完,心中只有对老一辈军工人的钦佩,在人力财力受限、国内外需求不明朗的大背景下落地一款先进战机,不可不谓艰难

中巴合作的开端:由于歼-7无法满足2000年后的需求,中国寻求国际合作,巴基斯坦空军也希望获得一款价格适中的先进战机。

与格鲁门合作的“佩刀”II项目:最初中美合作的“佩刀”II项目(改进歼-7)因政治原因中断,但为后续枭龙项目积累了经验。

转向欧洲寻求发动机和航电:中美合作受阻后,中国开始与英国、法国等欧洲国家合作,寻求发动机和航电系统。

多方发动机方案选择:面临美国、英国、苏联、法国以及中国自己的多种发动机选择,最终需权衡性能、费用和技术风险。

与苏联/俄罗斯的合作:中航技与苏联克里莫夫设计局和米高扬设计局进行谈判,探索使用RD33发动机的可能性,但合作过程充满挑战。

确定合作对象:在苏联解体后,中巴最终确定继续合作,并在后续选择发动机和航电系统。

立项与研发:超7项目几经波折,最终被列入“八五”计划,并最终克服种种技术困难进行研发。

枭龙诞生:历经多年努力,枭龙战机成功问世,在经过block2和block3的升级后,在雷达航电和武器配置上,也走向国际先进水平。

相比之下,某大国举国之力研发数十年的同级别战斗力,至今产量不足其1/4,且可靠性稀烂,实在丢人。