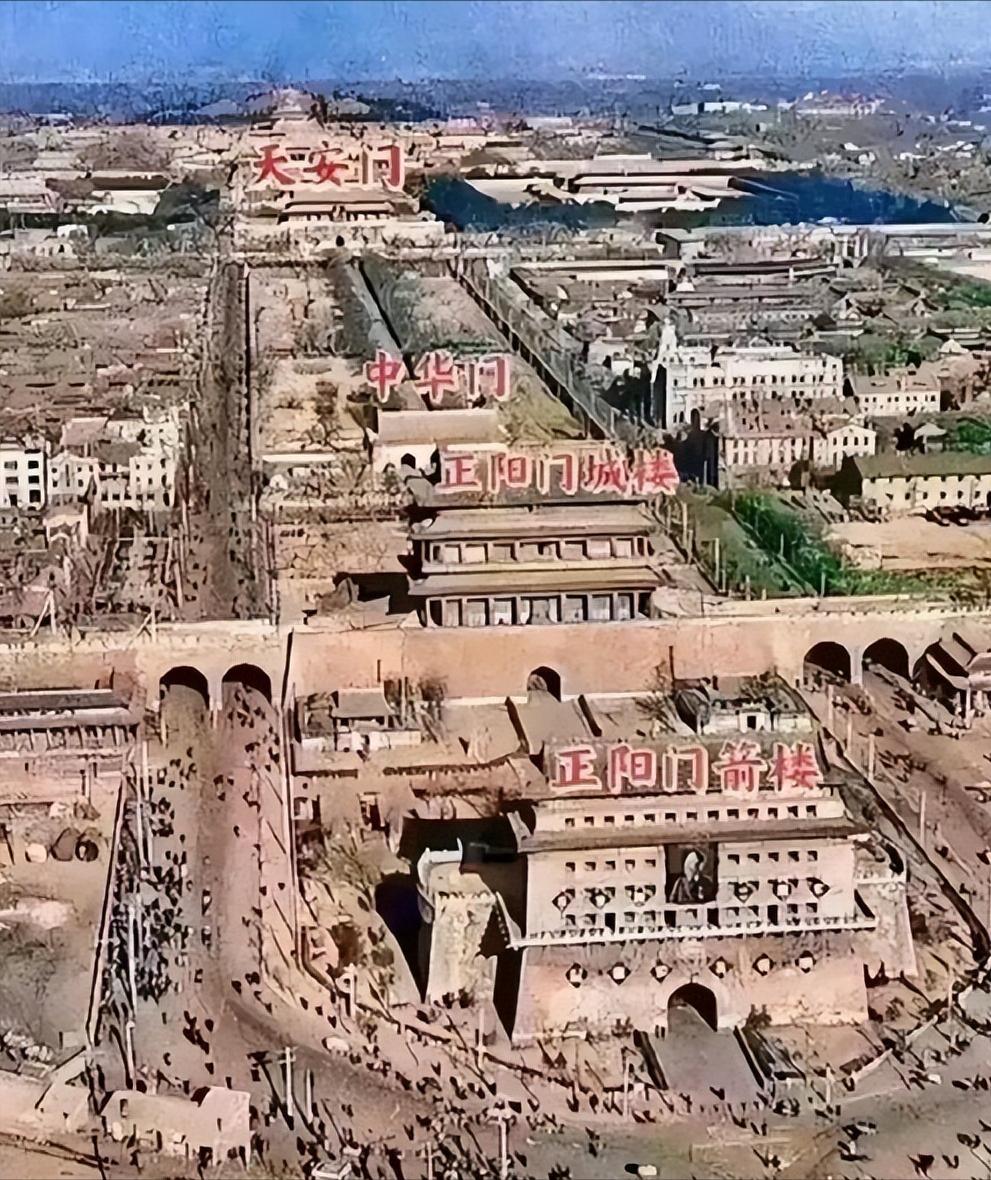

这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭沫若的一再建议下,最终在上世纪五十年代,还是拆除了大部分城门...... 1950年,梁思成和陈占祥憋了个大招,他们给北京画了张“未来地图”:在西郊建新城,把老城留下来当“活的历史博物馆”,连城墙顶都设计成了环城公园! 林徽因更拼,拖着病身子跟人吵:“拆了这些,你们早晚得后悔!”她甚至放话,就算以后重建,也是假古董,没灵魂! 但郭沫若的脑回路完全不一样,他觉得城墙早成了“老古董”:砖头都酥了,万一塌了砸着人怎么办?城门窄得像胡同,汽车堵得水泄不通,更关键的是,城墙是“封建社会”的象征,新中国要跟过去划清界限。 那时候国家急着搞工业化,毛主席还说过想从天安门望出去全是“冒烟的工厂”,苏联专家也建议把北京变成“社会主义工业中心”,两边一拍即合,城墙的命运就这么定了。 1954年,定安门第一个“倒下”;1956年,永定门和周围城墙被拆得只剩地基;1959年,中华门彻底消失。 梁思成急得直跺脚:“拆掉24米宽的墙基、10米高的三朝遗迹,拿1100万吨废土填坑,这代价够盖11座景山了!” 林徽因更狠,直接拒绝治疗,躺在床上生闷气,等2004年北京重建永定门时,老工匠们对着民国老照片烧砖,可再怎么努力,也烧不出明朝那种“岁月包浆”,就像梁思成说的,拆墙只要三个月,重建文明的尊严得等三百年! 但话说回来,拆墙也不全是“坏事”,那时候北京人口暴涨,城门窄得连自行车都堵车;城墙维修要花天文数字的钱,国家穷得叮当响,根本修不起。 更扎心的是,老百姓恨透了城墙,李自成烧过承天门,八国联军炮轰过正阳门,这些伤疤让城墙成了“屈辱符号”,拆墙,某种程度上是大家对过去苦日子的“宣泄”。 现在回头看这段历史,我总忍不住想:要是梁思成的方案被采纳,今天的北京会是啥样?说不定我们会有个“双城记”,西边是高楼大厦的现代都市,老城是只能走路的“文化慢城”,城墙像巴黎凯旋门那样成了网红打卡地,而不是交通堵点。 但历史没有“如果”,拆墙是那个时代的选择,它反映了新中国对现代化的渴望,也暴露了当时对文化保护的忽视。 好在现在咱们学聪明了,你看西安,把城墙和科技公司、咖啡馆混搭,成了年轻人最爱逛的地方;罗马把斗兽场塞进现代广场,历史和现代一点儿不违和。 北京这些年也在补课,重建永定门、修复元大都土城,虽然新门少了点“老味道”,但至少说明我们开始珍惜历史了。 不过补救永远比不上原装,就像林徽因说的:“把《兰亭序》临摹一千遍,真迹的神韵早跟着唐太宗埋进土里了,” 所以啊,城市发展不是“非黑即白”的选择题,咱们可以一边保护老建筑,一边搞新建设,比如在城墙上装玻璃栈道,让游客体验“空中漫步”;用AR技术还原古城风貌,比拆了重建有意思多了。

评论列表