1958年,志愿军撤军前,黄继光弟弟当逃兵被抓回,他含泪承认:黄继光是我哥。 1958年,志愿军部队撤离前,朝鲜战场的营区里发生了一件令人心酸的事。黄继光的弟弟黄继恕,因为一时想家,当了逃兵,被部队抓了回来。面对首长的审问,他哭着喊出一句:“黄继光是我哥。”一屋子的人瞬间沉默下来,没人再责骂他,只有一股压抑的悲凉在空气里弥漫。 黄继光的名字,在志愿军当中几乎无人不知,1952年上甘岭战役,敌军火力封锁前沿阵地,数次冲锋都被打退,部队伤亡惨重。就在关键时刻,他扑向敌人暗堡,用自己的胸膛堵住喷射火舌的机枪,为部队开辟了前进道路。那一年,他才21岁。消息传到四川中江,母亲邓芳芝哭了整夜,但第二天就挺直腰杆对乡亲们说:“继光死得值。” 黄继恕是弟弟,比哥哥小几岁,从小被照顾得最多。哥哥牺牲后,他心里的空缺无处弥补。母亲一句“家里还有你,要学你哥那样做人”,让他咬牙报名参军。他被分配到赴朝鲜的善后部队,做的多是收尸、修工事、清点战场遗物这样的工作。别人觉得苦,他却觉得能离哥哥近一点。 在朝鲜,他曾偷偷刨下一抔土,小心包好,揣在怀里带回老家。那是他能替母亲做的唯一事——把“哥哥”带回家。回到中江,他把那把泥土埋在院子里的一棵梨树下,说这是继光的归宿。从那以后,邓芳芝常常在梨树下坐着,嘴里轻声念着儿子的名字,仿佛儿子真的回来了。梨树一年年开花,成了她寄托思念的地方。 战后,黄家的名声在四川传开,不只是因为继光的英烈身份,更因为母亲的那份坚韧。村里的孩子长大了,常常跑到黄家听老人讲继光的故事。母亲反复说的一句话是:“做人要像继光一样,把国家放在心里。”这些话深深刻在下一代心里。 黄继恕后来转业回乡,他的一生都笼罩在兄长的光环之下,村里人提起他,总是说“这是继光的弟弟”。他不在意,觉得这是骄傲。只是每年清明,他都会一个人去梨树下坐半天,不说话,眼里却总是湿的。 随着时间推移,黄家陆续有孩子长大,受家庭影响,参军成了他们自然而然的选择。统计下来,黄家三代已经有十五个人穿上军装,从南疆到北疆,从海军到空军,都留下过他们的身影。有人在新疆边防戍守多年,有人参加过对越作战,也有人守在东海舰队的战舰上。家族的血脉里,似乎延续着一条看不见的线,都追随着继光的脚步。 中江当地的学校里,也常把黄继光的故事当作教材,孩子们去梨树下参观,听老人讲当年的往事。那棵树如今枝繁叶茂,成为村里的一处象征。每年新兵出征前,常有人来这里鞠躬,像是接受一份精神上的嘱托。 几十年过去,黄继光的名字依旧响亮,他的故事被拍成电影,写进课本,挂在军营的荣誉墙上。可在家人心里,他一直是那个爱笑、会把弟弟背在肩膀上的普通青年。母亲离世前,曾经对身边人说,她最放心不下的不是继光,而是继恕,因为那个孩子心里一直背着重担。 主要信源:(中国军网——黄继光侄子追寻父辈足迹:讲好英雄事迹传承革命精神;长江日报——黄继光牺牲后其弟侄11人参军入伍)

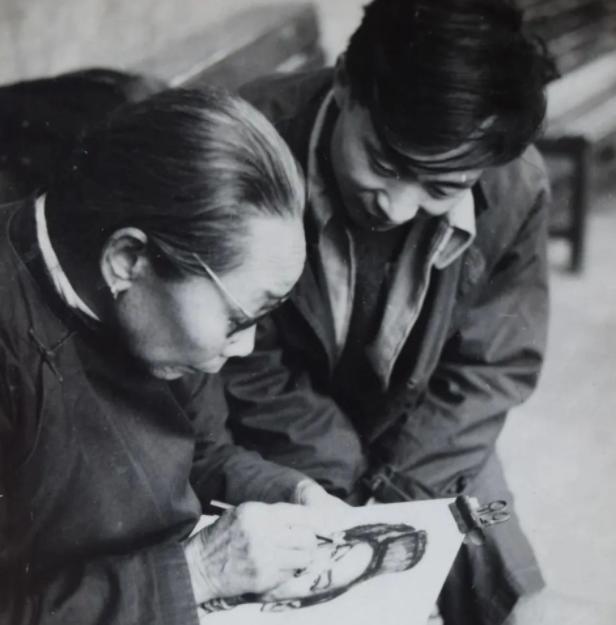

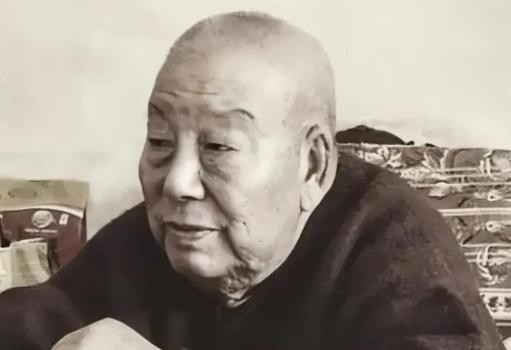

评论列表