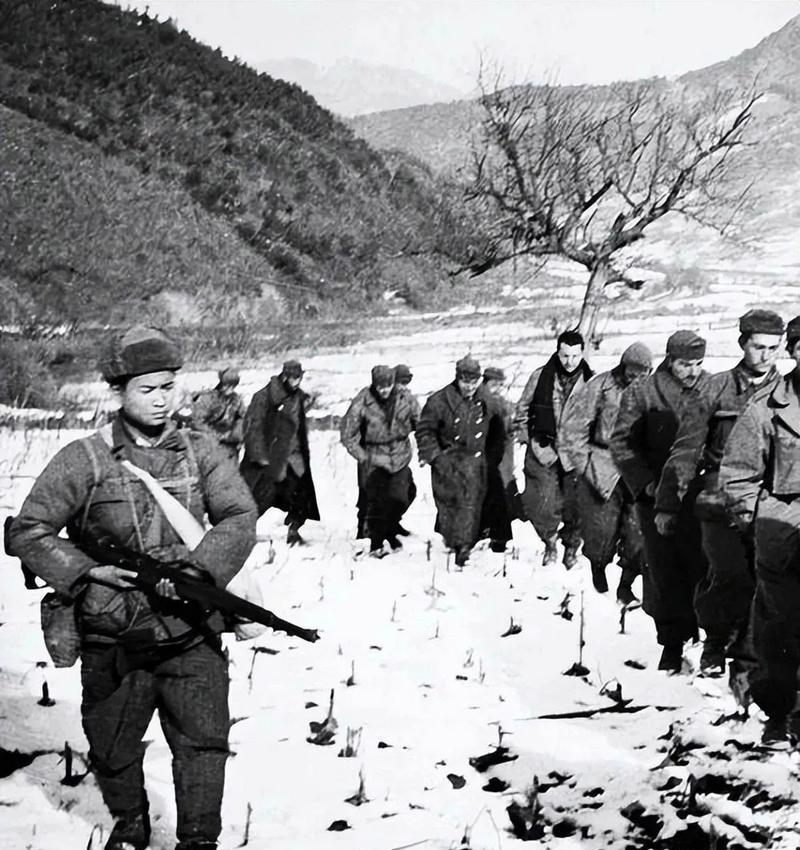

抛开资历,只论战术能力,最强的十位开国中将 “1952年春,老兵李海潮问:‘要是单看战术水平,哪位中将最厉害?’”这句看似随口的一问,至今仍在许多军史研究者耳边回响。彼时抗美援朝尚未结束,志愿军指挥所里偶尔也会有人就这个话题展开热烈争论,因为那场跨国较量让不少中将的临场指挥才华暴露无遗。要回答这位老兵的问题,必须先抛开党龄、军龄和资历,把目光牢牢锁定在“战术”二字上。 1955年,177位将军被授予“中将”军衔。序列、级别、长幼,一切都已经写进档案;然而纸面排名并不能涵盖沙场真刀真枪的机变与胆识。十位中将的名字,总与“奇袭”“穿插”“反包围”这些词汇捆在一起,在烽火硝烟之间熠熠生辉。 梁兴初得排在前面。1949年秋,他率38军强渡漳河,出敌不意截断杜聿明退路;1950年冬,又在清川江畔玩了一把“割喉战”,率部日夜兼程,最先封住“美骑一”撤退通道,赢得“万岁军”称号。朝鲜战场温度零下三十度,士兵脚趾冻僵,梁兴初却在地图上画出一条又一条穿插箭头——行动结束,志愿军第一次让对手摸不清正面与侧翼的界限。不得不说,这就是极致机动力带来的心理压迫。 若论敢打硬拼,陶勇从不让人失望。1947年夏夜,宿北城外电闪雷鸣,他带着11纵一头扎进敌纵深,留下那句“抢到一分钟,就抢下一座城”。次年兖州阻击,他又以正面佯攻牵制,暗中抽调三分之一兵力实施夜间穿插,硬生生把敌整编七十四师切成三段。华东局面因此改写,他也捞到“拼命三郎”绰号。表面猛,内里细,善用地形掩护火力,这才是陶勇真正的可怕之处。 王近山的打法正相反,偏爱“快、准、狠”。襄樊,他把主攻团隐藏在平原洼地,日落前突然放出,直接捅向郭勋祺指挥部;不到四小时,敌后方交通线断成数截。三年后,上甘岭再见王近山,他担任第三兵团副司令,却亲自守在低谷穿插阵地,连夜调集两门山炮,瞄准高地背坡进行曲射。弹药供给不到位,他就干脆“精准节拍火力”——一分钟三发,硬生生把对方火力制导点压没了声。 刘伯承曾笑言,周希汉像赵子龙:“敢单骑闯百万军中,也能稳稳带出一整支军。”1949年春,陕中胡宗南主力北撤,周希汉率纵队昼夜行军180公里抢占高点。局面刚稳,他又抽出一团回身断敌退路,主客瞬间倒置,号称“天下第一旅”的精锐被迫缴械。南下入粤,他同样利用山地迂回,从敌军身后插入,连破两江防线,逼得守将仓促弃城。 同属“华野三虎”的王必成,刀口舔血的经历更密集。宿北、莱芜、孟良崮,他几乎次次冲在队伍最前头。最值得称道的是定陶之战。面对兵力、火炮皆强于己的整编四十八师,他放弃惯用正面冲击,利用夜色浸透低洼稻田,反其道而行之,打出一次侧后包围。敌纵向阵列彻底散架,俘敌八千,堪称沉稳与凶猛的融合体。 东线海风劲吹,聂凤智身影屡见报纸头条。孟良崮,他率团扭住七十四师指挥所,一股猛攻便撕开缺口;随后济南、淮海、上海接连拔头筹,几乎场场抢占第一门户。1955年后,他转入海陆协同研究,大陈列岛作战即出自其手笔:登陆、炮击、空域封锁三线并举,令对手措手不及。这种跨军种的调度能力,在当时的中将序列里极为罕见。 吴信泉提起39军,人们往往把注意力放在第一次战役的“云山阻击”。其实第二次战役更能体现他的精妙。面对美二十五师重装集团,他先把主力藏进山谷,诱敌向开城方向穿插,再利用炮兵集中射击封堵谷口。整整三昼夜,美军进退两难,伤亡过半。出手一击即中,吴信泉从未浪费过弹药。 张祖谅的逆袭故事颇具戏剧性。1951年初,60军在黄草岭暂失阵地,士气一度跌至谷底。上级换将,他挂帅伊始就提出“分段反击、针尖止血”方案,小规模、夜间、连续三日袭扰,先把对方火网搅乱,再集中营长级指挥权突击主阵地。两周后,同一高地重新飘起志愿军军旗,60军也从榜尾跃升至歼敌第二。 郑维山常被称作“华北悍将”。阜平阻击,他用交叉火力把日伪骑兵团困在狭谷;解放石家庄,他又把炮兵口令拆解成“步兵计时表”,步火一体,推进速度比预案提前八小时。转赴朝鲜后,郑维山在19兵团设计“防御—穿插—反收缩”三段式,三支跟随部队因此得以轮换休整,不但守住铁原,还顺势磨掉敌一个团。 第十位,曾泽生。很多人因为他“起义将领”身份对其战术水平存疑,然而滇西孟关阻击和志愿军50军固守平康,恰恰说明他对防御战研究之深入。美军火力点布局网格密集,他便在山体开凿交叉掩体,阵地分三层,前沿被炸塌,后两层仍可继续射击。对手感叹“炮火像打在海绵上”,这份韧性与预见决非偶然。 盘点结束,再回到当年老兵的那句提问:“哪位最厉害?”有人说是梁兴初,有人执意推举王近山,也有人觉得防御大师曾泽生更难得。其实军事实践无绝对优劣,战场位置、任务类型、对手特点都会影响评判。把这十位放在显微镜下观察,会发现两个共性:第一,动作快。