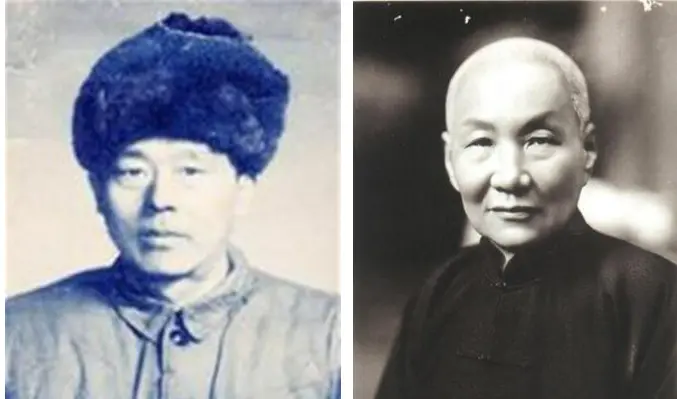

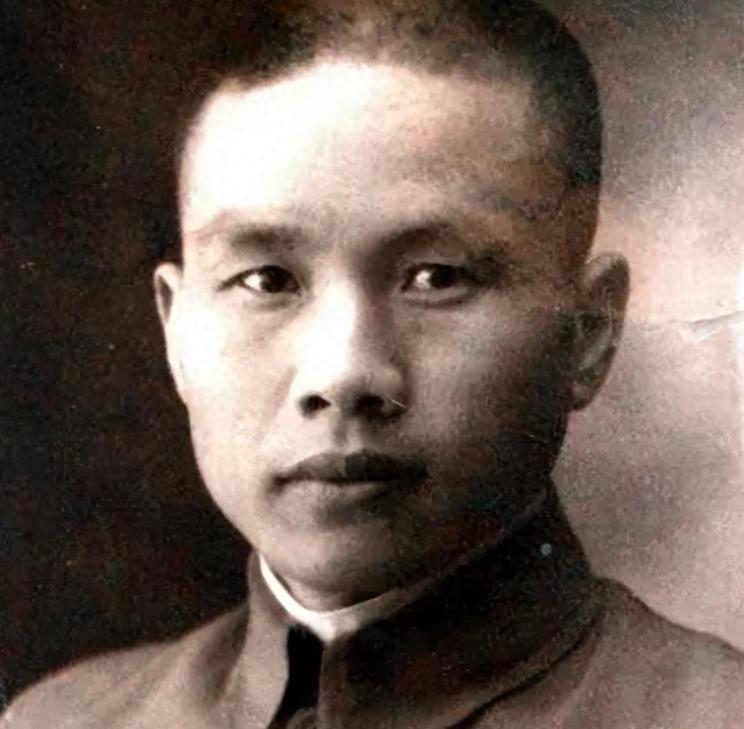

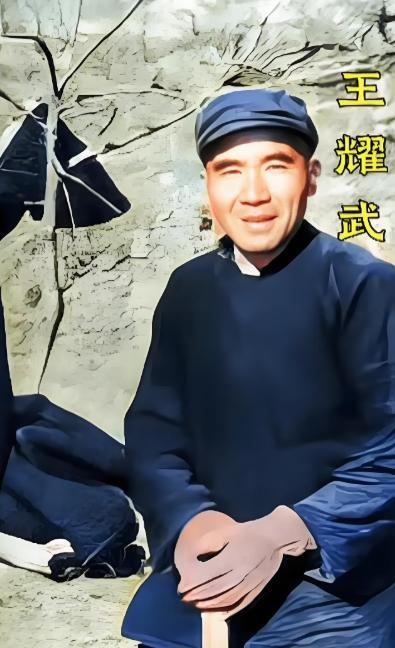

1956年左右,一位年轻漂亮的女干部来重庆战犯管理所见徐远举,单独待了一个多小时后,徐远举冲着窗口喊“你快点来搞吧,我已经搞完了。”女干部羞红了脸“你乱喊什么?” 徐远举这个人,出生在1914年的湖北大冶,家里条件一般,早早就进了黄埔军校第七期,1932年直接加入军统组织,一步步爬上去。他先是在西藏干了十年护送班禅的活儿,1945年回来后,当上军统北方区区长和西南特区区长,主要在重庆搞特务活动。手上活儿不少,包括破坏中共地下组织,逮捕审讯革命人士。他亲自指挥了对江姐的审讯,下令用竹签扎手指那种残忍手段,还直接参与了1949年11月27日的大屠杀,杨虎城、江姐和小萝卜头这些人都死在他策划的行动里。军统里他算得上“三剑客”之一,手上血债累累,档案厚得吓人。你想想,这样的背景,让他后来在监狱里怎么面对过去? 其他相关人物也各有故事。沈醉,湖南湘潭人,1914年生,早年抗日地下工作,20多岁就混到军统少将,买下白公馆当监狱,关过叶挺和周佛海。他参与杀害革命者,但也避开了一些暗杀任务。王陵基,1883年生,四川老军阀,当过省主席,杀的人多,档案400多页。宋希濂,抗日有功,但奉命杀了瞿秋白。这些人1949年后被捕,关进重庆白公馆,这地方原来就是他们用来关革命者的,现在轮到自己蹲里面。管理所要求他们交代罪行,徐远举倒是最积极的那个,啥都说,因为他觉得杀一个也是死,杀一群也是死,不如全抖落干净省事儿。这样的态度,你觉得是真悔过,还是求生本能? 白公馆这地方,本来是军统监狱,墙壁旧旧的,铁窗紧锁,关过大批革命烈士和大汉奸。现在成了战犯管理所,徐远举、沈醉、王陵基、宋希濂这些人聚一块儿。宋希濂爱下棋,从不让子,还常跟钟彬吵架。王陵基年纪大,脾气倔。徐远举呢,平时挺坦荡,交代时不藏不掖。公安部让他们写罪行,徐远举带头表示绝不保留,全说清楚。话说回来,这帮人过去杀戮太多,现在关一起,日子过得挺啼笑皆非。沈醉还感慨,自己买的监狱,现在自己住进来了。你说,这算不算报应循环? 1956年那件事,说白了就是个方言误会。那位女干部来找徐远举,主要是核对重庆解放前被捕共产党员里谁叛变了,需要做详细记录。他们单独聊了一个多小时,徐远举配合着提供名单和细节。聊完后,他习惯用重庆话喊下一个犯人来接力,结果那句“你快点来搞吧,我已经搞完了”让女干部脸红了,以为是调戏。她生气地问“你乱喊什么”,徐远举还解释说就是让下一个快点来谈,好省时间。女干部更气,跺脚拍桌子,让他闭嘴。这事儿很快就传开了,沈醉见到他还打趣“还搞吗”。徐远举觉得冤枉,因为在当地,“搞”就等于“谈”或“做”,纯属口语习惯,没别的意思。你有没有想过,方言差异怎么就能放大成这么大矛盾? 管理所负责人后来出面解释清楚,向女干部说明这是地方口音问题,不是故意冒犯,还举了其他类似例子。女干部听后才缓过来。徐远举呢,对这事儿挺委屈,说不知为什么她就那么生气。整个事件闹腾一阵子就过去了,但它反映出战犯改造过程中的文化碰撞。徐远举作为主要凶手,手上那么多命案,这误会虽小,却让他在监狱里多添了点尴尬。话说,这也提醒人,沟通多重要,尤其在那种环境下。这样的小插曲,你觉得能说明什么问题? 事件过后,管理所让犯人们整理个人档案。管理员发下厚厚的文件,王陵基的最多,400多页,徐远举次之,只少几十页。他们一开始慌了,以为要判刑处决,互相交换眼神。但其实是为改造做准备,不是杀头。1956年,他们转到北京功德林战犯管理所,那里关了杜聿明、黄维、康泽这些大人物,还有低级点的李帆群,被大家瞧不起。李帆群写墙报快,大多数人耍枪杆子,玩笔杆子不行。徐远举文武双全,冷笑几声,不爱搭理他。功德林里,级别高的多,平时蒋介石开会都聚不这么全。你想想,这帮人聚一起,日子怎么过? 徐远举在功德林当义务报童,四处找报纸给大家读。有天看到特赦消息,激动坏了。他细心观察记者采访谁,预测首批名单,结果准了,杜聿明、宋希濂、王耀武这些先走。沈醉第二批特赦,但徐远举没赶上。他继续劳动改造,参与农场活儿。1973年1月22日,他突然脑溢血发作,死在北京功德林,享年59岁。死时情况蹊跷,两眼突出,鼻孔流血,引发高层关注,但最终确认是自然死亡。他没等到特赦,罪行太重,改造态度虽积极,但血债累累。宋希濂、王陵基早获释,周养浩晚些。这样的结局,你觉得公平吗?