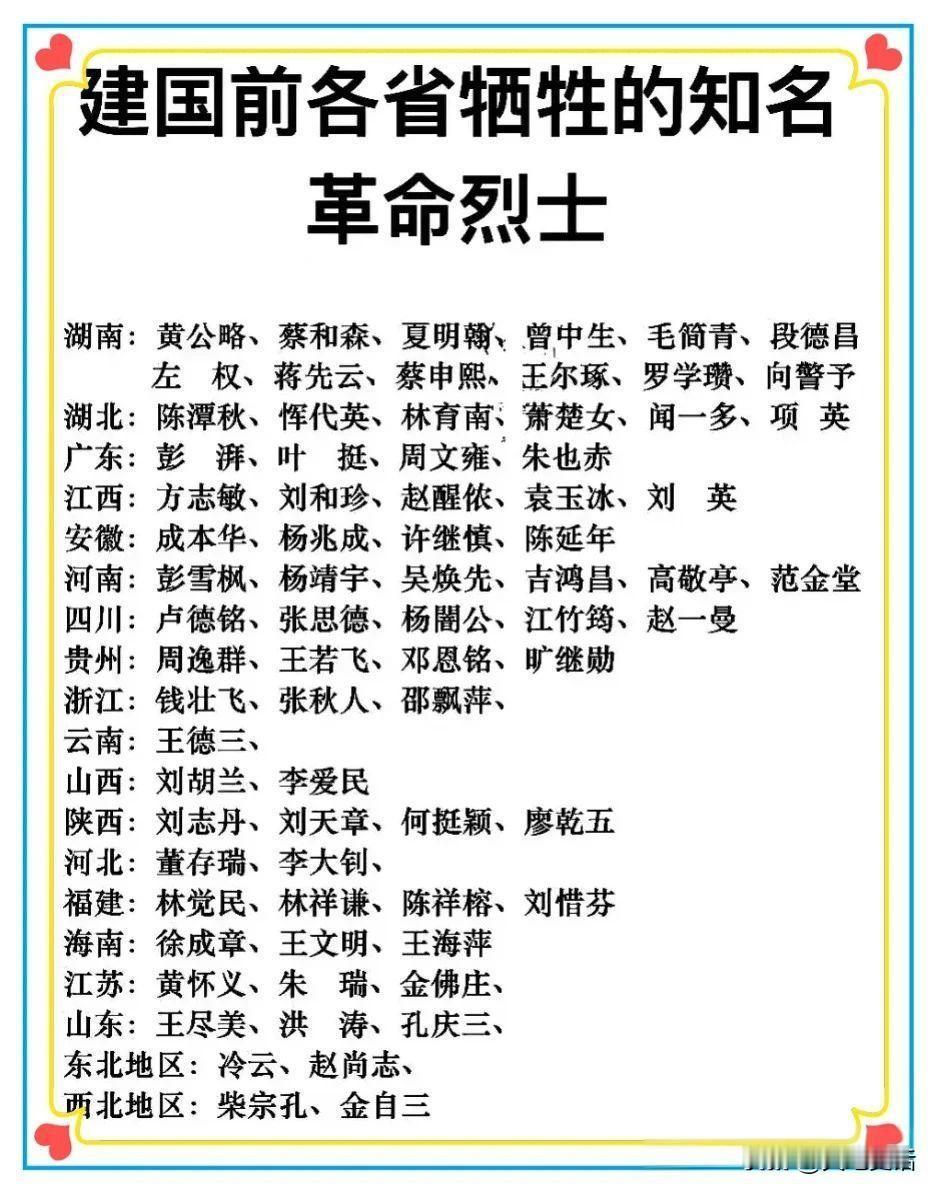

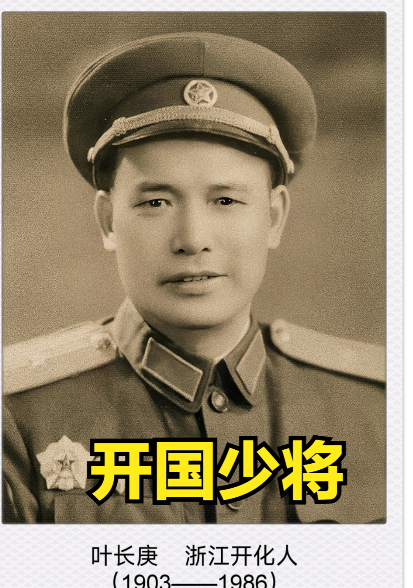

1948年10月,第50军军长曾泽生病倒了,由于是国军改编部队,副军长人选还没定下,一时军中事务无人执领。于是,罗荣桓便请示毛主席,该派谁去主持工作。主席思索了一会儿,说:“那个给红军送过重礼的国军排长在哪里?我看他就可以。”主席口中所说的“国军排长”,名叫叶长庚,主席为何对他“送礼”的事记得这么清楚,只因当时他对红军的帮助犹如雪中送炭。叶长庚,原名叶樟根,1903年生于浙江开化县的一个农民家庭,8岁起就扛起家庭重担,1926年,他在一个姓陈的地主家打零工,由于地主儿子在韶关打仗受了伤,地主着急去探望,便雇佣了叶长庚当脚夫,随他一起前去。那一年,正值国民革命军北伐时期,叶长庚一路见到不少北伐战士,他们喊着“打倒北洋军阀”、“打倒列强”的口号,一队一队地从叶眼前充满气势地走过。叶长庚没见过什么世面,但也知道他们干得是维护国家安定的大事,此时的他并没什么雄心抱负,但也想为国家尽一份力。于是,他毅然加入了国民革命军,踏上了北伐之路,并被编入2军13团机枪连,随后相继参与了进攻南昌和南京的两大战役。由于他作战勇敢,很快受到上级赏识,被提拔为机枪连代理排长,他的连长还给他更名为叶长庚。1927年,老蒋在上海发动“四·一二”反革命政变,叶长庚对此很不理解,他与共产党虽接触不多,但也知道共产党的宗旨是全心全意为人民服务的,如今却惨遭老蒋杀害,一时间,他对蒋军很不满。之后他便有意开始接触共产党,特别是驻扎在景德镇时,与共产党接触很频繁,还利用职务之便,向方志敏提供过武器,由此,也使得他对共产党有了更深入的了解。1929年12月,上级命他率所部往江西吉安孤江边攻打红军,叶不愿与红军为敌,唯一方法就是率部起义,于是,他说服了愿与他一同起义的22名士兵,带了2挺机关枪、8支步枪投奔了红军。要知道,当时红军队伍武器匮乏,叶长庚忽然带来了两挺机关枪,这对红军队伍来说可是一份重礼,更何况当时老蒋正加紧进攻井冈山,这些装备的到来犹如雪中送炭。按照规定,每挺机关枪可奖赏250块,每却步枪可奖50块,每个人也可奖50块,但叶长庚坚持不要奖励,他说他来投奔红军,不是冲着钱来的,是为了寻找光明道路而来的。彭德怀得知此事后,还专门接见了他,就连毛泽东也知道了他的大名。加入红军后的叶长庚,相继出任过机枪排长,大队长、红八军四二团团长、赣南独立十二师师长等职务,由于表现出色,还荣获苏维埃政府颁发的三级勋章和十年英雄善战纪念章,并于1930年被吸收为中共党员。之后他参与了五次“反围剿”和红军长征,抗战爆发后,他一直活跃在晋察冀地区,出任过第四军区参谋长、副司令员。解放战争时,他被调往东北,升任黑龙江的军区司令员。从他的阅历,不难看出,叶长庚是一位有着丰富经验的老资历,所以,毛主席想到让他来做50军的副军长。但是,问题也来了,叶当时已是司令员,再被调去当副军长,那不是降级了吗?他当年带着22人起义时,就是冲着光明去的,哪里需要他,他就去哪里,更何况这次是被主席亲自点名,他更不会有意见了,这一高风亮节在他后来评军衔时再度展现了出来。主席点名让他当50军副军长,也是很有深意,他是早年起义的国民党官兵,而50军前身是原国军第60军起义过来的,叶作为起义将领,一路走来经历了很多,最容易做队伍的思想工作,而且他立场坚定,绝对能担得起这个重任。事实也是如此,他担任副军长后,率部参加了鄂西战役,在解放重庆、成都等重大战役中,也发挥了重大作用。抗美援朝战争时,50军又入朝作战,在朝鲜战场上也打出了风采,毛主席还曾夸赞他们,说:“这支部队,在老蒋手里是60熊,到人民手里,就是50凶了!”1955年授衔时,负责授衔的罗荣桓对叶长庚很是犯难,以叶的资历,评中将是没问题的,但从他担任师长到50军副军长,在长达16年的时间里,他只晋升了半级。如果评他为少将,多少是有些吃亏的,于是,罗还专门找叶谈了话,叶说,他是贫苦出身,投身革命,只为国家做贡献,对于军衔他没有太高要求。罗荣桓对他很是钦佩,最后叶长庚被授予少将军衔,并获三枚一级勋章。1986年4月2日,叶长庚将军与世长辞,享年83岁。