1949年1月9日晚上,解放军打到了第72军军部附近。第72军副军长谭心决定投降,对部下说:“这个仗是打不下去了,我们不能做无谓的牺牲。大家都是中国人,拼什么?和共军联系,不打了。”

这番话打破了令人窒息的沉默,他口中的决定并非一时之念,第72军作为一支成军于川蜀的部队,骨子里带着浓烈的地域印记,同时指挥中枢几乎全是四川同乡,抱团取暖是他们一贯的生存方式。

这份基于乡土的凝聚力,也恰恰成为他们与蒋介石嫡系中央军之间那道隐秘的裂缝,当命运面临抉择,乡土之情竟超越了意识形态的鸿沟,为他们后来选择集体起义埋下深重的一笔。

此前两个月的惨烈战局早已让这支部队饱尝绝望,12月16日后,解放军实施围而不打的“困兽之术”,困在陈官庄包围圈的国民党军断了外援,粮弹稀缺,冻饿交加。

他们整夜只能蜷缩在冰冷泥泞的战壕里,连战马都被宰杀充饥,仅零星士兵因无法忍受饥寒投奔了敌方阵营。

而作为非嫡系的这支军队处境更惨,在解放军猛烈的火力绞杀下伤亡惨重,元气大伤,为安抚人心,邱将军才将从孙兵团残部中拼凑起来的人塞给他们作为“补充”。

在投降决定敲定前,这支部队的覆灭阴影并非第一次降临,1947年4月泰安一战,其前身整编72师主力尽墨,几乎被全歼。

1948年夏,重新编排的这支再次在豫东铁佛寺被华野死死围住,若非黄百韬兵团拼死猛攻吸引了解放军部分主力,使其侥幸突出重围,恐怕已在铁笼中蒸发,两度在鬼门关徘徊的经历,消磨了他们对国民党政权的最后幻想。

因此,当解放军发起雷霆总攻,第72军仅存主力退守胡庄负隅顽抗时,谭心那句打破沉默的话便犹如揭开了决口的封印。

余锦源仍在激烈挣扎,军人的效忠思想与眼前的生存危机在他脑中激烈撕扯,是谭心那句石破天惊的话彻底击碎了他的踌躇,“等炮弹落到头上就晚了,谁再阻拦,我喊人捆了他!”

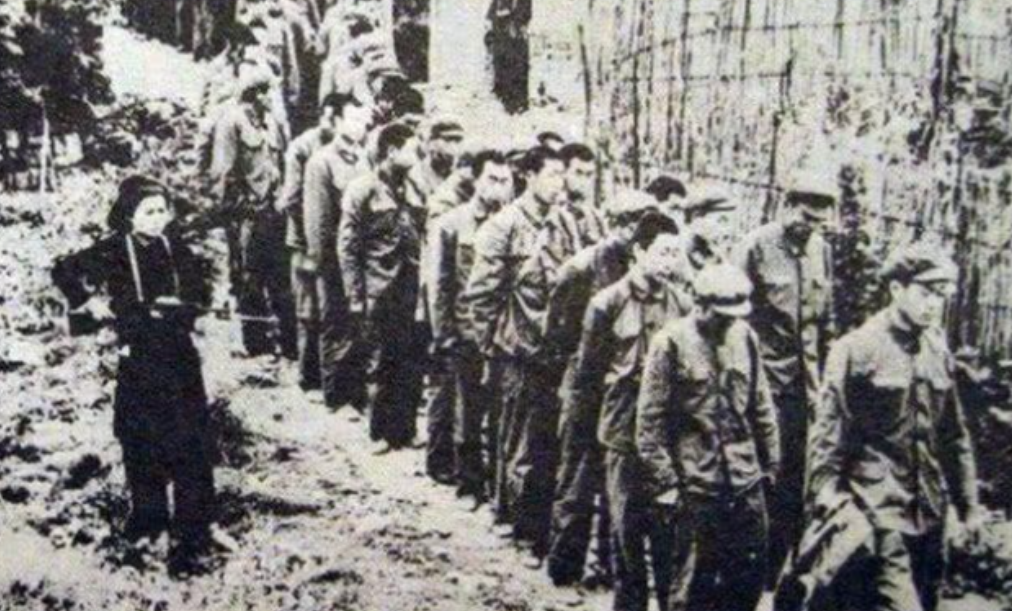

这句话终于逼使余锦源颤抖着手在投降书上签了字,最终,除顽固拒绝签字的军参谋长许亚殷外,军部及34师、122师、233师残部等主官全部署名,一支人数达一万四千之众的国民党兵团集体放下了武器,成为整个淮海战役中倒戈规模最为庞大的部队。

戏剧性并未就此落幕,那位出逃的参谋长许亚殷,此后竟奇迹般回归国民党重建的第72军、继续其参谋长之位。

然而命运齿轮再转,新任军长赫然是长期潜伏于国民党高层、代号“鹰隼”的我党情报干部郭汝瑰,1949年12月,他在四川宜宾发动第72军战场起义时,许亚殷的选择与一年前如出一辙,再次悄然出走,最终抵达香港终老。

回头细思,第72军那万余子弟的选择,是乱世中的本能求生,更是对内战荒谬本质的觉悟,在生存底线与兵临城下的巨大压力前,乡音带来的心理归属与共同命运感,瓦解了愚忠最后的藩篱。

硝烟远去,那份“为同乡寻生路”的朴素乡情最终穿透了意识形态的铁幕,使他们在命运的裂口处,找到了人性的安放之所。

这段川军从困兽到归途的集体抉择,既是淮海战争巨幕下令人唏嘘的注脚,也是对“兄弟阋于墙”这种历史悲剧最沉痛的否定,当炮口对准血脉相连的同胞,所谓的效忠早已失去了神圣意义。