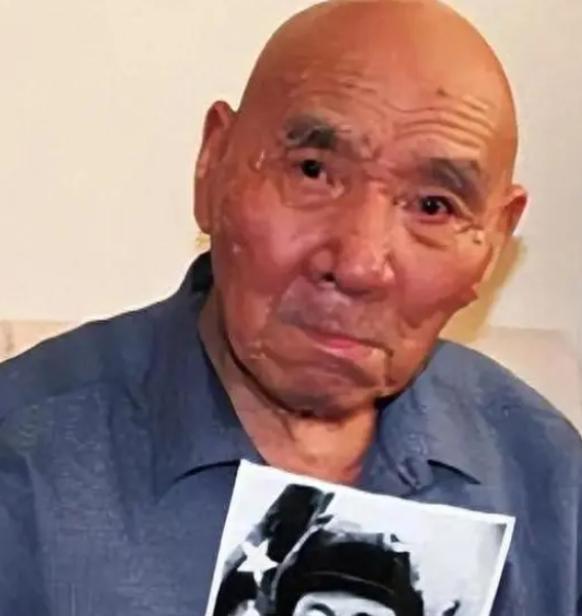

1953年,伟人见到志愿军“打坦克英雄”苏吊蛋后,觉得这个名字实在不雅,便笑着对他说:“我把你的名字改一下。” 上世纪五十年代的北京,中南海里,一场围绕名字的讨论正在进行。毛主席指着一份英雄名册,对身旁的周恩来低声说:“苏吊蛋,这个名字不大合适嘛。”几天后,周恩来亲自铺开宣纸,为他题下新名“兆丹”,并解释道:“兆者,吉兆也;丹者,赤胆忠心。苏兆丹,你看如何?” 故事要从1929年的山西太原小店村说起。一个男婴出生,爹娘怕养不活,按乡下习俗取了个贱名“吊蛋”。这孩子从小不爱说话,唯独对弹弓着了迷,成天在村里晃荡,专打树枝和飞鸟,指哪打哪。 1945年,16岁的他被当土改干部的姐夫领去参军。登记的指导员看着“苏吊蛋”三个字,眉头拧成了疙瘩,心里嘀咕:这要是立了功,上台念名字多尴尬?可苏吊蛋本人却没想那么多,点点头,就算入了伍。 这小子平时闷声不响,一上战场却像换了个人。反应快,跑得也快,一手弹弓使得出神入化,一次遭遇敌军哨兵,战友还在找掩体,他原地站定,“嗖嗖嗖”三发弹子,竟硬生生把敌人逼退了。副连长气得骂他不要命,可私下里却悄悄给他起了个外号:“苏大胆”。 1948年太原战役,炮火连天。苏吊蛋腿上被弹片划开一道大口子,血流不止。眼看战友们被敌军的重机枪压得抬不起头,他抓起布条勒紧伤腿,揣着四颗手榴弹就往前爬。前两颗没扔准,第三颗却鬼使神差地砸中了敌人的火药箱。 一声巨响,敌军的机枪哑了火,他自己也被燎了半边身子,昏死过去。醒来时,人已躺在卫生队,还拿到了一枚战场一等功奖章。 朝鲜战争爆发后,苏吊蛋转岗当了炮兵。这个起初连炮闩都拉不顺溜的农村兵,硬是把自己练成了一双“顺风耳”。只要听炮弹出膛的声音,他就能八九不离十地判断出弹道是高了还是偏了,连教员都说他比猎犬还灵。 1951年甘凤里一战,美军坦克摆开阵势压了过来,指挥车就混在其中。全炮队都在等开火命令,可苏吊蛋眼看那辆指挥车越来越近,突然冲副炮手吼了一声:“打!” 命令没下,炮就出去了。副连长大惊失色,正要开骂,第一发炮弹已经掀飞了指挥车的顶盖,第二发直接把它炸成一团火球。剩下的装甲车见状,纷纷调头后撤。 事后,师部不仅没处分他,反而通报嘉奖,称其“临机决断,智破敌阵”,授“打坦克英雄”称号,记国际二等功。这一次,军报上白纸黑字印出了他的大名:苏吊蛋。 也正是这个名字,让他在国庆观礼后的一次政协小组会上,被毛主席“点名”了。会上,别人都在谈军国大事,他却捏着战友代写的稿子,磕磕巴巴地提意见:“新发的军装没领子,口袋也少,我们炮兵量测距的尺子都没地方揣。”会场里有人轻笑,可坐在第二排的毛主席却听进去了。 于是,便有了后来周恩来为他改名的一幕。那个土气的旧名已悄然消失,取而代之的是“苏兆丹”。可对苏兆丹自己来说,换个名字仿佛跟换件衣服一样,没什么大不了。 1955年,苏兆丹复员。组织上想留他在北京当军事教官,凭他的实战经验,教年轻人打炮绝对绰绰有余。可他谢绝了,选择回到太原,进了当地一家耐火材料厂当工人。 有人看到他腿上狰狞的疤,好奇地问起,他只淡淡一句“摔的”。那些用命换来的军功章,被他用布包好,压在了箱子底,再也没拿出来过。 他干过搬运工,后来厂里效益不好,又被调去掏粪。每天天不亮,他就背着粪桶,挨家挨户地敲门。有人替他鸣不平:“老苏,你好歹是立过大功的人,干这个不憋屈?”他摇摇头,吐出两个字:“干活。” 后来在车间,一次炉子漏火,火苗蹿起半天高,他第一个抄起湿棉被就冲了进去,出来时头发眉毛都烧焦了。工友们后怕得直掉泪,他却咧嘴一笑:“没事,咱得把砖烧好,支援国家建设。” 时间一晃到了2000年,抗美援朝五十周年,有关部门按着泛黄的档案,终于在太原一个老旧的宿舍区找到了他。工作人员找上门时,老人正蹲在屋檐下,安静地削着一小块木头。 听说要请他去北京参加纪念活动,他摆了摆手。围观的孩子好奇地问:“爷爷,你真打过仗啊?”他嘴角动了动,说:“就是一个活下来的兵。” 有人想为他写传记,他拒绝了;有人要为他报评英模,他摇头说自己“不够格”。晚年生病,子女想送他去大医院,他却坚持在小诊所凑合:“花钱少,能治好就行。” 老人走后,家里没留下任何值钱的东西。子女收拾遗物时,只找到一个没上锁的铁皮箱。箱子里,一枚褪色的朝鲜国旗勋章,一张周恩来亲笔改名的纸稿,以及他所有的军功章,就那样随意地放在一起。 从“苏吊蛋”到“苏兆丹”,这不仅仅是一个名字的改变,更象征着一个农家子弟成长为人民英雄的心路历程,他用朴实的行动证明,真正的英雄不在于轰轰烈烈的壮举,而在于一生的坚守。