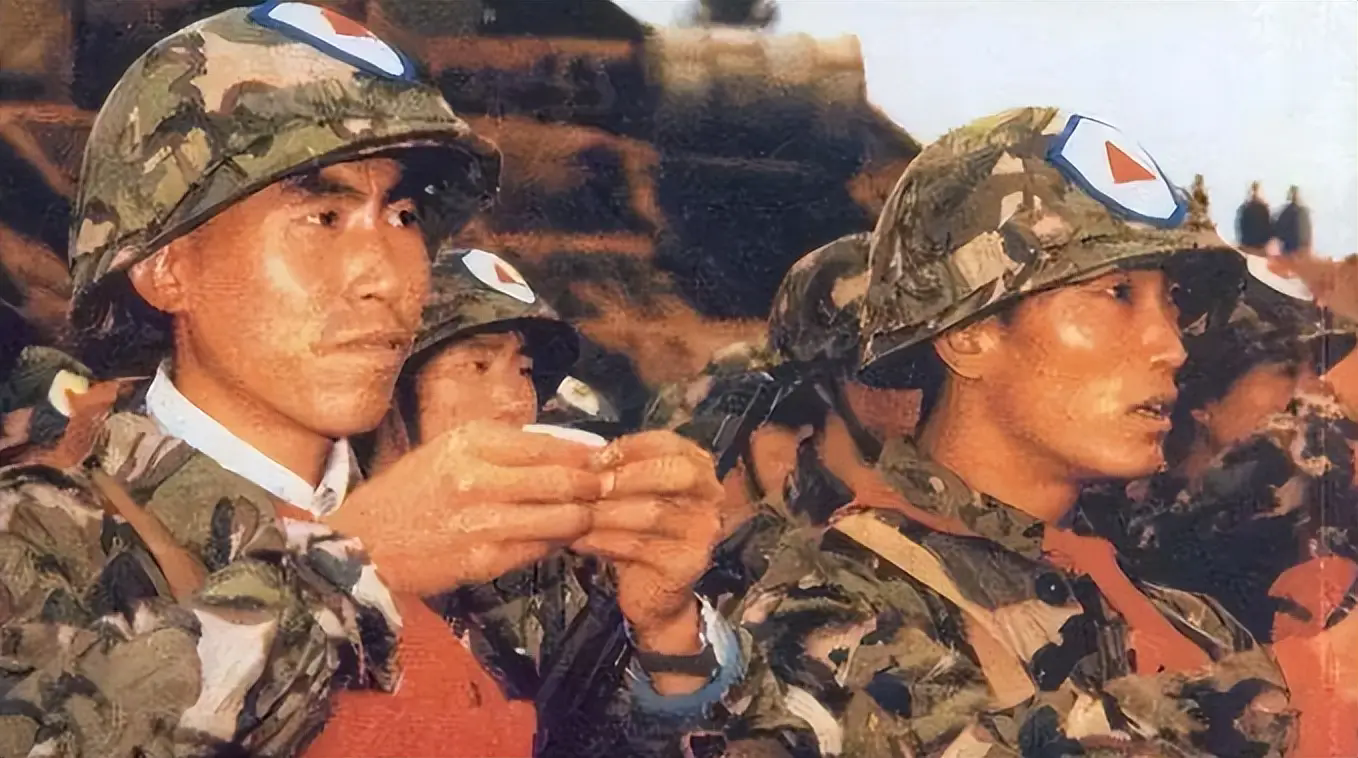

1951年,志愿军战士缴获了一挺新机枪,带到战场上却发了愁,没想到美军的机枪还“认生”,不愿意好好配合! 余新发,1920年出生在浙江宁波余姚一个普通农村家庭。家里穷,兄弟姐妹多,他小小年纪就得帮父母干农活,挑水、种稻,练就了一身力气。村里人常聚在老树下讲抗日的故事,余新发从小听这些英雄事迹,脑子里总想着有一天能为国出力。1950年底,抗美援朝的号召传到村里,他没多想,收拾了个小包袱就去报名参军,30岁的汉子,带着一股子热血上了火车,直奔朝鲜战场。 刚入伍,余新发被分到新兵连,训练苦得要命,每天扛着步枪跑操场,汗水把衣服湿透又晒干。他个子不高,但干活麻利,教官教的每个动作他都练得一丝不苟。训练结束,他被分配到20军58师175团3营机枪连,成了一名机枪手。机枪连是部队的火力支柱,他知道这活儿责任大,晚上常点着煤油灯拆枪、擦枪,熟悉每颗螺丝的位置。那会儿他领到一挺日式“92式”重机枪,家伙沉得像头牛,搬运得七八个人伺候,射速还慢得让人抓狂。 1951年4月,县里地区打了一场硬仗,志愿军把美军揍得丢盔弃甲,满地都是扔下的装备。余新发跟着部队打扫战场,捡到一挺美制M1919A6轻重两用机枪。这枪跟“92式”比,简直是天上地下,轻巧得像个大号步枪,射速快,搬起来也省力。他乐得合不拢嘴,赶紧和战友把枪抬回阵地。晚上,他借着火光把枪拆了又装,摸清了构造。这枪设计精巧,握柄贴手,适合快打快撤的战术,可惜弹药少得可怜,没法试射,只能靠摸索熟悉。 两个月后,千佛山阻击战开打,余新发带着这挺新枪上了阵地。任务是死守山头,挡住美军进攻,给主力部队争取时间。战斗刚开始,他架好机枪,瞄准敌群一通扫射,结果子弹全飞了,压根没打中人。他愣了一下,赶紧再试,还是不行,枪口抖得厉害,子弹跟放烟花似的四处乱飞。检查了一遍,枪没坏,他琢磨出问题:这枪太轻,连续开火时枪口老往上翘,根本压不住。 余新发没慌,凭着用“92式”的老经验,开始琢磨办法。他先试着用胳膊压枪管,想稳住枪身,可效果不好,子弹还是乱飞。战场上时间紧,他只能边打边试,改用短促点射,果然枪抖得少了,远处的敌人被精准撂倒。敌人靠得近了,他就用短促扫射,火力覆盖一片,效果立竿见影。经过几轮摸索,他彻底搞明白了M1919A6的脾气:远距离点射,近距离扫射,节奏掌握好了,火力又猛又准。 为了让枪更稳,他还动起了脑筋。用刺刀挖了点土,把枪架固定在土堆上,抖动果然小了不少。整个战斗中,他一会儿点射,一会儿扫射,火力压制得敌人抬不起头。枪管打得滚烫,他拿湿布裹着降温,继续开火。千佛山一战,余新发的机枪成了阵地上的定海神针,帮部队守住了关键防线,打退了敌人好几波进攻。 仗打完了,余新发回到宁波余姚老家,脱下军装,又干起了农活。推着独轮车在田里忙活,晒得黝黑的脸上总带着笑。他不爱提战场上的事,村里人问起来,他也只是摆摆手,说“打仗就是干活,干好了就行”。逢年过节,村里的娃娃围着他,他会拿出个旧水壶,讲讲那挺“认生”的机枪咋被他驯服的。晚年他身体不好,走路慢了,但还是爱下地干活,背影在田间显得特别踏实。