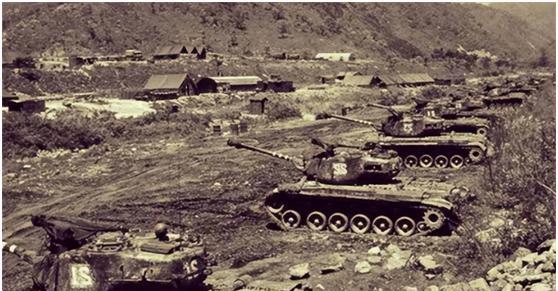

1951年,93岁高龄的前清朝海军总司令萨镇冰在得知志愿军成功击退美军并进攻韩国首都汉城的消息后,欣喜若狂,感慨万分,他曾担任清朝海军的最高统制(总司令),后来成为民国海军总长,再次晋升为国务总理。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1951年新年的第一个清晨,福州中山路的一幢老宅内,一位耄耋老人坐在收音机前,久久未语,窗外寒风凛冽,院中枯枝摇曳,忽然,随着广播中一则消息的传来——中国人民志愿军攻占汉城,他的双肩悄然颤动,眼眶泛红,泪水无声滑落,那一年,他已经93岁,他叫萨镇冰,一个几乎被时代湮没的名字,却在中国近代海权史上,铭刻着沉痛与血性。 他的记忆跨越了三个王朝,也跨越了同一地点的两个时代,五十七年前,正是从汉城出发,日军南侵,挑起了甲午战争,北洋水师覆灭,国家蒙羞,如今,志愿军以血肉之躯击退强敌,夺回曾经失守的尊严,这位老人的泪水,不只是为眼前的胜利而流,更是为了他那一代曾在冰雪中死守国门的战友,为那场至今刺痛民族记忆的失败。 萨镇冰1859年出生于福建福州,其家族可追溯至元代文士萨都剌,世代书香,他自幼聪慧,年少时即考入新设的福州船政学堂,那是晚清洋务派为图强设立的海军摇篮,他与邓世昌等人一同接受西式教育,学习航海、天文、炮术等课程,成绩名列前茅,1877年,他被派往英国皇家海军学院深造,彼时的伦敦是全球海权的中心,他亲眼见识了蒸汽铁甲舰的庞大威力,也深刻意识到中国海军的落后。 归国后,萨镇冰投身福建水师,1884年,中法战争爆发,法国舰队突袭马尾,福建水师几乎全军覆灭,他未能亲临战场,却目睹了败局的惨烈,这场战役深深烙印在他心中,成为他对海防之策反复思考的起点。 甲午战争爆发时,萨镇冰已是北洋水师中坚力量,担任“康济”练习舰管带,被派驻于威海卫南侧的日岛,这座弹丸小岛地势险峻,补给困难,却是清军防线的前哨,他带领百余士兵,在严寒中修复炮台,清除积雪,用热水解冻火炮,顽强坚守十一日,其间他高烧不退,几欲昏厥,仍不肯离岛,岛上粮弹告急,炮台被毁,仍负隅顽抗,他曾拒绝前来探望的夫人登舰,只留下“当我已死”的话语。 尽管最终日岛失守,但萨镇冰在该战中的坚守成为甲午战役罕见的抵抗亮点,他亲眼见证北洋水师覆灭,战友邓世昌殉国,刘步蟾、林泰曾等或战死、或自尽,他未选择自戕,而是在战后投身于残破的海军教育事业,担任烟台海军学堂校长,致力于培养新一代水师人才。 清廷覆灭前夕,他被任命为海军总司令,却也明白,朝廷已无力整顿军备,辛亥革命爆发,他率舰南下镇压,却在途中目睹武汉民众与新军并肩作战,动摇了立场,他默许舰队倒戈,避免了一场血战,民国成立后,他被任命为海军总长,并在1920年短暂代理国务总理,成为海军出身中少有的政要,他力图重建海军体系,改革军制,奈何政局混乱、军阀割据,改革终告无果。 萨镇冰曾在广东、福建等地倡办海事学校,推广海军技术教育,他重视后辈人才的培养,提拔过不少后来在抗战中表现突出的将领,他的侄辈方莹,在抗战胜利后主持接收日舰,为新中国海军建设奠定基础,另一位门生萨师俊,在武汉保卫战中英勇作战,虽重伤致残,仍坚持指挥,最终牺牲。 1933年福建事变中,年逾七旬的萨镇冰临危受命,出任福建省政府高等顾问,支持十九路军反蒋抗日,政局变幻,他很快辞职归隐,却未真正远离国家大事,抗日战争全面爆发后,他公开撰文批评国民政府抗战不力,呼吁全民团结,他虽无法再亲赴前线,却以笔为枪,鼓舞士气。 1949年,国共内战尾声,国民党准备撤往台湾,萨镇冰拒绝离开,选择留在家乡,他与200余名原海军官兵联名致电毛泽东、朱德,祝贺新中国成立,表达拥护,那年10月1日,他换上新做的中山装,坐在收音机前,听着开国大典的礼炮声,缓缓起身,行了一个标准的军礼,这个曾为北洋水师举旗的人,终于见证了一个全新的国家扬帆起航。 1951年朝鲜战线传来捷报,志愿军攻克汉城,他久久凝视地图,在甲午年的旅顺与1951年的汉城之间,轻声叹息,他常说:“那是我们跪下的地方,现在终于站起来了,”他的卧室墙上,挂着两幅地图:一幅是1895年《中日战局图》,另一幅是《朝鲜战线图》,那是他一生的两个坐标,也是一国百年荣辱的两端。 1952年春,萨镇冰在家中安然辞世,床头放着的,是最新一期的《抗美援朝战况简报》,他的遗言未曾留下,却在生命的最后岁月中,将一生的信仰写在了纸上,他曾提笔写下“海权”二字,如今已被珍藏于军事博物馆中,玻璃柜中倒映的是新时代中国海军舰载机的腾跃。