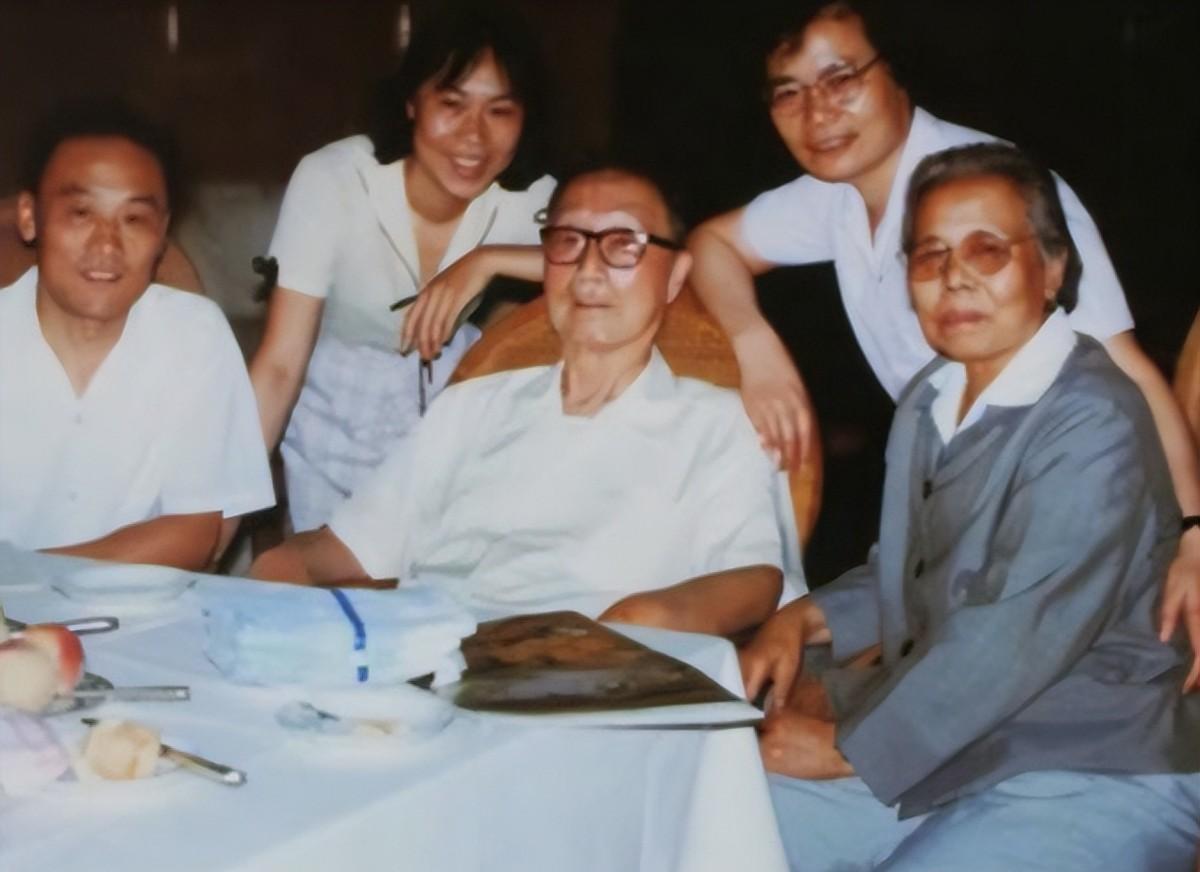

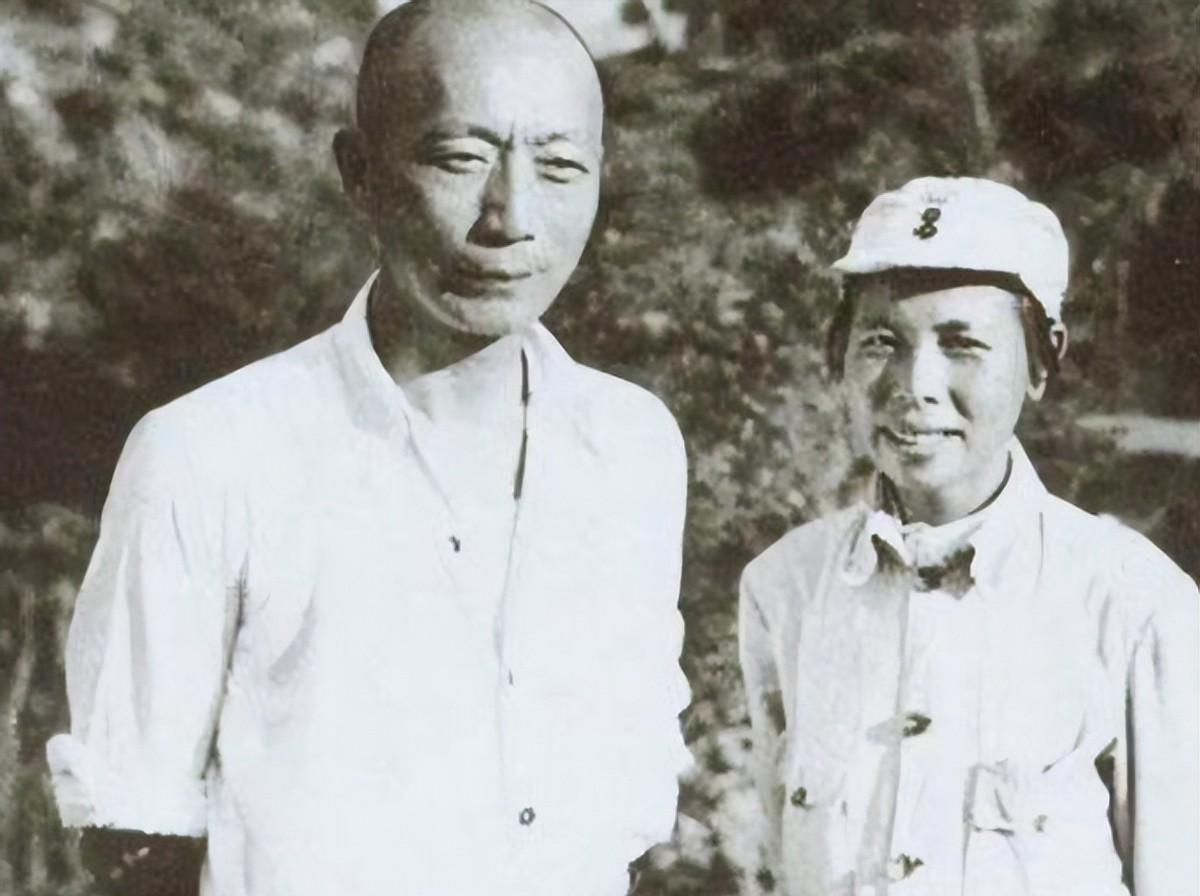

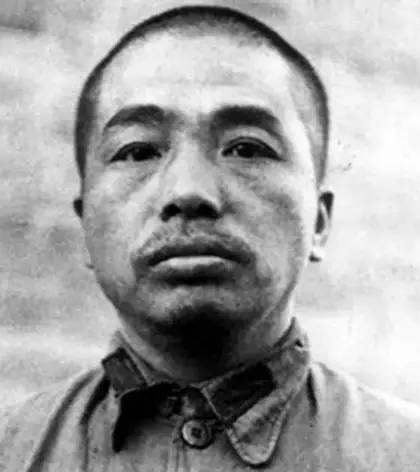

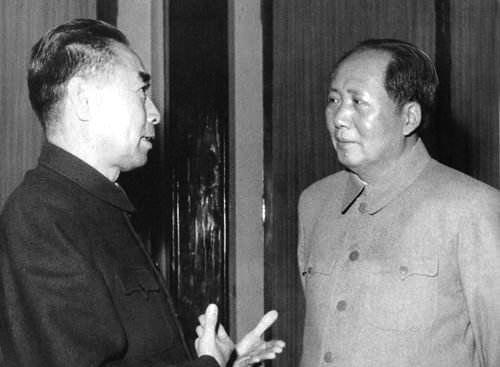

1976年毛主席溘然长逝,聂荣臻让杨成武转告叶剑英:要防止意外 “老杨,情况紧急,马上去春藕斋见叶帅,一刻也不能耽误!”——1976年9月10日清晨,聂荣臻扶着床沿,用并不洪亮却异常坚定的声音把杨成武叫到面前。 毛主席去世不到二十四小时,中南海里灯火通明。很多人刚从灵堂里出来,悲恸尚未散去,新的忧虑却已压在胸口:军队怎么稳住?“四人帮”会不会借机翻云覆雨?聂荣臻比谁都明白,天下大乱往往就在最高领袖突然辞世的那几天。于是他只说了六个字——要防止意外。 杨成武没多问,一口答应就冲出房门。门外的走廊灯光昏黄,他的皮鞋踢在地面,传出咚咚声,像当年在赣南山谷的冲锋号。那一年是1932年,他第一次见到聂荣臻。 当时红一军团刚南下闽西,薄雾笼着山坡,聂荣臻穿一件咖啡色皮夹克,拿望远镜站在山口。杨成武暗暗想:这位“喝过洋墨水”的新政委,气质真不一样。可真正让他折服的,是稍后的黄陂仙人桥伏击。敌人正面冲击32团阵地,烽火弥漫。聂荣臻按住他:“再等等。”又是短短三字,却比炮弹还沉。敌军全部露头后,“全团出击!”命令一下,白花花的刺刀泼洒下来,伏击瞬间成网。那一仗,杨成武记了一辈子。 四十四年后,在人民大会堂西侧的走廊里,杨成武忽然想起那句“不忙,不忙”。他相信聂帅这回依旧把握火候,只不过战场由闽西山林换成了政治迷雾。 推开春藕斋临时办公室的门,室内只有叶剑英和几位秘书。杨成武鞠了个略显僵硬的军礼,低声把聂帅的原话复述了一遍。叶剑英点了点头,眉宇间没露出半点诧异:“我也有同感,我们的想法是一样的,请老聂放心。”几句对答,历史的车轮轻轻调正轨迹。 叶、聂、杨三人配合并不陌生。1946年9月,平汉战场吃紧,聂荣臻派杨成武率六个旅南下吸引国民党,叶剑英则在解放区筹措武装物资。多年后,杨成武说:“和两位老首长并肩,就像坐在稳固的三脚凳上,再大的风也吹不倒。” 离开春藕斋时已近正午,空中仍弥漫灵堂的松柏香。杨成武快步穿过走廊,忽听背后有人叫:“杨司令,您先歇会儿,喝口水。”声音是年轻警卫员的。杨摆摆手:“水不急,得先回去给聂帅复命。”语调透着一种久经沙场的干脆,似乎每一次转身,都还能看到当年火网中的身影。 他边走边回忆,思绪早已跳回1933年。军峰山阻击战,红一军团机关差点被敌八师越墙而入。紧要关头,聂荣臻让各营饲养员、炊事员端枪守阵地,同时派人飞奔去找第四团。杨成武赶到,看见聂、林二人在碎石堆后面指挥,额头都是血泥。战斗结束,聂对林彪感叹:“成武救了我们一驾。”那句话在后来多次被提起,但杨成武总摆手:“没有聂政委的临机决断,我们连跑都跑不掉。” 也正因为这样的互信,许多艰险任务总与第四团结缘。飞夺泸定桥、攻占腊子口、七天奔袭娄山关,每一次看上去都像“九死一生”的赌局,却次次赢下——在枪林弹雨里,聂的冷静和杨的冲劲,就是最好的筹码。 时间推到1948年夏天,华北战场硝烟正浓。林彪电报中央,要东北野战军南下,需有人在平绥一带缠住傅作义。聂荣臻只用一句话就拿定主意:“还是成武。”第三兵团昼夜兼程,一个月后把傅系十个师粘在铁路线上。美联社记者给那场行动起了个听着像标题党却不失准确的句子——“绞杀性进攻”。 建国以后,两人岗位分散,却依旧常有往来。1951年,志愿军在“三八线”东段正面顶住美陆战一师南推,杨成武在5号高地上拿着望远镜观察阵地,他的作战方案里有一条写着“小型穿插、近距捕歼”,那是当年聂荣臻在冀中平原总结的夜袭套路。战斗结束,美军遗留了二百多辆坦克的残骸。杨成武把战报电报番号写成了“送老首长看看”。聂回电仅一句:“火候掌握得不赖。” 然而岁月不会永远顺风。1969年珍宝岛对峙,杨成武因“炮声太近”被推到风口浪尖,一度失势。那年冬天的北京极冷,他被安排“休息”,外间流言四起。聂荣臻虽在导弹科研口忙得脚不沾地,却一次次托人带信:“多看点书,身体要紧,总有用你的时候。”若非亲历,很难相信一个元帅会把一名大将的安危挂在嘴边十几年。 风雨过后是柳暗花明。1974年11月,杨成武恢复副总参谋长职务,当晚便去了西郊解放军总医院看望已做心脏手术的聂荣臻。刚走进病房,聂就故作严肃地说:“少来套近乎,赶紧把部队情况给我讲讲。”杨成武苦笑,口里报数字,心里却感慨——有些牵挂,比血管里的血还执拗。 回到1976年的夜幕,中央军委会议结束,人们从怀仁堂陆续出来,杨成武最后一个离席。他抬头望见屋檐下的灯笼轻轻摇动,想到白天那趟飞奔、想到聂帅仍躺在西山休养所里未合眼,忽觉肩头沉得不同往常。短短一天,他两次穿梭于悲痛与警戒之间。友人事后问他累不累,他摆手:“这是老兵最后一班岗。” 所幸情势稳定下来。十月初,“四人帮”被擒,政局落袋为安。“防止意外”四字完成了使命,很快淡出公开话语。一年又一年,这段小插曲甚至不在多数回忆录里出现,却被杨成武牢牢记住。