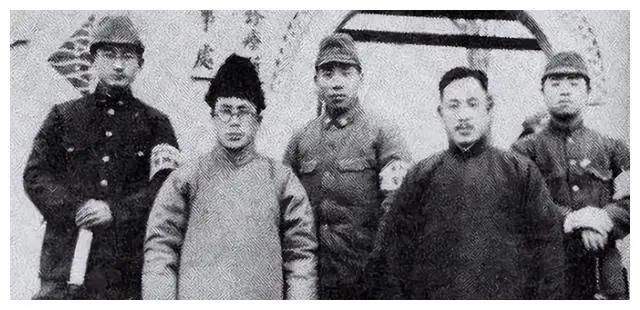

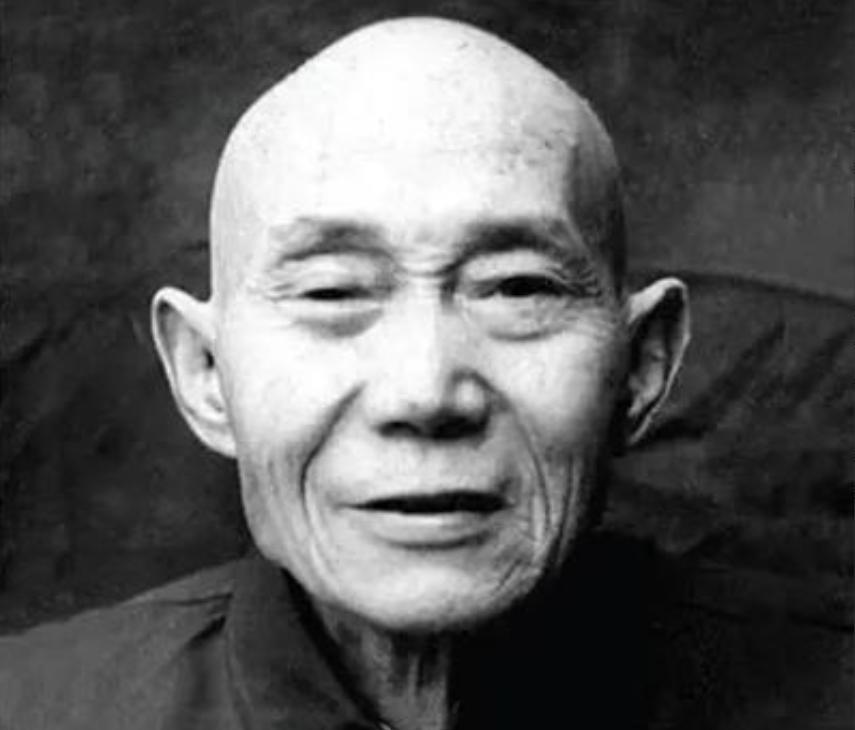

1943年,新四军团长汤景延叛变,打死3名新四军战士后,带着600多人投靠日军,有人建议杀了他,粟裕却说:“谁也不许动他!” 战争年代,叛徒是最让人咬牙的角色。尤其当这个叛徒不仅背叛,还带走整整一个团的人马,还打死自己人,还去投靠了日本人。更让人难以接受的是,当大多数人磨刀霍霍准备报仇雪恨时,粟裕却突然叫停。他说,不许动他,谁也不许动他。 这不是宽容,也不是仁慈。这是战争逻辑中最极端的冷静。 时间回到1943年春天,苏北战局吃紧。日军在六塘河附近发动大规模“清乡”作战,意图扫荡新四军根据地。新四军部署紧张,前线频繁调动,各地武装整合编制。就在这个节骨眼上,一位叫汤景延的自卫团团长引起了关注。 汤景延,出身地方武装,跟新四军有合作,有编制,有装备。但他一直对共产党掺沙子,嘴上喊口号,骨子里却心浮气躁。此人能力不差,枪法不错,带兵也有一套,但政治觉悟不牢靠,一直是组织盯防的对象。 1943年4月初,汤景延忽然表现得特别积极。他加强巡逻,主动汇报,甚至请求增援。上级以为他终于“靠拢组织”,给了他更多自主权,也批准他统管周边几个据点。 谁也没想到,这其实是他布的一张局。 4月15日,清晨时分,汤景延突然发动。他以“演习”为名集合部队,以“敌袭”为由制造混乱。当日清晨,他亲手枪杀了3名坚持抵抗的新四军战士,向部队宣布:“全体投敌!” 600多人,带着枪支、粮草,连夜向日军据点方向移动。半路上,他还安排几名亲信化装成“我方押送战犯”的模样,逼真得让日军都以为是“诚意投诚”。 这一变故,很快传到新四军苏中区司令部。情报送到粟裕案头的时候,他刚从前线回来,疲惫还未褪尽,一听说“汤景延带队投敌”,整个人沉下脸来。 部队愤怒了。有人提议,调特战队,直接暗杀;有人提出,发动群众围剿;还有人想趁夜突袭,把人抓回来当场枪毙。 但粟裕没有点头。他只说了一句话:“谁也不许动他。” 这话让人不解。面对血淋淋的背叛,面对战士们的尸体,为什么不杀? 粟裕没解释,他只是命令部队停止追击,稳住阵地,严防信息外泄。 实际上,他已经意识到问题比表面更复杂。 汤景延不是简单投敌。他是有备而来,他是演给所有人看的。他手段老辣,用苦肉计打掩护,用伪装骗日军,甚至连手下很多士兵都被蒙在鼓里。他不是怕死,他是赌,赌日军需要一张“投降样板”。 粟裕明白,如果现在动手,只会坐实这张“投诚招牌”,还可能让更多基层动摇。而且汤景延掌握不少军中布防细节,一旦现在就斩杀,不仅拦不住他人行动,还可能打草惊蛇,牵连无辜。 所以他按兵不动。表面是放过,实际是布局。 消息传出后,汤景延确实放松了警惕。他对外宣称:“粟裕不敢杀我”,甚至主动与日军联系,请求建立“苏北和平保卫大队”,自封司令,开始在日伪媒体露脸,炒作“改邪归正”戏码。 但这场秀很快冷了场。他带过去的600多人,三个月后就所剩无几。有人逃跑,有人被清洗,有人死在日军手里。汤景延自己也发现,日军并不真正信任他。每次开会,他都被安排坐在末位,每份文件都要逐字检查。他想做的伪军改革计划,一个都没批下来。他喊的“抗共救国”口号,没人当真。 最要命的是,他开始被曾经的兄弟“孤立”。 新四军对外封锁消息,不追杀、不骂街、不宣传。汤景延成了“没有人追、没有人信、没有人用”的孤独样本。他不甘,试图拉拢旧部重组武装,结果无人响应。他投靠的日本人,也开始怀疑他的忠诚,干脆安排专人盯梢,彻底架空。 到了1944年,他完全失去控制权,被降职、被迁移、被边缘。战后,他试图逃亡,途中被日军自己“清理门户”,消失在档案和报纸之外。 粟裕始终没下追杀令。他知道,这种人最怕的不是子弹,而是被全世界遗忘。 多年后,研究这段历史的人发现,当时的内部通报中,粟裕在批示里写下这样一句话:“要让叛徒变成警示,不是烈士。”这句话被档案馆收录,是对那场“叛变风暴”最冷静的处理。 粟裕不是不恨,但他更懂得权衡。他明白,一枪可以报仇,但动乱带来的代价,远比复仇更重。 汤景延这一跳,没砸死人,却砸穿了自己的未来。他想借日军翻盘,却连个底牌都没留住。他当初以为投靠是路,结果只是一场更大的迷失。 而粟裕,只是静静看着,冷静处理,然后继续打仗,继续布局,继续赢下那些真正能决定未来的仗。 战争中,真正的胜利不是杀掉所有敌人,而是让敌人知道,他们从来没有赢的机会。汤景延,就是那种从头到尾都没赢过的人。 这就是战争。这也是人性。最锋利的刀,往往不是架在脖子上的,而是藏在你信心崩塌之后的寂静里。粟裕没开枪,但那句“谁也不许动他”,其实比任何子弹都致命。