1940年,500多名女学生忐忑地被带到日本军营,日军却端出烧饼亲切地说:别怕,

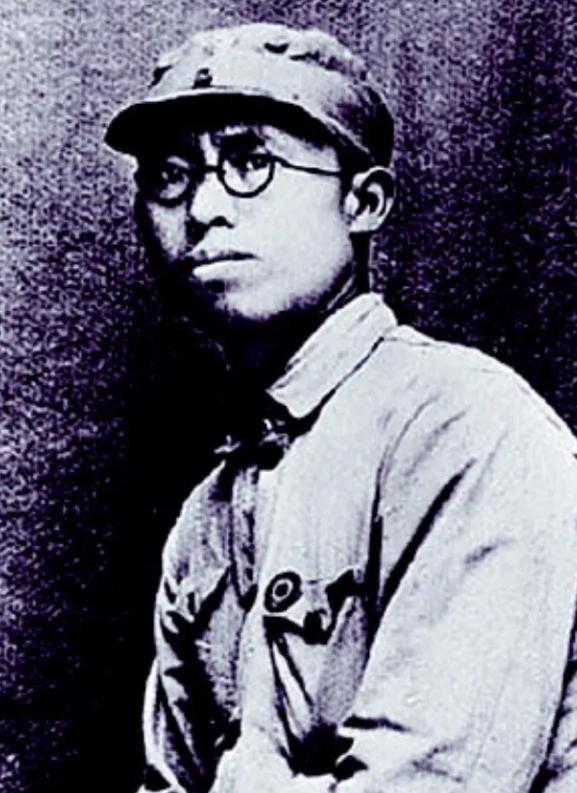

1940年,500多名女学生忐忑地被带到日本军营,日军却端出烧饼亲切地说:别怕,吃饱就送你们回家。饭后日军真的送大家回去,却没想到,这只是噩梦的开始。1940年,地点是吉林的抚松县。当时东北已经在日本人手里沦陷快十年了,伪满洲国就是个幌子,老百姓过的是什么日子,不用我多说,大家心里都有数。那天,抚松县师范中学的课堂里还跟往常一样,传出朗朗的读书声,可突然间,一队荷枪实弹的日本兵就踹开了校门。他们二话不说,冲进教室就开始抓人,专门挑女学生。老师们想上去拦,直接就被枪托砸倒在地。就这样,全校将近500名女学生,像小鸡一样被粗暴地赶上了几辆军用卡车。车开走的时候,整个县城都慌了。家长们哭天抢地,跑到日军驻地要人,换来的只是一顿毒打和“滚”的呵斥。那些天,抚松县的天都是灰的。女儿被抓走,是死是活都不知道,搁谁身上都得疯。大家心里都清楚,落到日本人手里,特别是年轻姑娘,那后果简直不敢想。就在所有人都陷入绝望,以为再也见不到自家孩子的时候,奇迹发生了。几天后,这些女学生居然陆陆续续地自己走回来了。人是回来了,但一个个都丢了魂儿似的,浑身脏兮兮的,眼神里全是恐惧。家里人赶紧拉着问长问短,检查身上有没有受伤。奇怪的是,除了受了些惊吓,饿了几天,身上并没有受到凌辱的痕跡。学生们断断续续地拼凑出了这几天的经历:她们被带到一个大仓库里,关了一天一夜,没吃没喝。就在大家以为最坏的情况要来临时,第二天,日本兵打开门,搬进来的不是刑具,而是几大筐热乎乎的烧饼。一个日本军官还操着生硬的中国话,笑眯眯地说:“姑娘们,不要怕,吃吧,吃饱了,就送你们回家。”那个场景,一群饿坏了的年轻女孩,看到吃的,大部分人哪还顾得上别的,抓起来就往嘴里塞。当然,也有警惕性高的,知道“黄鼠狼给鸡拜年,没安好心”,把烧饼扔在地上。可马上,黑洞洞的枪口就顶在了她们的脑门上,逼着她们必须吃下去。等所有人都吃完了,日本兵就撤了,连仓库门都没锁。姑娘们战战兢兢地走出去,发现外面真的一个看守都没有。于是,她们互相搀扶着,拼了命地往家的方向跑。事情到这儿,透着一股说不出的诡异。日本人费这么大劲,就是为了请学生们吃顿烧饼?谁都不信,可谁也想不通他们葫芦里卖的什么药。但不管怎么说,孩子能平安回来,已经是天大的幸事了,大家也就暂时把这事儿放下了。可谁也没想到,这根本不是什么幸运,而是一场精心策划的、针对整个县城的无差别屠杀的序幕。女学生们回家休整了两天,刚回到学校,恐怖的事情就开始了。几乎是同一时间,这近五百名女学生开始出现相同的症状:浑身奇痒,皮肤上长出大片鲜红的皮疹,然后高烧不退,眼睛充血。整个人看着就像从地狱里爬出来的恶鬼,特别吓人。这下子,家长和学校彻底慌了,赶紧把孩子们往医院送。可真正的噩梦才刚刚开始。这种病,传染性极强。很快,那些照顾过女学生的父母、接触过她们的同学老师,甚至给她们看过病的医生护士,都开始出现同样的症状。一场前所未有的瘟疫,就这样在抚松县瞬间爆发。当时的医疗条件,连这是什么病都搞不清楚,更别提治疗了。县城里,每天都有成百上千的人倒下,一座平静的小城,迅速变成了尸横遍野的人间地狱。哀嚎声、哭喊声,响彻了抚松的上空。直到这时,人们才幡然醒悟,日本人根本不是发善心,那几百个女孩,从头到尾就是他们移动的“病毒培养皿”和“投毒器”!后来经过确认,这场瘟疫,正是传染病里极为凶险的“斑疹伤寒”。而这场灾难的幕后黑手,就是那个臭名昭著的、连魔鬼都自愧不如的部队,侵华日军第七三一部队。更让人愤慨的是,这群恶魔的头子,731部队的部队长石井四郎,在日本战败后,用他那些沾满中国人鲜血的实验数据,和美国做了交易,换取了自己和手下所有核心成员的豁免,没有受到任何审判,最后安然无恙地病死在自己家中。罪恶没有被清算,遗毒还在继续。日本投降时,731部队在东北仓皇撤退,来不及销毁的细菌和毒气弹就地掩埋。直到1950年,齐齐哈尔的工人在施工时,还挖出了他们留下的毒气罐,造成了数十人感染。时至今日,我们都不知道,还有多少这样的“魔鬼遗产”埋藏在东北的黑土地下,随时可能再次伤人。