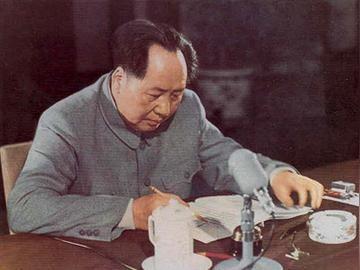

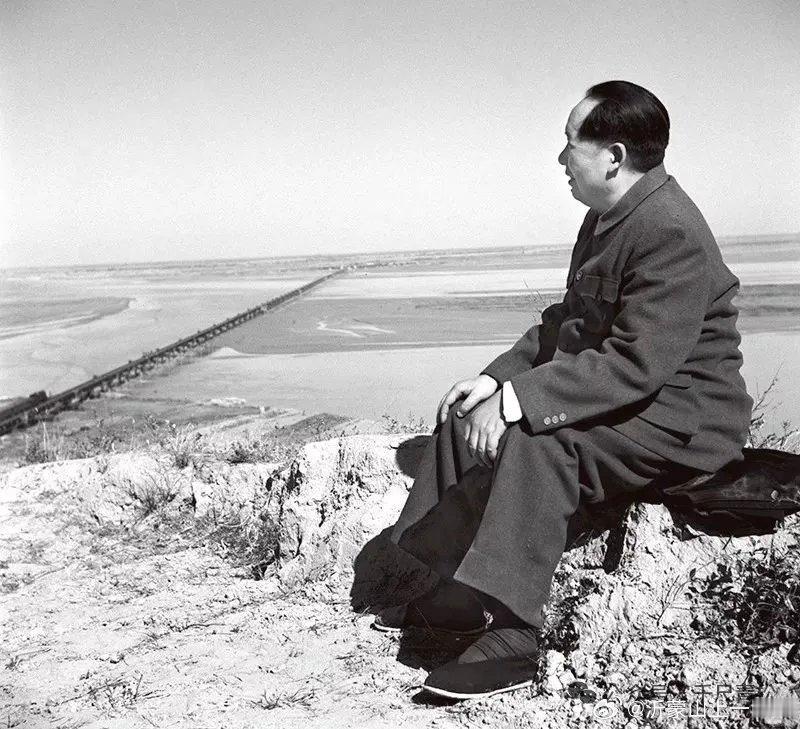

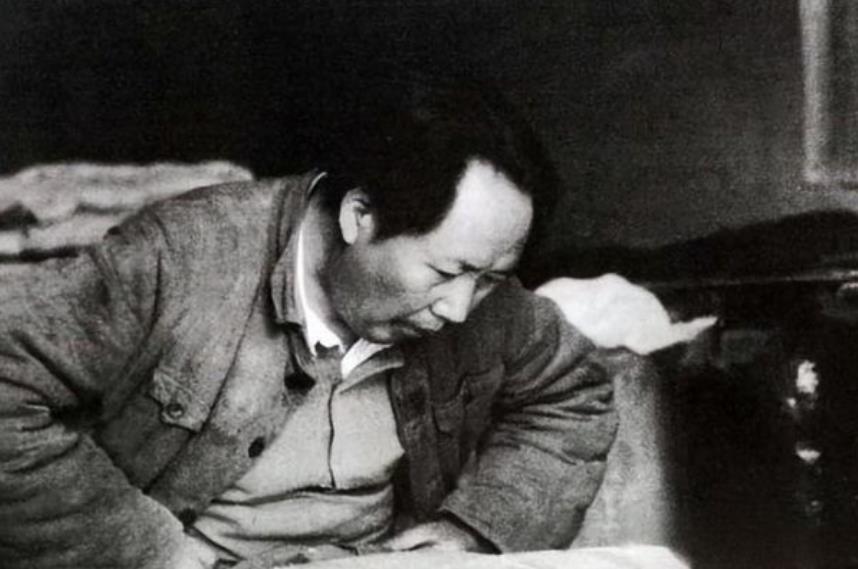

1975年,毛主席说过一句话,周总理没听懂,特地向赵朴初请教,这才知道了什么意思,那么,毛主席说的那句话是什么呢? 鸠摩罗什早在南北朝时期便以译经而闻名,他不仅将大量佛经译成汉语,还形成了极为深远的思想影响。 他提出“学我者病”,意思是学习不能停留在模仿,若不融入自己的理解与创造,便会陷入僵化的境地。 正因如此,他被尊为一代高僧,他的学识和贡献使得佛教在中国的传播进入全新阶段,他不仅仅是译者,更是思想的开拓者。 毛主席之所以引用这句话,是有着深刻用意的,几十年来,中国革命经历了无数曲折与挑战,其中一个反复出现的问题就是教条主义。 有人对马列主义死记硬背,却不会根据中国的实际情况去运用,这样的方式使得革命多次陷入危机。 毛主席深知照搬外国经验只会让事业停滞不前,他要提醒所有人,学习是必要的,但必须结合自身实际。 “学我者病”这四个字在当时引起强烈震动,人们意识到,毛主席并不是在回顾往事,而是在向未来敲响警钟,他看到了危险,也看到了问题。 革命不容有半点机械模仿,否则就会陷入困境,齐白石曾经说过“学我者生,似我者死”,他强调艺术创作要有自我风格,不能一味模仿。 毛主席引用鸠摩罗什的警句与齐白石的话遥相呼应,不同领域的结论却有着相同的核心:盲目的复制,只会走向失败。 对于中国革命来说,这一点尤其重要,西方国家有自己的制度和道路,但中国的国情与历史完全不同,如果简单照抄西方的制度,就会导致严重后果。 早期的革命者中,就有人陷入这种误区,他们熟读经典,却不了解农民和土地的真实状况,把理论当成万能公式,结果屡屡碰壁,毛主席亲眼目睹过这些惨痛教训。 因此,当他在生命的最后阶段再次提出“学我者病”,这不只是学术上的思考,而是血与火的经验总结,他用最简练的语言把几十年的斗争成果浓缩成一条警示。 他要提醒所有人,革命必须立足自身,不可盲从,这句话传出后,许多人陷入沉思,干部们反复揣摩其中的含义,感到既熟悉又震撼。 他们明白,毛主席是在告诫大家不要走回头路,不要再把教条当成法宝,革命需要理论,但理论必须同实践结合。 当时周恩来因病住院,未能亲耳听到毛主席的原话,他通过转述知晓后,感到难以完全理解,便请学者赵朴初加以解释,赵朴初熟悉佛教典故,很快道出了本意。 他指出,鸠摩罗什的意思就是提醒人们:学习若只会模仿而没有自己的创造,就会成为累赘,甚至成为害处。 周恩来得知释义后,心中更加坚定,他清楚毛主席并非偶然引用,而是要在最后的日子里再一次强调独立自主的重要性,他明白这对中国的未来具有非同寻常的意义。 历史的回声在这一刻汇聚,鸠摩罗什的智慧穿越千年,被毛主席借用,成为政治斗争中的利器,齐白石在艺术领域的经验也为这一思想提供了佐证。 三者虽处不同时代、不同行业,却在“反对盲从”这一点上达成共识,毛主席的四个字成为当时最具震撼力的警告,干部们从中看到了现实问题的影子,也感受到了压力。 革命并没有终点,建设的道路依然漫长,如果思想僵化,必然会走入死胡同,人们意识到,唯有不断探索,才能保持前进。 回顾整个过程,毛主席在无数次会议上都强调过反对教条主义,但在生命最后阶段,他选择了“学我者病”来作为总结。 这种浓缩的语言,仿佛是他毕生经验的最后嘱托,他知道理论一旦变成口号,就会失去力量;学习一旦变成模仿,就会成为枷锁。 人们在听到这句话后,普遍感受到一种沉重的责任感,他们不得不重新思考:怎样在未来的道路上避免重蹈覆辙,怎样才能让理论真正发挥作用。 很多干部在之后的工作中,不再满足于复述经典,而是更加注重实践的探索,这正是毛主席期望看到的局面。 毛主席的用意极为深远,他希望所有人都能明白,中国的道路不能照搬他人,必须由中国人民自己走出来。 哪怕是马列主义这样的革命法宝,也不能成为僵化的教条,而必须转化为解决中国问题的具体方法。 鸠摩罗什的学识与远见,使他成为佛教史上的巨人;齐白石的经验,使他成为艺术领域的宗师;毛主席的总结,使他在革命实践中留下了警钟,三者共同证明,独立思考才是真正的生命力。 在那个年代,这四个字给无数人留下了深刻印象,它提醒所有参与者,学习不等于模仿,传承不等于复制,每一个人都感受到了这句话的力量,也意识到其中蕴含的风险。 最终,这句话成为毛主席晚年最具分量的遗言之一,它凝结着他的经验,也昭示着一个真理:任何事业,若只是照抄照搬,终将失败,只有在独立探索中,才能找到生路。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:《你是这样的人——回忆周恩来口述实录》)