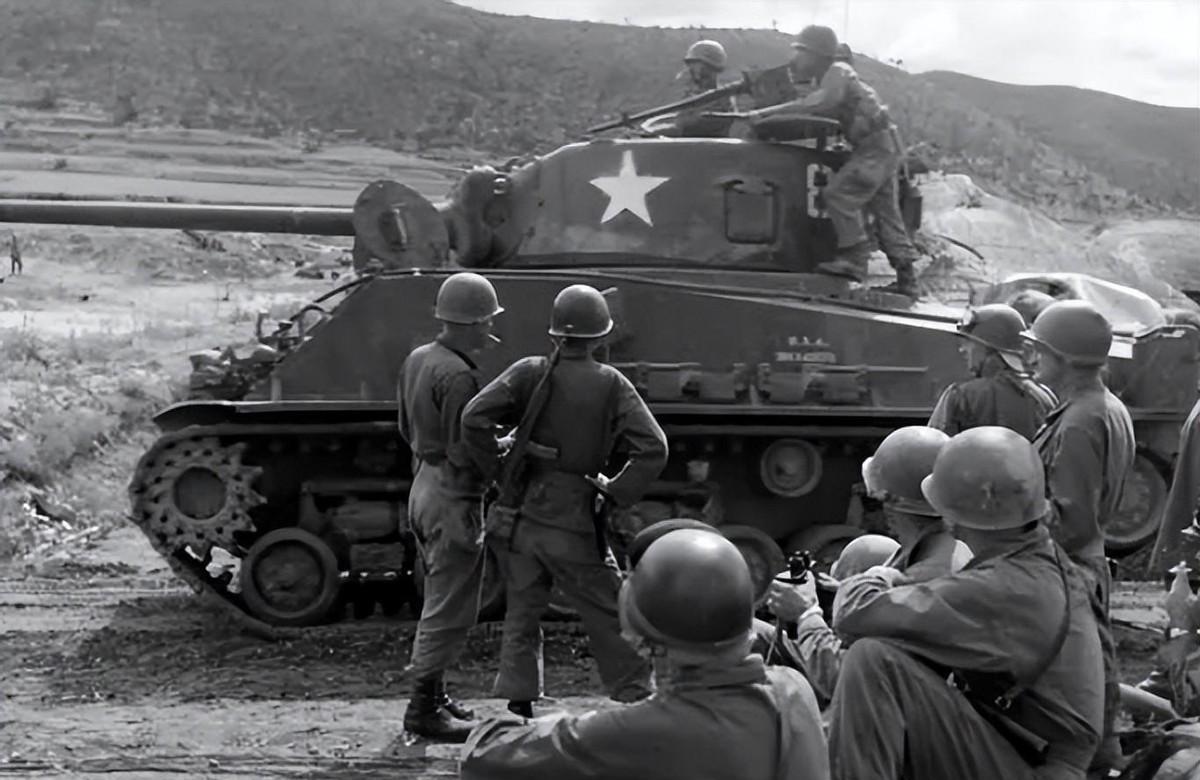

李奇微上位后,一度让20万志愿军陷入绝境,彭总无奈使出悲壮一招 1950年12月26日拂晓,李奇微乘C-54运输机降落在汉城机场,他在舷梯口抖了抖军大衣,第一句话是:“给我一支能跑得动、能咬得住的部队。”沃克将军前一天车祸身亡,第八集团军换帅,美军、韩军与志愿军的较量就此步入全新的节奏。 那时第三次战役硝烟尚未散尽,志愿军的尖刀一路抵至三七线,但体能枯竭、后勤吃紧的问题同时暴露。李奇微先摸底,他把缴获的志愿军工兵地图摊在指挥车盖上,连看三遍,得出两个推论:夜袭、短促。随后,他推出别出心裁的“磁性战术”——主力不硬碰,用装甲、火力拉扯,把对方拖疲再一拳砸下去。 1月初的新年攻势,是磁性战术的第一次实战。美军步坦混合纵队在宽阔公路上交替掩护,志愿军却要在乱石、冰雪中夜行。双方速度差拉大,20万志愿军被撕成三个方块,最危险的一块守在汉江南岸。空中侦察照片显示,他们的弹药堆比两周前少了一半,帐篷却多了不少——这是休整,不是进攻的姿态。 1月27日深夜,平阳里志司洞口灯火通明。彭德怀向北京发电:“敌若再北进,我军桥头阵地难保。”电报里列出三策,并暗含一个事实——可用兵力已濒极限。毛主席次日回电只十四个字:“阵地不能丢,敌进我必打。”命令简短,却堵死了后退的可能。 会后,彭德怀站在油灯旁沉默数分钟,忽然对张震说了一句:“西顶东放。”这四个字成为第四次战役的骨架。布置很冒险——西线两军硬扛敌主力,东线则放出空隙,把齐头并进的美军引成鱼贯,一旦拉长,东侧诸军再合围。换言之,为了赢,必须有人在西侧做钉子,哪怕碎裂。 38军和50军抽中这根签。农历腊月二十,38军军长梁兴初在韩屋前备课,给团营主官画沙盘。末了,他拍着地图说:“别人过春节,咱们过鬼门关。”听来像笑话,其实是残酷预判。 2月8日凌晨,仁川港口雾气未散,美空军B-26开始第一轮封锁轰炸,随后坦克营沿金浦机场方向穿插。志愿军的布鞋踏不出推土机压出的防滑纹,只能靠地形和夜色。第一昼夜,50军阵地就出现缺口,坦克炮火把工事剖开,尘灰里能闻到焦土味。缺乏反坦克手段的情况下,他们索性把加农炮顶到阵地前沿,直瞄齐射,炮管烫得通红,仍死死咬住河堤。 最惨的当数350.3高地。第38军114师342团1营坚守七昼夜,每昼夜迎敌两到三波,火箭筒打光后改用手榴弹埋地、步枪打履带。最后仅剩四人还在射击。美军记录里写道:“此等抵抗,近似疯狂。”然而正是这份“疯狂”拖住了骑1师,李奇微的齐头并进不得不压缩至三路。 西线苦撑十一天,东线终于抓到机会。40军、39军配合朝鲜人民军在元山方向折回,咬住南进之韩军两师,美军救援不得不改向。李奇微后来在回忆录里写:“志愿军像布条,在西侧被拽得极细,却仍旧不断。”这根“布条”,正是西顶东放的关键。 2月17日,东线歼敌告捷,战场主动权重新落到志愿军手中。西线38军、50军却已弹尽粮绝。统计显示,50军27个营只剩7个能数得出排的番号,38军334团、336团干部阵亡到连排一级几乎真空。彭德怀在战报里加了一句:“百无一用是心疼。”语气克制,却藏着说不完的酸楚。 作战结束后,汉江南岸留下密密麻麻的弹坑和野战墓碑。李奇微认真翻阅交战日志,他苦笑:“磁性战术一度奏效,还是让那位‘中国的拿破仑’挖了坑。”至于彭德怀,不久后在局部总结会议上只说一句:“悲壮,但值得。”随即让部队转入构筑纵深工事,准备春季会战。 汉江南岸阻击战的战略价值,在于用可控的牺牲换取了东线歼敌的可能,也让美军认识到:即便拥有坦克、火炮、飞机,只要夜幕落下,对手就敢贴身肉搏。此后,美军再不敢轻言齐头并进。 战争是冰冷的数字累加,也是血肉之躯的抗衡。38军、50军用高昂代价稳住了桥头,李奇微则从胜势跌入拉锯。双方都有收获,也都品尝苦涩。历史在2月的寒风里写下残酷答案——装备差距可以拉近,意志差距却难以抹平,这,也是汉江南岸留下的最深刻注脚。