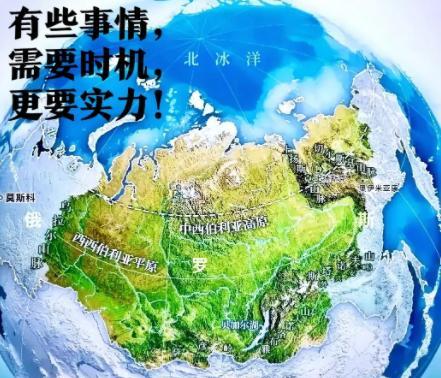

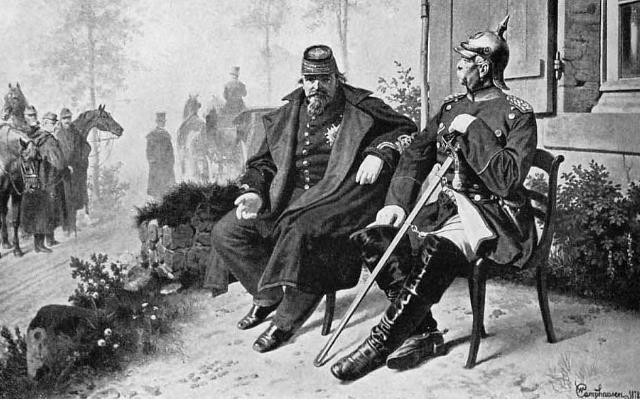

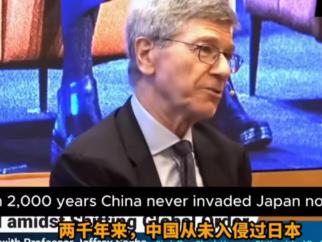

欧洲又开始整活了!据法媒表示,鉴于中国邀请了俄罗斯总统普京出席9.3阅兵仪式,欧洲国家外交官已在考虑集体拒绝出席。 近来,一则关于欧洲多国外交官可能集体缺席中国某纪念活动的消息,引发了广泛讨论。其表面理由,直接指向了受邀名单中的俄罗斯总统。 这一外交姿态,在许多观察者眼中,是一种不合时宜且可能伤害自身的策略。它反映出欧洲在全球格局剧烈变动时期,适应全新现实过程中的艰难。 当今欧洲对中国外交自主权的指责,与它们自身的历史行为形成了鲜明对比。这种从昔日“侵略者”到今日“局外人”的地位转变,本身就充满了巨大的落差。 回望1900年,包括英国、法国、德国、意大利在内的欧洲强国,曾以联合军事行动的方式聚集在北京,凭借军事优势强行打开了中国的大门。 而如今,它们似乎只能通过拒绝受邀出席活动来刷一下存在感。今日提及这段往事,更多被解读为寻求国际关注,而非单纯追溯历史恩怨。 更加讽刺的是,当年从北京一座被毁皇家园林中掠走的赃物,至今仍在大英博物馆和卢浮宫的展柜中公开陈列。 欧洲在第二次世界大战中的角色也颇为复杂。有的被美化为坚定的“抵抗者”,有的则像法国一样在42天内迅速投降,而意大利更是轴心国的帮凶。 现在,这些国家却将自己塑造成“正义的化身”,去指责中国邀请二战盟友的正常外交举动。 然而,当中国邀请反法西斯盟友参加纪念活动,却被视为一个严重的“政治问题”。这种“只许州官放火”的逻辑,与1900年它们瓜分中国时的嘴脸并无二致。 有人提及1939年欧洲的绥靖政策,警示了盲目跟从可能重蹈覆辙的历史教训。唯一的区别在于,今日中国的实力已远非当年的义和团可比。 欧洲国家心知肚明,中方邀请俄罗斯,本是纪念反法西斯战争胜利的常规外交举动。对俄罗斯总统出席的所谓顾虑,更像是掩盖真实意图的借口。 在那场战争中,苏联红军付出了2700万人的巨大牺牲,仅斯大林格勒一役就有112万人阵亡。这份沉甸甸的牺牲,其份量超越了任何形式的“政治正确”。 在看似强硬的外交声明背后,欧洲的实际考量远比表面说辞要精明得多。它们深谙与中国及俄罗斯之间盘根错节的实质经济利益。 一边抵制中国的阅兵活动,一边又热切期盼着来自中国的电动汽车和光伏板订单。这种精神分裂般的矛盾,凸显了经济实用主义与政治表态之间的巨大张力。 归根结底,拒绝出席并不能真正解决欧洲自身面临的能源危机或通货膨胀等棘手问题。 欧洲多国国内复杂的政治生态,也深刻影响着它们的外交决策。一些政党试图通过展现反俄反华的强硬立场,来提升自身影响力并争取选票。 德国绿党便是如此,而法国的极右翼政党也借机批评现任政府,呼吁采取更强硬的立场,因为它们无需承担实际的执政责任。 这些政客清楚,外交姿态无法解决现实困境,但这种做法能暂时转移民众对国内问题的注意力。欧洲民众正为每升2.5欧元的油价而苦恼,需要一个情绪的宣泄口。 法国总统马克龙曾高调呼吁“减少对美依赖”,但随后就被美国总统拜登召见。 有观点认为,欧洲政客表面威风,实则常受他人控制,缺乏真正的独立性。德国前总理默克尔就曾私下抱怨,说当前的欧盟“像一群没主见的应声虫”,这反映出内部对于集体决策缺乏独立性的普遍担忧。 当然,也有不同的声音。斯洛伐克总理菲佐就曾强硬回击欧盟的警告,拒绝所谓的“敲诈”。他提及1939年的历史,暗示当年绥靖政策的教训,警示今日盲从的风险。 英国在脱欧后,其外交姿态变得更加微妙。它既不敢随欧盟起哄,又不敢违逆美国,索性保持沉默,在国际舞台上更像一个局外人。 与此同时,欧盟内部的小国处境更为艰难。 值得注意的是,美国总统特朗普选择在与波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基举行工作会议。此举被解读为意在为欧洲国家划定一条清晰的外交红线。 这场外交风波,深刻地揭示了欧洲在全球格局重塑过程中,影响力日渐式微的现实困境。它们看到中俄在国际舞台上合作日益紧密,而自身却深陷能源危机与政治分裂的泥潭。 面对中国如今的综合实力,以及其遍布“一带一路”沿线的伙伴网络,欧洲的“集体缺席”早已不具备百年前的威慑力。 当欧洲普通民众已对政客的言论感到厌烦,并清楚认识到自己的日常生活用品大多来自中国时,欧洲的领导层正面临着前所未有的挑战。 有的网友认为“93大阅兵是中国人给自已的告白!大中华被欺负的年代永记在心,不能重演!強我中华,扬我国威!” 除此之外还有网友觉的“欧洲这帮人自作多情!谁邀请你们出席来?觉得自己像个人物!作为大哥的特大总统都没把你们正常对待,还想在9.3这个节点上找点存在感” 这种源于“酸葡萄”心理的表演,除了能刷一点可怜的存在感之外,似乎已别无他法。若欧洲无法及时调整其外交策略,恐怕将在新的全球合作版图中,错失扮演重要角色的机会。