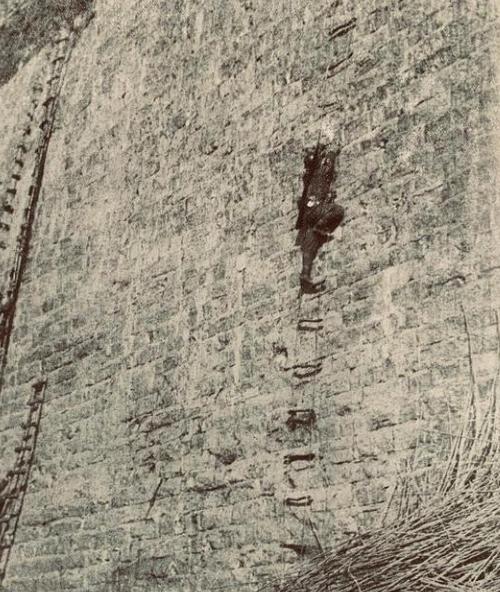

在南京解放前夕,孙科到中山陵园谒陵辞别,护卫们向他请示:“共产党军队渡江以后我们应该怎么办?”孙科说:“毛泽东、周恩来对总理先生很尊敬,他们不会为难你们的,你们不要离开。” 在南京城破的前一夜,紫金山笼罩在浓重的暮色中。孙科站在中山陵的台阶上,望着山下星星点点的火光,手里的礼帽被攥得变了形。 作为孙中山先生的长子,他比任何人都清楚,这座陵墓不仅是父亲的安息之所,更是国共两党政治博弈的重要筹码。 此时拱卫大队代理处长范良带着几名护卫匆匆赶来,打破了陵园的寂静,他们最关心的,不是战局的胜负,而是如何守护好总理的陵寝。 孙科的回答看似简单,实则暗藏深意。 1949年4月,国民党在战场上节节败退,蒋介石已退居幕后,李宗仁的南京政府摇摇欲坠。作为行政院长,孙科深知南京失守只是时间问题。 但他更清楚,中山陵作为孙中山先生的象征,共产党比国民党更需要它来彰显合法性。 早在1945年重庆谈判期间,毛泽东就曾亲赴中山陵谒陵,这一举动被敏锐的孙科捕捉到了政治信号。 他预判,共产党不会为难守陵人员,反而会通过保护中山陵来争取民心。这种政治智慧,让他在撤离前做出了最符合各方利益的选择。 护卫们的担忧并非多余。当时国民党内部有不少声音主张炸毁中山陵,以此泄愤或制造混乱。但孙科力排众议,坚持留下拱卫大队。 他的理由很简单:“总理的陵寝是全体中国人的精神象征,谁破坏它,谁就是民族的罪人。” 这种清醒的认知,让他在溃败之际仍保持着政治家的底线。 事实证明,他的判断是正确的。解放军入城后,不仅严格执行了“保护中山陵”的命令,还让原拱卫大队成员继续参与守卫,形成了国共士兵同站双岗的罕见场景。 1949年4月24日凌晨,解放军三十五军一〇五师三一五团副政委刘志诚率部抵达中山陵。令他意外的是,谈判异常顺利。 范良主动上缴了武器清单,王全大队长则带着护卫们整齐列队,等待改编。 这一切,都源于孙科临走前的那句“都交给他们就是了”。 刘志诚后来回忆,当他看到拱卫队员们把枪支擦得锃亮、弹药码放得整整齐齐时,内心既震撼又感动,这是一支真正以守护陵园为使命的队伍。 解放军进驻后,并未将原工作人员扫地出门。范良继续担任陵园管理处代理处长,护卫们被编入解放军序列,负责日常巡逻。 这种“无缝对接”的处理方式,既体现了共产党对孙中山先生的尊重,也向外界传递了新政权的包容姿态。 陈毅后来评价:“解放南京的战役中,中山陵接管得最好。”这句话背后,是对孙科政治决断和共产党政治智慧的双重肯定。 孙科的选择,在国民党内部引发了不小的震动。当时许多高官选择逃往台湾或海外,而他却做出了“把陵寝交给共产党”的决定。 这一行为,既有对父亲遗志的坚守,也暗含着对国民党腐败的失望。 据史料记载,孙科在离开南京前,曾在父亲墓前长跪不起,喃喃自语:“父亲,不肖子未能守住您的基业,但至少保住了您的安息之所。” 这种复杂的情感折射出国民党高层在历史转折关头的迷茫与挣扎。 相比之下,护卫们的命运则显得更加平实。他们中的大多数人,在改编后继续守护着中山陵。 有人娶妻生子,在紫金山下安家;有人后来成为文物保护专家,参与了中山陵的修缮工作。 他们的故事,没有惊天动地的波澜,却用平凡的坚守诠释了什么是真正的忠诚。 正如范良在临终前所说:“我们守护的不是某个政权,而是中华民族的精神图腾。” 中山陵的和平交接,在国共关系史上留下了浓墨重彩的一笔。它证明,即使在最激烈的政治斗争中,仍有一些东西是超越意识形态的。 共产党通过保护中山陵,赢得了海内外华人的广泛赞誉;国民党则因孙科的决断,在历史的尘埃中保留了一丝体面。这种“双赢”的局面,在战争年代实属罕见。 如今每年有数百万人来到中山陵,在392级台阶上追寻历史的足迹。 他们或许不知道孙科当年的抉择,也不了解护卫们的故事,但都能感受到这座建筑所承载的民族精神。 正如孙中山先生手书的“天下为公”四个大字,无论时代如何变迁,对理想的追求、对历史的敬畏,始终是中华民族生生不息的力量源泉。 孙科的故事至今仍在拷问着我们对“忠诚”与“背叛”的理解。在那个风雨飘摇的年代,他用一次看似无奈的妥协,完成了对历史的交代。 而中山陵的一砖一瓦,早已将这段往事铭刻成永恒,它提醒着后人:真正的遗产,不是权力的更迭,而是精神的传承。 资料:中山陵背后鲜为人知的往事:人民网-中国共产党新闻网