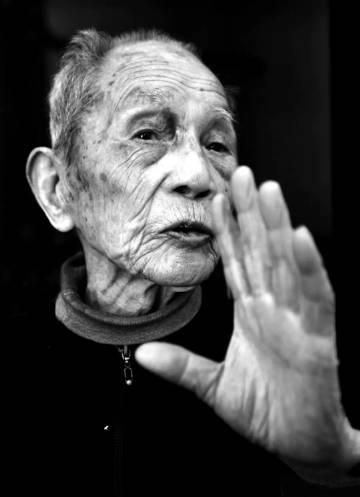

范筑先只是一个小小的聊城县长兼保安司令,日军进犯山东,韩复榘下令范筑先放弃聊城,渡河撤退。范筑先就向全国发出一个电报:忝督是区,守土有责,裂眦北视,决不南渡,誓率我游击健儿及武装民众,以与倭奴相周旋,成败利钝在所不计,鞠躬尽瘁亦所不惜。 范筑先这人,是个老军伍了,北洋陆军出身,跟着冯玉祥混过。他不是什么“天生”的英雄,但他有个特点:务实,而且有底线。1936年他到聊城上任,摆在他面前的,是两座大山。 第一座是天灾。1937年夏天,聊城发大水,雨下得破了历史记录,太行山的山洪也跟着凑热闹。眼看聊城古城就要变成水下龙宫,范筑先二话不说,亲自跑到堤上,带头治水。最后硬是扒开运河大堤分洪,保住了这座城。这事儿说明啥?他是个真把这片土地和百姓当回事儿的官。 第二座,就是人祸——日本人。这个比洪水凶猛多了。卢沟桥的枪声一响,鬼子就跟疯狗一样扑过来。10月,德州失守,山东门户大开。韩复榘为了保存自己的实力,压根没想死磕,下令全线南撤。给范筑先的命令也是一样:别守了,带上人,过黄河。 这时候,范筑先也犹豫过。他带着人到了黄河渡口,看着滚滚的河水,心里肯定翻江倒海。走了,对上头有了交代,自己和手下弟兄也能活命。可留下的这片土地,这满城的老百姓呢? 就在这个节骨眼上,几个关键人物,或者说一种关键思想,推了他一把。 这就要提到一个人,彭雪枫。那会儿他是共产党派到华北搞统战的。通过范筑先的秘书张维翰,共产党跟他搭上了线。1937年5月,彭雪枫悄悄来了趟聊城。俩人没有公开见面,但彭雪枫的分析,通过张维翰,句句都说到了范筑先的心坎里。 彭雪枫说,鲁西北这地方,战略位置太重要了,民众有斗争传统,是打游击的好地方。他还把共产党的抗日主张、红军的战术思想,都掰开了揉碎了讲。范筑先听完汇报,据说拍着大腿说:“共产党的抗日主张很对,不用红军的战法是不能打败日本的。” 一个国民党体系里的专员,能说出这话,在当时是多么不容易。这说明他脑子里没有那么多门户之见,谁的法子能救国,他就认谁的理。 也正是这次“隔空对话”,给范筑先打开了一扇窗。他明白了,撤退不是唯一的出路,留下来,一样有打法,而且可能打得更好。共产党人的决心和策略,就像一针强心剂,让他那颗本就滚烫的爱国心,彻底燃烧了起来。 于是,他班师回聊城,然后就有了那封震动全国的电报。 说出去的话,泼出去的水。范筑先可不是光说不练的嘴炮。回到聊城,他立马大干起来。在共产党人的帮助下,他整编地方武装,收编民团甚至绿林好汉,只要愿意打鬼子,都欢迎。短短一年时间,鲁西北的抗日武装发展到6万多人。他还办报纸,宣传抗日,毛主席的《论持久战》都让他给翻印了,发得到处都是。 那一年多,他带着这支“杂牌军”,跟日军打了近百仗。虽然规模不大,但就像在鬼子身上扎了无数根刺,让他不得安宁。 可惜,英雄的故事,总有最悲壮的一章。 1938年11月,日军调集重兵,三路合围聊城。范筑先很清楚,硬碰硬肯定不行。他计划得很好:主力撤到城外,留少数部队守城,跟鬼子打游击,内外夹击。 计划是完美的,但意外来了。就在他准备撤离的最后关头,省里的民政厅长李树春突然跑来,拉着他谈什么“整编部队”的破事,硬生生把他拖到了下午4点。等李树春一走,范筑先发现,晚了,日军已经把四门都给封死了。 跑不掉了。那就打吧。 当时城里守军只有700多人。面对的是装备精良、有飞机坦克助阵的日军联队。那场仗打得有多惨烈,我们今天很难想象。当年只有12岁、给范筑先当小号兵的邓金禄老先生回忆,炮弹跟下雨一样,城里火光冲天。 11月15日,日军攻破城门,巷战开始。范筑先的左臂和腿都被炸伤,且战且退。最后,他被鬼子围在一个叫万寿观的地方。身边只剩下十几个人。 鬼子看他是个大官,高喊着要活捉。范筑先是什么人?他怎么可能受这种侮辱。他靠着墙,先开枪打倒了两个冲上来的鬼子,然后在重重包围下,把最后一颗子弹留给了自己。 时年57岁,以身殉国。 那一战,守城的700多名官兵,包括一同留下的共产党员张郁光、姚第鸿,几乎全部牺牲。