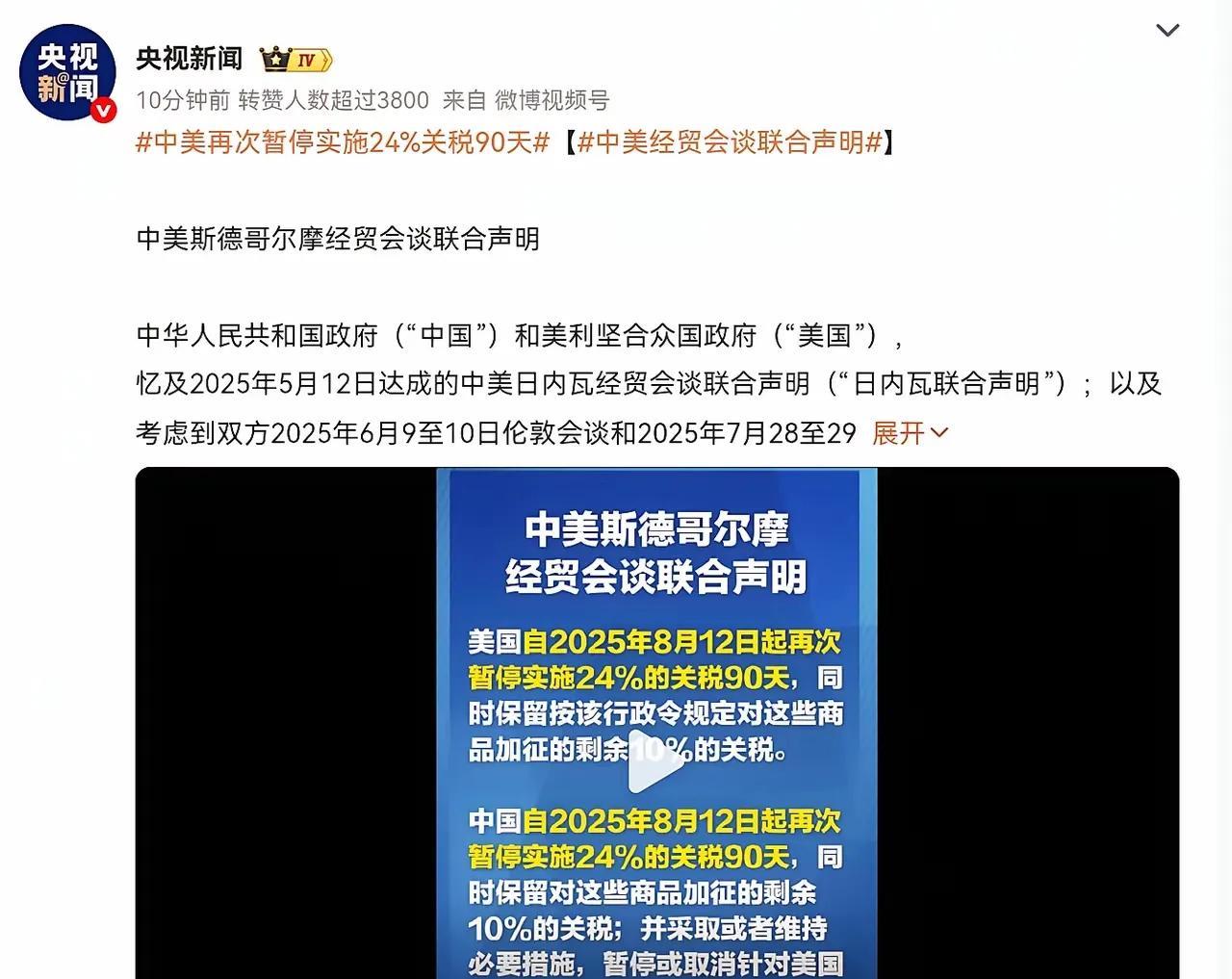

记者问副总统万斯, 中国也购买俄罗斯的石油,而比印度买的好多,特朗普总统是否“考虑”对中国征收关税?万斯回应称,中国的状况“颇为复杂”,毕竟美中关系牵涉到“诸多与俄罗斯局势无涉之事”。 美国对印度的宽容并非毫无条件。2024 年初,美国国务院批准向印度出售价值近 40 亿美元的无人机和导弹系统。这笔军售涵盖31架MQ - 9B无人机与数百枚精确制导武器,明眼人皆能洞悉,这是在强化印度的地区监控能力。 与此同时,印度将石油进口来源从 27 个扩展到 40 个,2025 年前四个月自美国进口的原油量同比增长 66.7%。这种“购买俄罗斯石油以弥补美国损失”的操作,竟让美国寻得了容忍的借口。毕竟于印太战略布局而言,印度被美国视作制衡中国的关键棋子,如此一来,这点石油贸易的“小瑕疵”自是可以被忽略不计。 中国的情况却完全不同。2024年,中美货物贸易总额达6880亿美元,此数额竟与一个中等国家的全年GDP相当。美国市场上近 90% 的太阳能板来自中国,从日常电子产品到工业零部件,中国供应链的影子无处不在。 美中贸易全国委员会的调查显示,近七成美国企业明确反对对华加征关税,因为这直接推高了它们的采购成本。特朗普政府今年多次试图加码对华关税,甚至一度将累积税率提到 145%,但最终不得不暂停执行。这种反复恰恰印证了万斯口中的 “复杂”—— 美国既想在政治上打压中国,又离不开中国经济的支撑。 更关键的是美国国内的政治博弈。5月末,美国国际贸易法院判定特朗普关税政策为越权之举,这一裁定对行政分支贸易权力形成重大制约。法院的判决书明确指出,无差别加征关税对美国企业和消费者的利益造成了损害。 反观印度,特朗普虽也曾扬言提高关税,却从未真正付诸行动。印度石油部长普里公然宣称,印度会继续按自身需求购买能源。其如此底气,正源于美国的战略纵容。 说到底,美国的关税大棒从来都不是单纯的经济工具。对中国,它试图用关税逼迫让步;对印度,它用关税威胁换取战略配合。这种双重标准在能源领域表现得淋漓尽致。 中国购买俄油是 “破坏制裁”,印度买得少一点却成了 “合理需求”。美国嘴上喊着公平贸易,实则把规则当成了地缘博弈的筹码。 现在特朗普政府又将对华关税暂停期延长 90 天,这种临时性政策背后是美国企业的持续施压。中美贸易的体量和深度决定了谁也无法轻易脱身。而印度通过多元化进口策略,既维持了与俄罗斯的能源合作,又没得罪美国。 这场围绕石油的关税游戏,本质上是大国角力的缩影。只是不知道这种选择性执法的做法,最终会让美国的国际信誉付出怎样的代价?你觉得美国这种区别对待能持续多久?