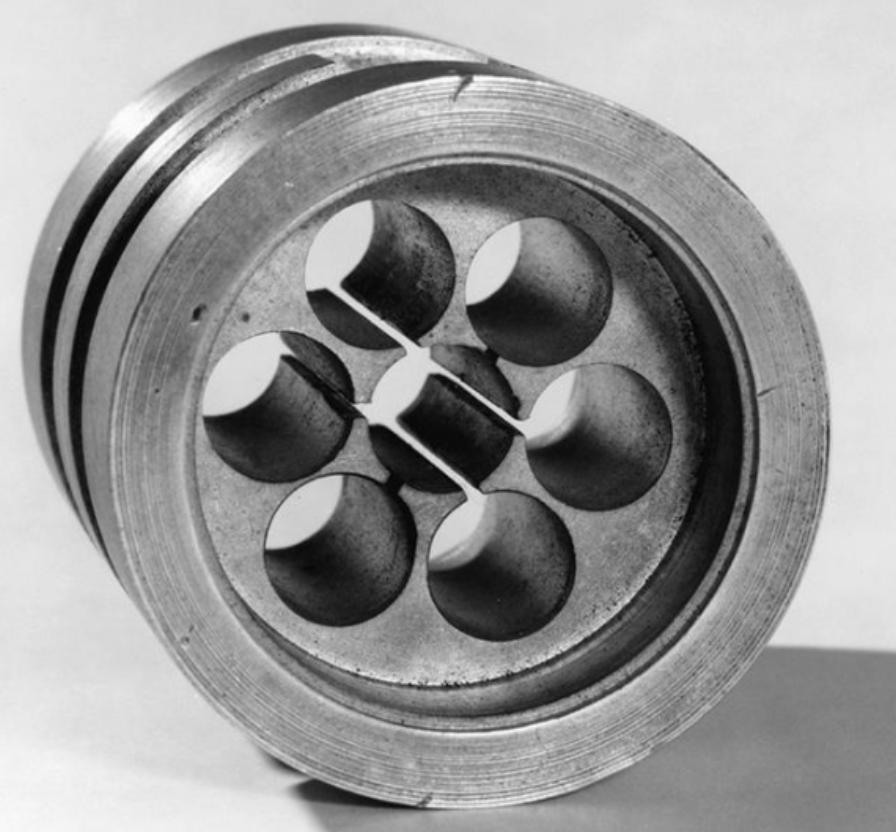

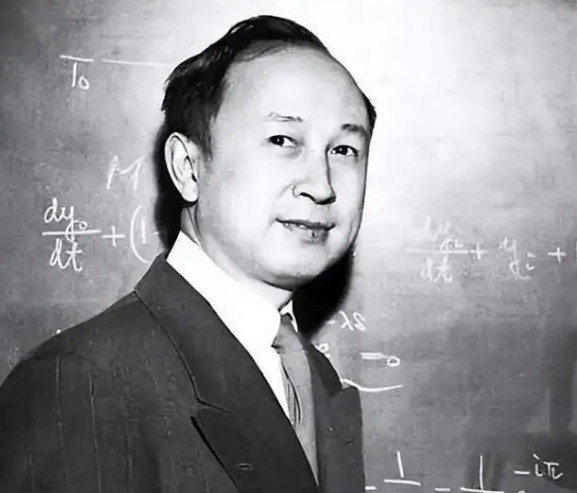

“当代钱学森”,他41岁成为中国工程院最年轻院士,一等功臣,是我国电磁弹射之父,让我国在海上挺直腰杆,这样的国之脊梁,怎能不令人敬佩?[凝视] 1960年,江苏扬中一个普通农家诞生了一个男孩,父母怎么也想不到,这个险些因贫困辍学修家电的孩子,会在几十年后改写中国海军的历史。 马伟明的人生转折始于1978年高考,本想学物理的他意外被海军工程大学录取,从此与军工技术结下不解之缘。体质偏弱的他在严格的军校生活中一度想要退学,但最终坚持了下来。 上世纪90年代,中国潜艇核心设备十二相整流发电机完全依赖进口,一次技术谈判中,外商设备存在振荡问题,对方却态度傲慢地回应产品从未出过故障。这次经历深深刺激了马伟明。 当时团队经费紧张,连像样的实验室都没有,马伟明带着学生改造闲置房间,用有限的资源搭建实验平台。经过6年艰苦攻关,他们终于攻克了这一技术难题,研制出性能更优的稳定绕组发电机。 2000年初,中国启动航母弹射技术研发项目,多数专家建议从成熟的蒸汽弹射技术起步,马伟明却提出直接挑战电磁弹射。这项技术当时只有美国在研发,技术难度极高。 团队内部也有人质疑这个决定过于冒险,电磁弹射涉及高功率电力系统、精确控制技术等多个前沿领域,任何一个环节出错都可能导致整个项目失败。 但马伟明坚持认为,只有跨越式发展才能避免永远跟在别人后面。2008年,实验室里的原理样机成功将配重车弹射出去,这一刻标志着中国在这一领域取得了重大突破。 电磁弹射的关键在于电力系统设计。马伟明团队选择了与美国不同的技术路线,采用中压直流方案,在能量利用效率和系统稳定性方面都有显著优势。 2016年,全尺寸地面弹射试验获得成功,歼—15战机成功完成弹射起飞。这次试验验证了整个技术方案的可行性,为后续工程化应用奠定了坚实基础。 福建舰的下水让全世界看到了中国电磁弹射技术的成熟应用,三条弹射轨道让中国成为继美国之后第二个掌握这项技术的国家,舰载机作战能力得到显著提升。 除了电磁弹射,马伟明还主导研发了舰船综合电力系统,这套系统能够统一管理舰船的各种用电设备,为未来新型武器装备的应用创造了条件。 41岁时,马伟明当选为中国工程院院士,成为当届最年轻的院士之一。但他始终拒绝行政职务的提升,专心致力于技术研发工作。 多年来,马伟明收到过国际机构的邀请,但他都婉言谢绝。在他看来,这些技术成果属于中国,应该为国家建设服务。 在海军工程大学的实验室里,马伟明度过了无数个日日夜夜。设备故障时连夜抢修,数据分析时废寝忘食,为了赶进度经常通宵达旦。 他的学生们现在已经成为各个科研院所的技术骨干,继续在不同领域推进相关技术的发展。而马伟明自己,65岁的年纪依然坚持在科研一线。 从农家子弟到院士专家,从改造闲置房间到建设现代化实验室,从技术跟跑到并跑领跑,马伟明的经历折射出中国科技发展的历程。 每当看到舰载机从航母甲板弹射升空,他总是默默地站在一旁。那份专注和执着,正是中国科技工作者最珍贵的品质。 福建舰的成功只是一个开始,随着技术不断进步,中国在海军装备领域还将迎来更多突破。这些成就的背后,是像马伟明这样的科技工作者几十年如一日的坚持和奉献。 科技创新从来不是一个人的战斗,而是团队协作的结果。马伟明的故事告诉我们,只要有坚定的信念和不懈的努力,就能够在技术创新的道路上走出自己的路。 你认为中国科技快速发展的秘诀是什么?是顶尖人才的引领作用更重要,还是广大科研人员的默默奉献更关键?在你看来,未来中国在哪些技术领域最有可能实现新的突破? 信源: 新晋中央委员马伟明:“国宝级”专家——政事儿