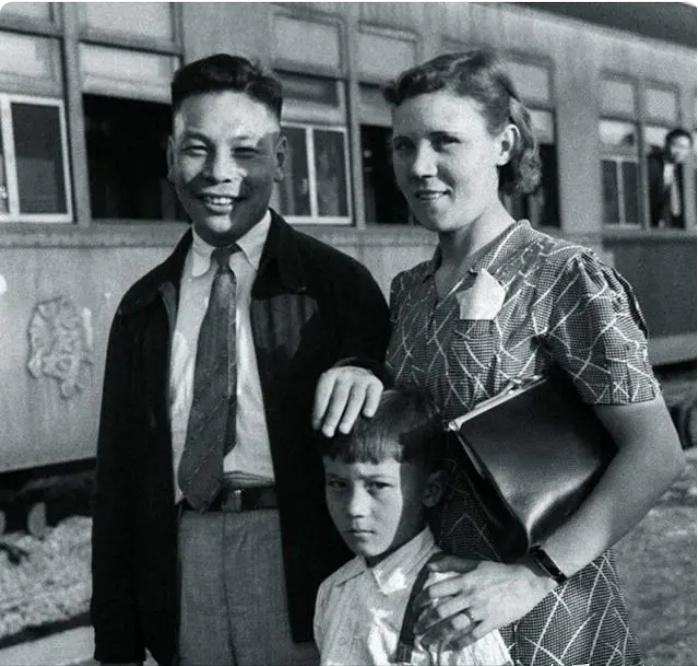

蒋经国在莫斯科留学,和冯玉祥女儿冯弗能谈恋爱,并发生关系,冯弗能是他的初恋。但他的朋友不太同意他们交往,朋友认为他们理念不同,很难走远,冯弗能是个爱玩耍的小姐,她给蒋经国写过这样的信:“我真是没有出息到了极点了。” 那时候他们都还小,一个十六,一个十五,刚到莫斯科没多久,人生地不熟,说着带口音的俄语,穿着发硬的制服,在雪地里踩出咯吱咯吱的脚印。校园里风雪大,人心也乱,可两个年轻人偏偏在这种时候靠在了一起。 蒋经国在中山大学是出了名的活跃分子,上课爱提问,开会常发言,连走路都带着一股劲儿。冯弗能不一样,她喜欢安静地看书,宿舍灯下翻小说,偶尔参加舞会,裙摆一转,笑声清脆。 可偏偏就是这两个看似不搭的人走到了一块。有人说是因为门当户对,一个是蒋介石的儿子,一个是冯玉祥的女儿,两家都在中国政坛举足轻重。也有人说,不过是少年心事,在异国他乡,彼此成了唯一的依靠。 他们常一起去河边散步,冬天冰面结得厚,两人比赛扔石头,看谁扔得远。回来时手冻得通红,蒋经国就把手套递给她,自己揣着袖子往回走。后来他教她下棋,她总不小心碰歪棋子,他就笑着摆正,再重新走一步。 关系近了,胆子也大了。学校设了“幽会室”,名义上是给已婚学生用的,可未婚的情侣也偷偷去。 她写的信里满是错别字,说 “今天的舞会席(气)氛真好”,他对着信纸笑半天,第二天照样约她去游泳。 她不是那种革命到底的人,听演讲时会走神,讨论政治时沉默,更愿意聊家乡的饭菜,说起江南的鱼怎么烧才够味。蒋经国比划着鱼形,她就笑着点头,眼里有光。 可这恰恰让他的朋友们担心,他们觉得冯弗能太“闲散”,不像能坚持到底的人。而蒋经国已经公开表态要和父亲决裂,要站在工农这边。两人方向不同,感情再好,也像两条线,开头靠得近,越往后越远。 “四一二”之后,局势突变,蒋介石清党,苏联翻脸,中山大学里掀起批判浪潮。 学生们喊着“打倒蒋介石”“打倒冯玉祥”,冯弗能低着头坐在角落,眼泪在眼眶里打转。她没骂父亲,也没跟着喊口号,最后实在听不下去,冲出了会场。 蒋经国追了出去。他在松林公园找到她,抱着她,劝她也站出来表态。她只说了一句:“我做不到。”她从小跟父亲亲,做不到像他那样割裂血缘。 那之后,他们的联系慢慢少了。蒋经国被派去列宁格勒进修,走的是军事路线,前途未卜。冯弗能留在莫斯科,通信变得稀疏。她哥哥1928年获准回国,她也跟着走了。 临走前她收拾行李,站在窗前看雪。一封信没寄出去,写了又撕,最后只留下一句:“我真是没有出席(息)到了极点了。”不是抱怨他,也不是后悔,更像是对自己无力改变处境的无奈。 她回国后低调生活,没再参与政治,后来嫁人,去了英国,再回来时已是另一番天地。而蒋经国在苏联辗转多地,下工厂,做工人,最后娶了俄国姑娘,生儿育女,多年后才回到中国。 等到他真正掌权,已是几十年后的事。可没人知道,他是否还记得那个在雪地里接他手套的女孩,是否还记得莫斯科河边的石头,和那间幽暗的“幽会室”。 1945年底,他秘密赴苏谈判,路过莫斯科。他一个人走到当年常去的河岸,冰面还在,街灯也亮着。他抬头看了看瓦和纳街16号的旧楼,台阶上积着雪,门廊黑黢黢的,什么也没有。 那一刻,他没进去,也没说话,只是站了一会儿,转身走了。那些年少的心动、挣扎、矛盾,连同那句写错的“席”,早就被风吹散在异国的雪夜里。 后来人们翻档案,才发现克格勃文件里记着:蒋经国在苏期间,曾与冯弗能登记结婚。但这段婚姻从未被正式承认,也没有留下任何仪式记录,像一场没被见证的梦。 可梦是真的。他们确实爱过,在最动荡的年纪,在两个大国角力的缝隙里,用体温对抗过寒冷。