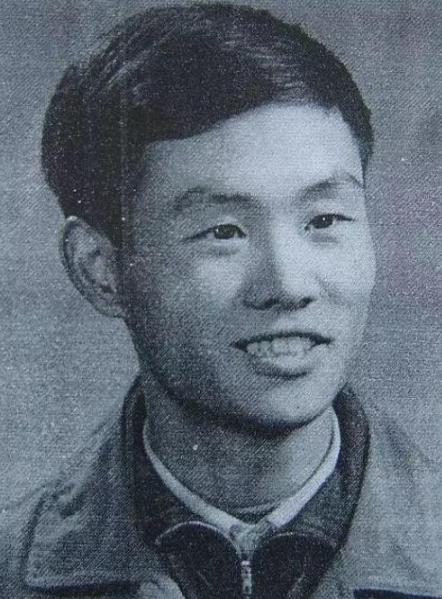

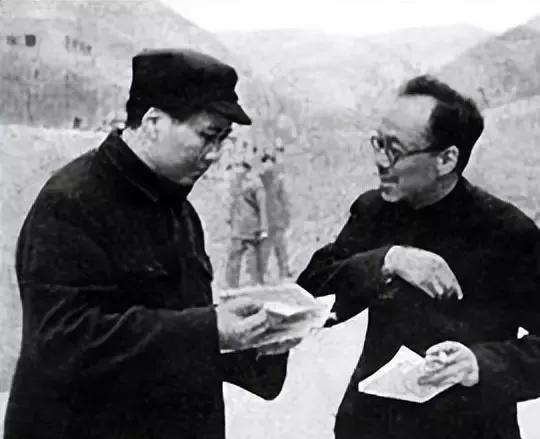

1970年,一知青因一首歌判死刑,被公审后,审判员给他的宣判竟然是“有期徒刑10年”,这让他有些不敢相信,很快,他就离开了“娃娃桥监狱”, 任毅这人,1947年出生在南京一个普通人家。从小就爱文艺,小学时候进了南京小红花艺术团,学唱歌跳舞啥的。中学时候开始拉二胡,还弹吉他,挺有天赋的。 1968年12月,他21岁,跟同学们响应号召去了江浦县永宁公社插队。那时候知青下乡是常态,他也适应得快,每天干农活,工分能拿到9.7分,在当地算高的。 农村条件苦,住土屋,吃粗粮,但他坚持下来,还偶尔用吉他自娱自乐。知青生活就这样一天天过,表面上看平平淡淡,但谁知道一首歌会搅起大风浪。 1969年5月,任毅在知青点写了一首歌,叫《我的家乡》。歌词就是回忆南京城、长江啥的,旋律简单,表达对家的思念。 知青们听了觉得贴心,就开始传唱,有人抄在笔记本上,渐渐传到周边公社。半年后,这歌被莫斯科广播电台播放,还改名叫《中国知青之歌》。 那时候中苏关系紧张,这事儿一上报,歌曲就被扣上帽子,说是传播消极情绪。调查追到任毅头上,他听说后,把所有手稿、笔记本都烧了,甚至女友的信也扔进火里。 接着他背着脸盆去娃娃桥监狱自首,警察说没通知,不收。他回家等了几天,1970年2月19日正月十五,被抓进南京市公安局看守所,编号3427。 从那开始,审讯天天来,焦点在歌词一个字上,有人说“陷”字有问题,任毅解释是“深浅”,意思是田间脚印。审了几周,公安部门建议死刑,上报江苏省革委会。 5月批准死刑,6月6日公审大会,任毅以为完了,结果宣判改成十年徒刑。他当时不敢信,很快就离开了娃娃桥监狱,转去别处。原来案卷到许世友那儿,他批了“没有死罪”,年纪轻,背景干净,就这么改了判。 服刑地在溧阳县石佛寺农场,任毅在那儿干了八年多,重体力活天天有。1976年后,形势变了,他写了14页申诉寄最高法院。 复查一年多,1978年南京法院认定歌曲是个人情感,不算反革命。1979年1月4日,任毅出狱,彻底平反。回南京,母亲因奔波生病,妹妹早没了,恋人也嫁人了。他在南京绒线厂找了份后勤工作,日子慢慢稳下来。 1987年,任毅去许世友墓前叩头谢恩。那首歌后来在央视节目翻唱,成为知青一代的记忆,任毅自己很少提旧事,但始终记着那批示救了命。 任毅的经历,说白了就是那个年代知青的缩影。很多人下乡后,面对农村的苦,精神上挺不住,就用歌啥的抒发感情。任毅这歌没政治内容,就是纯思乡,可因为外电播放,就成大事了。 这事儿告诉人,创作得小心,时代背景摆在那。知青运动涉及上千万年轻人,任毅只是其中一个,他的歌流传广,因为真实。歌词里南京城、母亲河啥的,唱出大家心声。 抓捕后,任毅没上诉,就老实认了,等到平反才出来。出狱后,他没怨天尤人,踏实工作,过普通日子。这份韧劲儿,挺接地气的。 再深挖,任毅从小文艺细胞发达,小红花艺术团是南京有名气的,他在那学了不少技能。二胡拉得溜,吉他也自学成才。下乡前,他是南京一中学生,成绩中上。 插队后,江浦永宁公社是典型农村,知青点几十人,任毅干活卖力,帮别人修工具啥的。写歌那天,是几个知青闲聊,他一气呵成。 传唱过程,起初小范围,后来知青间口耳相传,有人带到城市。莫斯科电台播放,是1970年初的事儿,一工人听了上报。 调查组来势汹汹,任毅烧东西是为销毁证据,自首是为主动交代。审讯室里,反复问歌意,任毅一口咬定无害。死刑建议是南京公检法出的,革委会批了,但省里改了。许世友那批示,简短有力,就四个字救人。 服刑期,任毅在农场劳动改造,翻地修渠啥的,没特殊待遇。申诉材料详细写了创作过程和冤情。平反后,法院正式通知,认定无罪。 绒线厂工作是安排的,他干采购啥的,退休前一直在那。歌曲翻唱,南斯拉夫留学生在央视唱过,1990年的事儿。任毅后来写信给知青朋友,回忆经历,强调珍惜现在。这故事有教育意义,提醒人时代变迁,个人命运多舛,但得往前看。