1980年,一农妇在南京的街上卖鸡蛋,70岁的老先生走到摊前,询问农妇鸡蛋怎么卖,农妇以为老先生不会买,便说鸡蛋5分钱一个。 1980年春天,南京夫子庙附近的菜市场里,农妇王大娘正在卖鸡蛋,她用一块黄布垫在篮子底下,上面整齐摆放着刚从老家带来的土鸡蛋,这块布她已经用了好几年,平时就当包袱皮使。 古董商老胡经过鸡蛋摊时,习惯性地扫了一眼,他做古董生意十多年,对各种材质都很敏感,那块黄布的质地明显不是普通棉布,摸起来有种特殊的厚实感,而且颜色也不对劲。 老胡蹲下身假装挑鸡蛋,偷偷观察那块布,他发现布料边缘有些磨损,但整体保存还算完好,更重要的是,他在布的一角看到了模糊的字迹痕迹。 “大娘,鸡蛋怎么卖?”老胡装作随意地问道,王大娘报价五分钱一个,老胡点点头说要买两斤,趁着王大娘称重的功夫,他仔细观察那块黄布的纹理和做工。 这种织法在现代已经很少见了,应该是手工织造的,老胡心里有了判断,但不敢表现出来,他告诉王大娘:“我买这么多鸡蛋,能不能连篮子一起卖给我?回头我好拎着。” 王大娘爽快地答应了,还主动把黄布也给了他,“这布脏得很,你要是不嫌弃就拿去用吧。”老胡内心窃喜,表面上却淡定地付了钱。 回到家后,老胡关上门开始仔细研究这块黄布,他先用软毛刷轻轻清理表面的灰尘和污渍,然后用放大镜观察布料的每一个细节,渐渐地上面的文字开始显露出来。 这是一张用黄绢写成的诏书,上面有“太平天国”和“天王”等字样,老胡越看越兴奋,这很可能是太平天国时期的官方文件,他立即翻阅相关史料,对照文字内容和用印格式。 经过反复研究老胡确认这是一道册封诏书,内容是洪秀全册封薛之元为“佐天侯”的文件,薛之元这个名字在太平天国史料中并不常见,但确实有相关记录。 老胡找到了薛之元的资料,此人原是清军降将,投靠太平军后被委以重任,但他并非忠心耿耿的将领,而是典型的投机分子,1856年太平天国内讧时期,薛之元又叛变投靠清军。 这道诏书的发现时间应该在1853年到1855年之间,正是太平军占领南京后大封诸侯的时期,当时洪秀全为了笼络人心,对投降的清军将领多有封赏,薛之元就是其中之一。 从诏书的格式和用词来看,太平天国的官方文件具有浓厚的宗教色彩,文中多次提到“天父天兄”,体现了拜上帝教的影响,这与传统的儒家政治文化形成鲜明对比。 薛之元的经历反映了太平天国用人政策的问题,为了迅速扩充军队,太平军大量收编清军降将,但对这些人缺乏有效的监督和约束,许多人只是看中太平军的实力,并非真心拥护其理念。 这种情况在太平天国后期变得更加严重,随着军事压力增大,对降将的依赖程度越来越高。但这些人的忠诚度很难保证,关键时刻往往会倒戈相向。 老胡后来将这件文物捐赠给了南京市博物馆,经过专家鉴定确认这是一件珍贵的太平天国文物,对研究该时期的政治制度和人事任免具有重要价值。 博物馆的研究人员根据这道诏书,重新梳理了薛之元的生平经历,发现他不仅在太平天国时期反复无常,在后来的清军中也表现平庸,最终郁郁而终。 这件文物的发现过程也很有意思,王大娘后来回忆说这块布是她婆婆传下来的,一直不知道有什么特殊,她家住在南京郊区,祖上几代都是农民,从没想过家里会有古董。 王大娘的婆婆生前曾说过,这块布是从一个老房子里找到的,那栋房子据说是太平天国时期某个官员的住所,后来房主逃走,东西就散落各处。 太平天国占领南京期间,确实征用了大量民房作为官署和将领住所,战乱结束后,这些房屋大多荒废,里面的物品也流散民间,王大娘家的这块黄布很可能就是这样流传下来的,从这件事可以看出民间确实还保存着不少历史文物,只是人们不知道它们的价值,许多珍贵的史料可能就藏在普通百姓家中,等待着有心人去发现。 太平天国虽然最终失败了,但它对中国近代史的影响不容忽视,这场农民起义暴露了清朝统治的腐朽,也为后来的革命运动提供了经验教训。

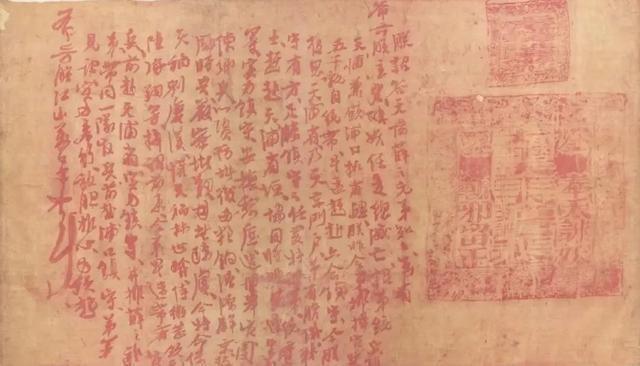

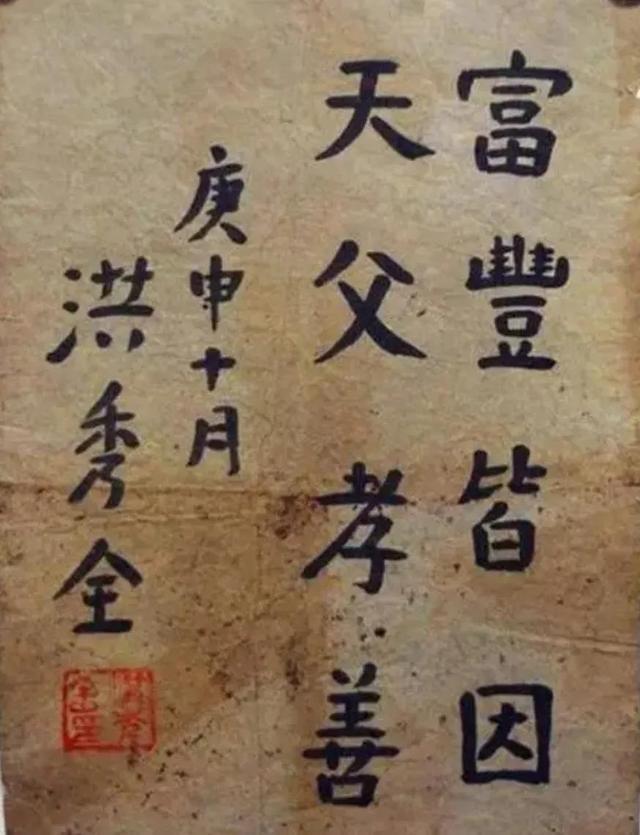

![其实很多人不知道,这个香港演员是南京人,[晕][晕][晕]](http://image.uczzd.cn/12570603676003217054.jpg?id=0)