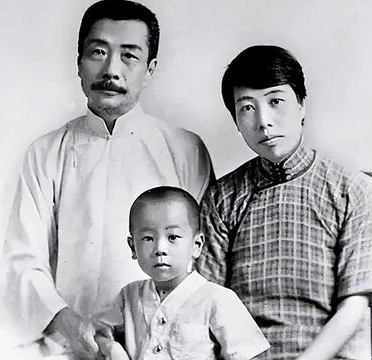

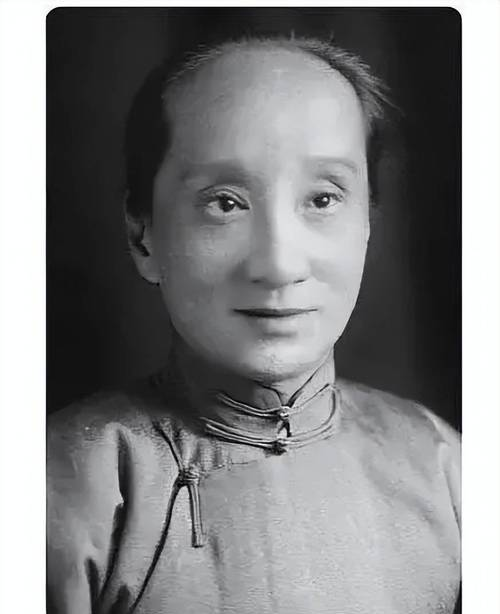

1929年,鲁迅避孕失败,儿子出生了,一直想丁克的他,看到儿子第一眼,忍不住撇嘴说:“臭小子,怪不得如此可恶。” 1929年,鲁迅已经快五十岁,他与许广平一起生活,感情深厚,也早有共识:不要孩子,他们都受新文化运动影响,推崇自由婚姻和理性人生,不认同传统“传宗接代”的观念。 鲁迅更是多次公开表达过自己的想法,在当时战乱频仍、社会不安的背景下,他不愿孩子生在苦难中。 他不信死后世界,也不认为人生来就要为某种香火延续而活,他觉得人的责任是把自己活好,如果不能给予下一代良好的生活和教育,就不该轻易生育。 鲁迅不是一时兴起,他和许广平确实为此做过不少准备,也研究过避孕方法,可生活总有意外,1929年,许广平怀孕了,消息来得突如其来,这个孩子的到来完全打乱了他们的计划。 当时鲁迅心情极为复杂,他没有对外表露过喜悦,而是陷入沉重的思索,他担忧经济条件是否足以支撑一个孩子的成长,也担心自己年纪已大,未来无法陪伴孩子太久。 他向来以理性自持,但面对现实,他也无法果断决断,更大的压力来自家庭,鲁迅的母亲得知许广平怀孕之后,极为高兴,老人多年来期盼有个孙子,如今总算等来了消息,她坚决要求保住这个孩子,面对母亲的强烈态度,鲁迅也只能沉默接受。 许广平的怀孕过程并不顺利,身体常感不适,精神压力也大,她年轻时身体本就偏弱,如今怀孕更是辛苦。 到了临产那天,情况变得更为紧急,许广平经历了长时间的阵痛,甚至一度出现危险的征兆,鲁迅站在产房外,一直等着消息,神色凝重,他知道这个过程对妻子而言是怎样的煎熬,心中焦急,却毫无办法。 孩子终于出生,是个男孩,医生出来报喜时,鲁迅神情松了一些,他在日记里写下:“是男的,怪不得如此可恶。” 实际上这只是他表达情绪的一种方式,那一天,妻子在产房里遭了大罪,几乎从鬼门关走了一遭,他看到孩子时,想到的不是喜悦,而是心疼与无奈,这句话并不是针对孩子本身,而是对整个意外过程的一种自嘲。 这个孩子取名周海婴,鲁迅起初对孩子并不热情。他在信中提过带孩子很辛苦,甚至说自己“烦透了”,但他并没有逃避责任,他承担起养家的重任,也尝试去学习如何与孩子相处。 鲁迅开始花时间陪伴儿子,会给他做简单的玩具,晚上也会坐在床边讲故事,他原本是个性格内向、不善表达的人,但在孩子面前,他慢慢变得柔软。 孩子逐渐长大,调皮好动,有时候会拉他胡子,抢他吃的,鲁迅也不再像从前那样严肃,而是会笑着应对这些小捣蛋。 他常用自己的方式表达爱,比如亲手做东西给孩子,或者默默记录孩子的成长,他没有再提不要孩子的事,但也没有动过再生一个的念头,对他来说,这一次已经足够。 到了1936年,鲁迅身体每况愈下,他经常咳嗽、发热,身体明显变差,小海婴年纪尚小,却已经懂事,他会坐在病床边,不出声地玩着父亲给他做的小玩具。 鲁迅也尽量多陪孩子一会儿,不再写作时就望着孩子发呆,那些他曾觉得难以接受的事情,在孩子的陪伴下,都显得不那么沉重了。 10月19日,鲁迅去世,年仅七岁的周海婴失去了父亲,但这一段父子之情,深深刻在他的记忆里,对鲁迅来说,这个孩子的到来或许是一种偏离初衷的安排,但也是生命中无法取代的一部分。