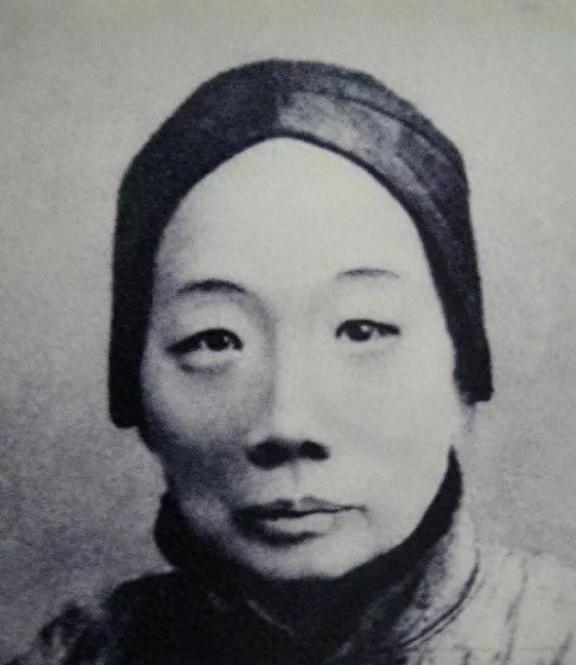

周作人最反常的一点,就是他无论写文章,还是与人交谈,但凡提到亲妈鲁瑞,都叫“鲁迅的母亲”或“他的母亲”,最客气也就“鲁老太太”四字,好像他妈不是他妈,完全就一个毫不相干的大妈。他晚年写回忆录,提到鲁瑞,照例要把自己摘开,只说“鲁老太太是鲁迅的母亲”,让人觉得莫名其妙。所以有好事者揣测,周和母亲关系不好,至少内心很是不满,甚至将兄弟失和的怨念转嫁到了老母亲身上,是有道理的。 周作人提及母亲鲁瑞时,总是称“鲁迅的母亲”或“鲁老太太”,从不用“母亲”二字,仿佛与她毫无亲缘,令人费解。这种称呼贯穿他文章与交谈,甚至晚年回忆录仍如此,引发外界对其母子关系及兄弟恩怨的揣测。 绍兴周氏家族曾是书香门第,19世纪末家道中落,父亲周伯宜早逝,母亲鲁瑞独力抚养三子。鲁瑞出身会稽安桥头,鲁姓人家聚居,民风质朴。她未受正规教育,却自学识字,晚年移居北京后每日读报,关心时事,性格坚韧,年轻时放脚,不惧流言。三子中,长子周树人(鲁迅)早年赴南京、日本求学,归国后成为文坛巨匠。次子周作人随兄足迹,留学后任教北大。三子周建人依赖兄长在北京生活。鲁瑞对三子教育严格,家境艰难时,她劝说周作人接受简陋条件赴南京读书。鲁迅成名后承担家计,弟弟略显依赖。兄弟早年和睦,后因生活与思想分歧渐生嫌隙。 1936年10月,鲁迅在上海病逝,北京大学礼堂举办追悼会。会场肃穆,烛光摇曳,鲁迅遗像置于台上。学者名流齐聚,座椅摆放整齐。周作人作为北大教授与胞弟,身着灰色长衫,缓步登台,手持讲稿,语调平缓。他细数鲁迅整理古籍之功,提及家庭时,称“鲁迅的母亲”如何支持兄长。台下老舍端坐,双手紧握,闻此称呼,微微侧头,与身旁友人交换眼神。发言结束,周作人未提鲁迅小说与散文成就,更未言及母亲对兄弟的共同养育。会后,秋风扫过北大校园,老舍步出礼堂,低声叹息此称呼疏远。 1938年夏,北平沦陷前夕,常风先生访周作人于八道湾宅院。庭院槐树遮荫,二人对坐,桌上茶壶冒出白汽。常风劝其南迁昆明,周作人摆手拒绝,慢声说:北平每月两百元可维持生计,无需远行。他顿了顿,补充道,“鲁迅的母亲”和妻子需我照料,老三一家亦然。常风手持茶杯,愣在原地,茶香弥漫。他追问原因,周作人低头不语,仅说不愿南下。常风离开时,胡同夕阳斜照,他反复琢磨那句“鲁迅的母亲”,困惑难解。 晚年,周作人以笔名周遐寿著《鲁迅的故家》,书房内桌案堆满旧书。他提笔写下:鲁老太太是鲁迅的母亲,住会稽安桥头,居民多姓鲁。他笔锋一转,记述母亲自学看报,评论时事,坚韧放脚,面对闲言不怒。书写时,他偶尔抬头,目光扫过窗外,表情淡然。成书后,他翻阅稿件,手指轻敲书页,仍用“鲁老太太”称呼母亲。 周作人称呼母亲的习惯,或因兄弟失和而起。鲁迅与周作人早年合作,后因家庭琐事与思想分歧关系恶化。鲁瑞更亲近鲁迅,可能令周作人产生隔阂,用疏远称呼表达不满。1936年鲁迅去世后,周作人回西三条告知母亲。鲁瑞闻讯腿软,跌坐床边,双手紧握床沿,颤声说以后靠他。周作人站在房中,叹息“我苦哉”,未多安慰,仍尽赡养之责。晚年回忆录中,他坚持此称呼,反映复杂心结,但始终履行孝道,直至母亲去世。