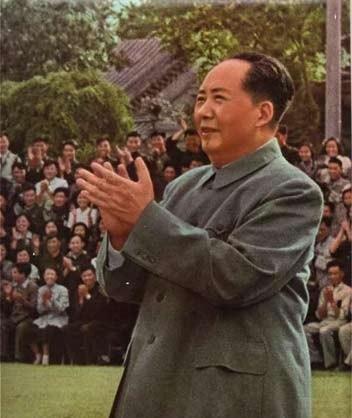

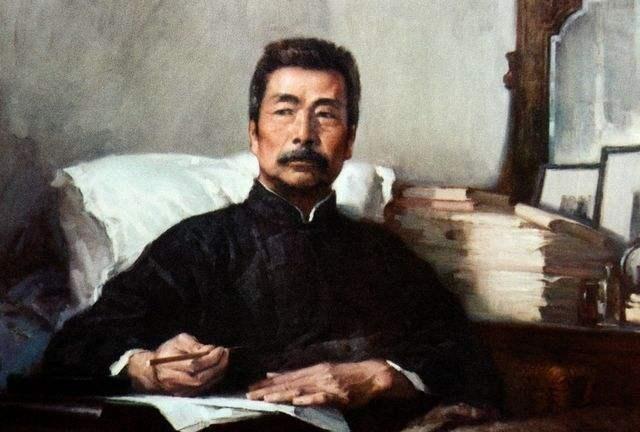

毛主席对鲁迅十分推崇,认为“鲁迅的骨头是最硬的”。但是有流传说毛主席在50年代末讲过:“要是今天鲁迅还活着,要么关在牢里还是要写,要么他识大体不做声。”但毛主席说过这话吗? 一句传言,让无数人争论了几十年。毛主席真的说过鲁迅活着会”关牢里”的话吗?这个看似石破天惊的表态,竟然出自一个间接转述的故事。当学者们开始严肃考证时,却发现了令人意外的真相。 说起毛主席对鲁迅的评价,那是真心实意的推崇备至。鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。这是毛主席在《新民主主义论》中的原话,4个”伟大”、9个”最”字,这种评价力度在毛主席对古今中外人物的评价中绝无仅有。 毛泽东说过,鲁迅是中国新文化的旗手,是伟大的革命家,他尊称鲁迅是”中国第一等圣人”。在延安的窑洞里,毛主席经常秉烛夜读鲁迅的作品,我就爱鲁迅的书,鲁迅的心和我们是息息相通的。我在延安夜读鲁迅的书,常常忘了睡觉。这种发自内心的喜爱,一直伴随了毛主席的一生。 鲁迅比毛泽东大12岁,又早逝于1936年,但鲁迅是读过毛泽东的诗词的。据鲁迅的学生冯雪峰回忆,他曾在江西瑞金告诉过毛泽东,鲁迅读过他的诗词,并认为毛泽东的诗词有”山大王”的气概。毛泽东听了以后,哈哈大笑。两位伟人虽然从未谋面,但通过冯雪峰的传递,心意相通,惺惺相惜。 那么,那句让人震惊的话到底是怎么来的呢?这要从2001年说起。南海出版公司出版了周海婴著《鲁迅与我七十年》一书。书中提到,作者在1996年的一次学术研讨会上听一位朋友说,他作为学者罗稷南的学生曾经听罗说过,1957年,毛泽东曾前往上海小住,请几位湖南老乡聊聊,罗稷南也参加了。在此会上,罗稷南向毛泽东提了一个大胆的问题:要是今天鲁迅还活着,他可能会怎样?毛泽东回答:要么是关在牢里还是要写,要么他识大体不做声。 这个听来的故事一经发表,立刻在海内外引起轩然大波。但问题是,这个传言经得起史学考证吗? 党史学家陈晋做了大量考证工作,发现了不少疑点。真实的罗稷南其实是云南人,根本不是湖南人,从他的履历来看,也没有在湖南生活和工作过,这与传言中的”湖南老乡”身份不符。罗稷南是在1971年就去世了,也不是周海婴说的上世纪90年代。 更关键的是,1957年7月7日的《文汇报》以《毛泽东主席在上海接见文教工商界代表人士,并进行亲切交谈两小时》为题报道了此事,并详列了参加这次座谈的具体名单。根据与会者的回忆,毛泽东的谈话内容主要有中国共产党在延安时的整风、上海反右斗争、高等教育和消灭血吸虫病等问题。没有人回忆说涉及到了鲁迅。 那么,毛主席到底有没有谈过”鲁迅活着会怎样”这个问题呢?答案是肯定的,但内容完全不同。1957年3月10日,毛主席在接见新闻出版界的代表时,就对大家说:“有人说杂文难写,难就难在这里。有人问,鲁迅现在活着会怎么样?我看鲁迅活着,他敢写也不敢写。在不正常的空气下面,他也会不写的,但是更多的可能是会写。俗话说得好:'舍得一身剐,敢把皇帝拉下马。'” “鲁迅是真正的马克思主义者,是彻底的唯物论者。真正的马克思主义者,彻底的唯物论者,是无所畏惧的,所以他会写。现在有些作家不敢写,有两种情况:一种情况,是我们没有为他们创造敢写的环境,他们怕挨整;还有一种情况,就是他们本身唯物论没有学通。是彻底的唯物论者就敢写。鲁迅的时代,挨整就是坐班房和杀头,但是鲁迅也不怕。” 这段话的真实用意,其实是说我们要给知识分子提供一个敢说真话的环境,鼓励”百家争鸣,百花齐放”,并借用鲁迅的例子,来说明知识分子与舆论环境的相互关系。这与传言中那种威胁性的表态完全是两回事。 更有说服力的是,毛主席一生对鲁迅的推崇始终如一。在他逝世前一年,北京广安门医院一位叫唐由之的眼科大夫给他做白内障手术。问及姓名后,毛泽东立刻表现出很高的兴致,他非常认真地说,你的名字是从鲁迅的诗句来的吧,然后又用抑扬顿挫的湖南口音背诵鲁迅悼念杨铨的诗:岂有豪情似旧时,花开花落两由之。何期泪洒江南雨,又为斯民哭健儿。后来又在几乎失明的情况下,把这首诗书写下来,送给唐大夫。 1975年11月,毛还就周海婴提出的鲁迅著作出版和研究的建议做出批示,“请将周(海婴)信印发政治局,并讨论一次,作出决定,立即实行。”《鲁迅全集》因毛的指示而获得迅速出版。一个真心要”关押”鲁迅的人,会在生命最后时刻还为鲁迅著作的出版操心吗? 通过全面的史料梳理可以看出,那句广为流传的话根本不是毛主席说的。这个传言可能来源于对1957年3月毛主席真实谈话的误传,在反右运动的特殊政治氛围下,经过多次转述发生了偏差,变成了完全不同的版本。