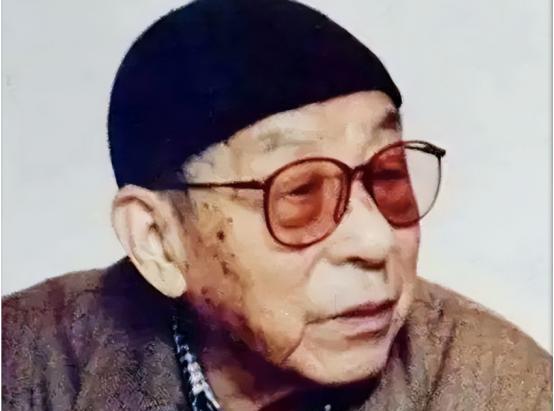

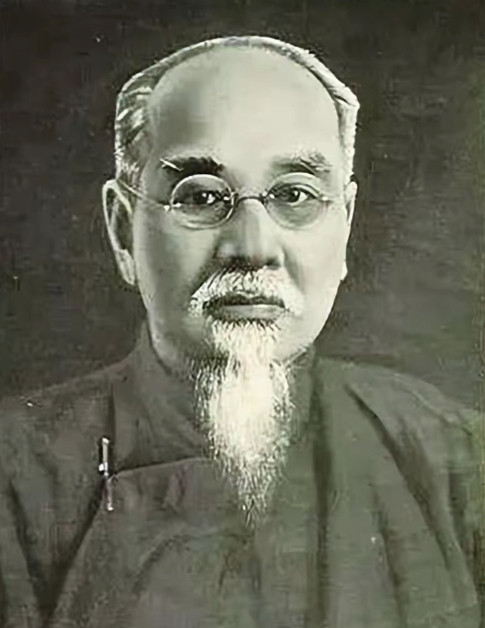

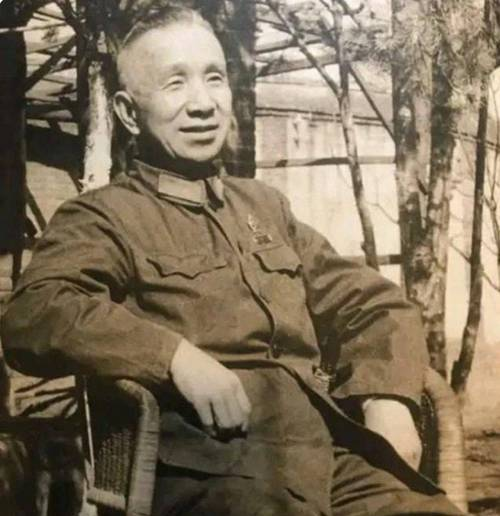

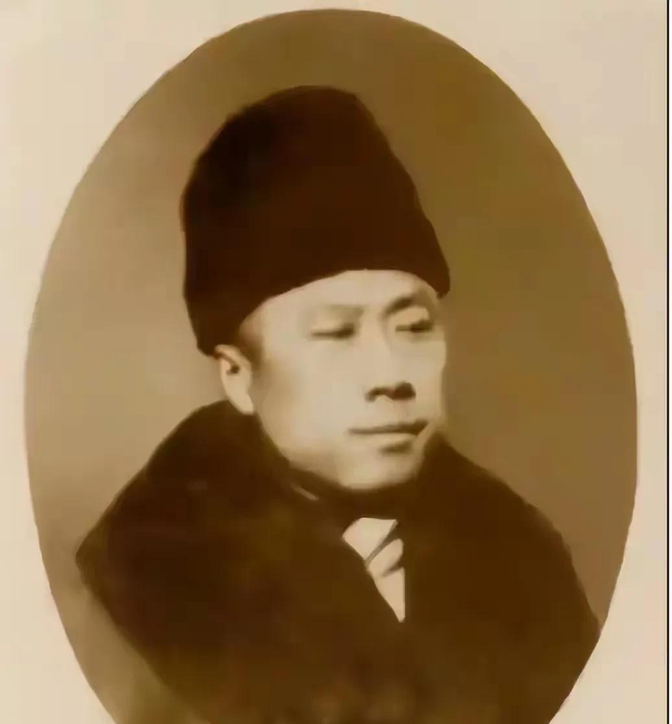

1975年,蒋介石临终之际,将儿子蒋经国叫到身边,除了交代后事之外,还提到了一件萦绕在他心头数十年的往事,那就是西安事变。 蒋介石1887年出生于浙江奉化,年轻时投身革命,追随孙中山,参与推翻清朝。1920年代,他领导北伐战争,统一中国大部分地区,建立国民政府,成为最高领导人。他以铁腕手段巩固权力,试图稳定国内局势,但面对日本侵略,决策引发争议。张学良1901年出生于辽宁,继承父业,掌控东北军。九一八事变后,他撤离东北,部队驻扎华北,应对日本威胁。1928年,他宣布东北易帜,归顺国民政府,结束了奉系割据。蒋介石为拉拢他,授予高位,双方结盟,共同对抗华北军阀。然而,蒋介石专注剿共,张学良主张抗日,分歧逐渐扩大,最终导致关系破裂。 1936年12月12日,西安事变爆发。张学良与杨虎城扣押蒋介石,要求停止内战,联合抗日。这件事成为蒋介石一生难以释怀的痛点。他曾对张学良寄予厚望,授予“副总司令”头衔,多次接见,承诺给予东北军支持。他期望张学良成为得力助手,共同稳定国家。然而,张学良的行动让蒋介石颜面尽失。事变中,他被扣押数日,谈判后虽获释,但对张学良的信任彻底崩塌。他认为张学良背叛了自己,破坏了两人之间的政治默契。 蒋介石在1975年对蒋经国坦言,软禁张学良不仅是个人恩怨,还有更深的政治考量。他认为张学良是东北的象征,若放他回去,几十万东北军可能重聚,威胁国民政府统治。张学良与某些势力关系密切,若联合起来,蒋介石的政治地位将受冲击。他提到,东北军纪律严明,装备精良,1930年代曾在华北作战,实力不容小觑。蒋介石担心,若张学良重掌兵权,可能引发新的内乱,动摇政府根基。这种担忧并非空穴来风,1930年代的军阀混战让蒋介石深知分裂的危害。 此外,蒋介石对张学良的怨恨也源于个人情感。他曾视张学良为盟友,多次在南京会面,讨论军事部署,试图拉近关系。他认为自己对张学良不薄,给予高位和资源,却换来西安事变的羞辱。这种背叛感让他耿耿于怀。他决定软禁张学良,不仅是惩罚,也是要让他体会被控制的滋味,如同自己在西安的处境。蒋介石坦言,软禁决定并非一时冲动,而是经过深思熟虑,权衡了政治风险和个人恩怨。 蒋介石还提到,1975年的局势已定,释放张学良已无意义。1940年代末,国民政府迁台,张学良被转移到台湾,继续被软禁。蒋介石认为,释放他可能让其卷入新的政治纷争,甚至有生命危险。软禁在某种程度上也是一种保护,免其陷入更复杂的局面。蒋介石的决定在国民党内部引发争议,许多人认为他对张学良过于苛刻,但无人敢公开反对。蒋介石始终未公开解释,直到临终前才对蒋经国吐露真相。 西安事变后,张学良护送蒋介石回南京,却被立即扣押,失去自由。他先被软禁于浙江奉化溪口,后转移到台湾新竹一处宅院。看守严格,他每日只能在院内活动,生活单调。1990年,台湾当局允许他有限自由,1991年他移居美国夏威夷,2001年去世,享年100岁。蒋介石1975年病逝台北,留下争议不断的遗产。