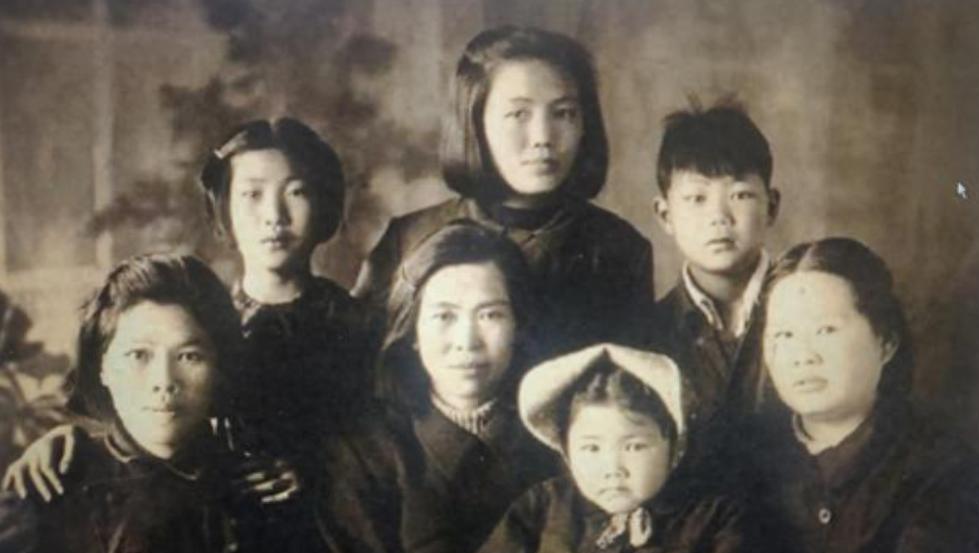

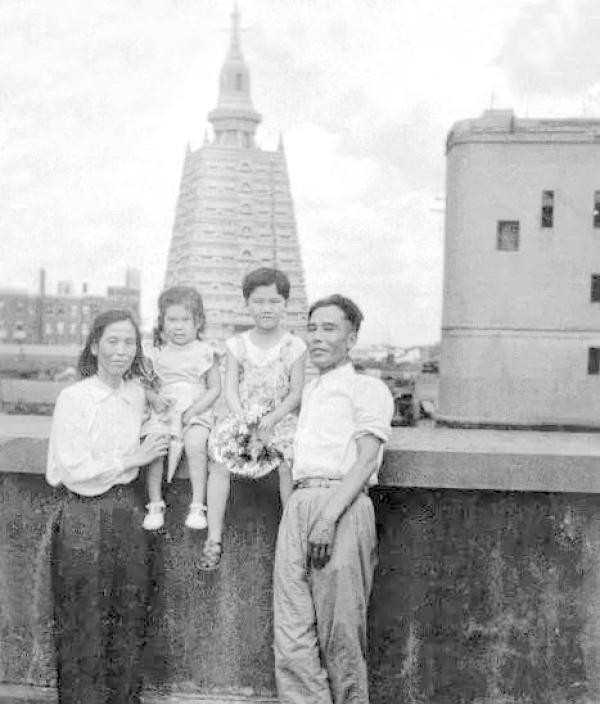

1949年,贺子珍想复出工作,谭震林得知后亲自联系,提出一个要求 “1949年三月的凌晨两点,你睡了吗?”电话那头,贺怡压低嗓音。贺子珍摇摇头,窗外的黑龙江水面仍结着薄冰,月光打在墙上像一面冷镜。这个夜晚,她是彻底清醒的——女儿娇娇和儿子岸青已经去了北平,与父亲团聚,母亲的房间变得格外空。 哈尔滨的春天来得慢,街口卖红肠的老店还冒着热气。贺子珍裹着呢子大衣去买早点,遇见老兵退伍团的同志,一句“贺大姐好”让人想起井冈山的岁月。可是招呼声落下,心头却一阵发空:没有孩子推门,没有背包需要缝补,一天忽然漫长得像松花江面上的雾。 那种寂寞并非矫情。三年多的莫斯科生活,她与孩子形影相随,日夜靠翻译的津贴度日。如今骤然清静,她发现自己竟不会独处。失眠、手抖、情绪低落——放在今天,心理医生会称它为“创伤后应激反应”。可在当时,贺子珍只觉得自己“闲得慌”,而革命者最怕的,正是“闲”。 城区工地的蒸汽机轰鸣,把她的思绪拉回战火最激烈的1947年。那一年,罗荣桓和王稼祥几经周折,把她和孩子从苏联接回东北。火车驶进满洲里,车厢外无尽的戈壁突然转成白桦林,她深吸了一口带雪的空气,心里一句话——“总算回来了”。可战友们正忙于冬季攻势,无暇安排她的去处,组织只能先让她安顿孩子,修养身体。 到1948年秋,辽沈、淮海硝烟未散,哈尔滨却已张灯结彩。街头布告处里贴着新政策,妇女工作组对外招募。贺子珍瞄了一眼,手指微微发痒,她知道自己还能干事。但那时,孩子学校正紧张,她犹豫再三,终于放下报名表。后来她回忆:“那段日子我错过了前线,也错过了自己。” 1949年除夕刚过,毛主席的亲笔信抵达哈尔滨。字迹不算工整,却有北京的早春气息:“子珍,孩子该在我身边读书,请放心。”贺子珍看完,沉默良久,把信纸折成整齐的小方块,放进棉衣内袋。护送孩子去北平的任务交给妹妹贺怡。站台告别时,娇娇抓住母亲袖口问:“妈妈也一起去吗?”贺子珍弯腰整理女儿的围巾,只说:“先跟爸爸住,妈妈再去看你。”列车开动,她在冻得僵硬的站台上站了十几分钟,直到汽笛声远去才转身。 孩子走后第三周,她决定写信给华东局,请求重新分配工作。理由写得简洁:健康状况良好,请组织考虑。信封封好那晚,她第一次睡了整觉。两天后的电报来自杭州,落款——谭震林。“老战友,妇联正缺人,愿来否?”没有官样文章,只一句朴素邀请,却像春雷炸醒沉寂的江面。 谭震林在浙东战役后坐镇浙江,手头正筹建省市政权。杭州百废待兴,市妇联刚挂牌,只能借办公室的一角。可他清楚,妇女工作不能拖,新政权要赢得半边天的支持。想到多年战壕里那位“敢第一个端冲锋枪”的女兵,他拿起电话:“子珍来最好,但有个要求——别给自己特殊化待遇,和新同志一个起点,从副主任干起。” 贺子珍拎着一个皮箱,踏上南下列车。哈尔滨到杭州,三天两夜,沿途经过已解放的天津、济南、徐州。窗口掠过的城市处处支起脚手架,工人们戴着旧军帽,口号声透进车厢,旅客跟着节拍敲桌板。她忽然明白:让自己忙起来,不仅是排遣孤独,更是把个人情感放进更大的时代河流。 杭州车站仍有焦土气味,城墙残洞没来得及修补。谭震林骑着一辆旧凤凰自行车来接,远远招手:“欢迎,副主任同志!”贺子珍笑了,抬手敬礼,动作干脆利索。那一刻,没有人再把她当“大人物”,她只是妇联普通领导干部,肩负妇女识字班、救助复员军属、整饬公共浴室卫生等琐碎任务。她乐在其中。 妇联办公室原是旧巡捕房仓库,木窗漏风。夜里值班,贺子珍批完报表,把外套搭在挡风的缝隙。年轻干事嘀咕:“贺主任,这屋子哪像正儿八经机关?”她放下钢笔:“能遮雨就行。咱们的活不是写材料,而是让老百姓过上新日子。”说罢掀开门帘,与街口卖茶叶蛋的妇女攀谈,询问价格是否放得开。寒风卷进走廊,却吹不动她的脚步。 有意思的是,工作才一个月,她就收到北平寄来的第一封家书。娇娇画了两只小燕子,毛岸青附上毛主席的问候:“听说你在杭州努力,孩子们为你自豪。”贺子珍看完,心里一暖,把信夹进日记本。那晚,西湖边的乌篷船敲桨声声,月色像晕开的墨。她想到孩子,却不再焦躁,因为白天的忙碌给了夜晚安稳。 1949年年底,杭州市妇联在工人文化宫办了首场女工识字展,二百七十三名女工能写下自己的名字。闭幕式上,谭震林悄悄问:“副主任,要不要调回北京?”贺子珍摇头:“这里还缺老师,我先留下。”她知道,复出不只是职业选择,更是一种回到革命队伍的姿态。 多年后,提起这段经历,她轻描淡写:“我只是做了自己该做的事。”然而熟悉的人都清楚,如果没有那通南下的电话,没有她“副主任”三个字背后的担当,杭州市妇女工作的起点可能要再往后推迟好几个月。时代洪流里,每一道微小的水波,都有名字。对贺子珍而言,这名字叫“继续前进”。